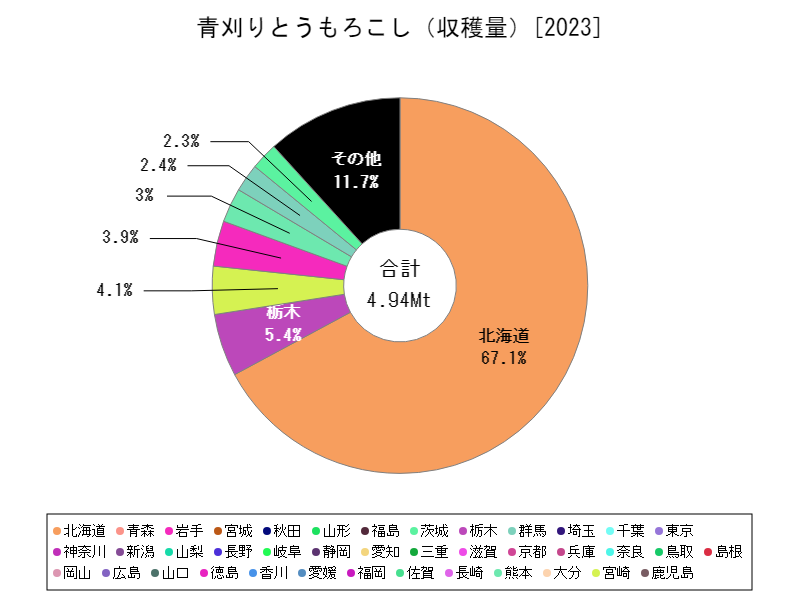

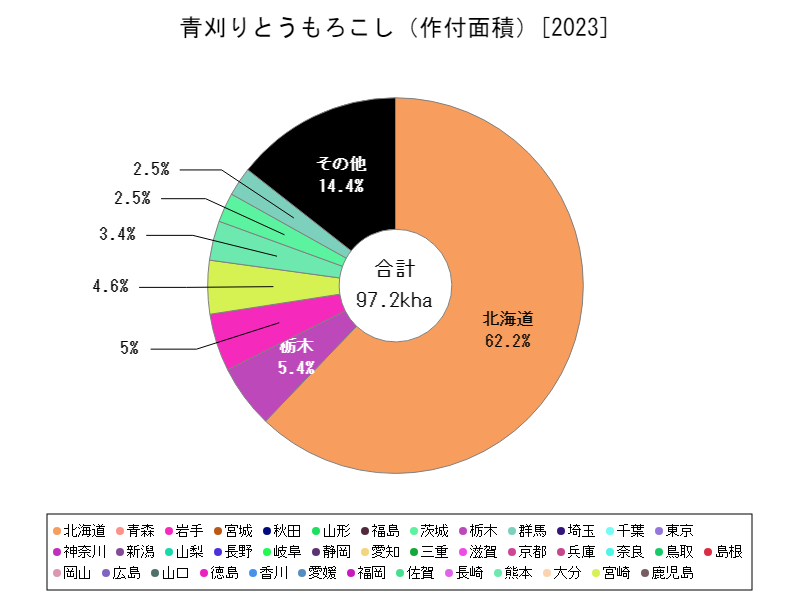

日本における青刈りとうもろこしの生産は、主に飼料用として利用されることが多く、家畜の飼料やバイオエタノールの原料として重要な役割を果たしています。2023年のデータによると、全国の青刈りとうもろこしの収穫量は最大で4.94メガトン(Mt)、作付面積は最大で97.2千ヘクタール(kha)となっています。

青刈りとうもろこしの収穫量と作付面積は、着実に増加してきました。特に収穫量が最大を記録した2023年は、作付面積の増加とともに、収穫量も拡大したことを示しています。これは、飼料用としての需要が高まり、またバイオエタノールなどの新しい用途への対応が進んだ結果と考えられます。

青刈りとうもろこしは、農家にとって比較的短期間で収穫できる作物であり、栽培後の利用先も多岐にわたるため、作付面積が拡大しています。また、飼料需要が安定していることから、酪農や畜産業にとって重要な飼料源となり、これらの産業の安定供給に貢献しています。

作付面積の増加には、農業経営の多様化が影響しています。農家は従来の稲作や野菜作物に加えて、飼料作物の栽培を選択肢として取り入れ、収益の安定化を図っています。特に、青刈りとうもろこしは単位面積あたりの収量が高く、飼料用としての需要が着実に増えているため、収益性の高い作物と見なされています。

さらに、農業技術の向上や品種改良によって、青刈りとうもろこしの収穫効率が改善され、より良い収穫量を得るための栽培技術が確立されつつあります。これにより、安定的な生産が可能となり、農家の経営の一部として定着しています。

とうもろこし栽培の変化と地域ごとの特徴

とうもろこしは、日本の農業において重要な作物の一つです。食用としての利用はもちろん、飼料用やバイオエタノールの原料としても広く使われています。特に飼料用とうもろこしは、畜産業や酪農業の発展に欠かせない重要な資源となっており、近年その需要は増加しています。ここでは、とうもろこし栽培の変化と、地域ごとの特徴について詳しく解説します。

とうもろこし栽培の変化

日本におけるとうもろこし栽培は、長い歴史を持っていますが、特に戦後から急速に拡大しました。最初は主に食用として栽培されていましたが、1960年代から70年代にかけて、家畜の飼料としての需要の増加を受けて、飼料用とうもろこしの栽培が本格化しました。これにより、とうもろこしは日本の農業において欠かせない作物となり、栽培面積も大きく増加しました。

一方で、近年では気候変動や農業の効率化を求める声が高まり、栽培方法に大きな変化が見られます。特に、品種改良やスマート農業技術の導入により、収量の安定化や効率化が進み、農家にとってさらに魅力的な作物となっています。また、バイオエタノールなどの新しい用途が登場し、これがとうもろこし栽培の推進要因となっています。

地域ごとの特徴と栽培の多様性

とうもろこし栽培は、地域によって大きな違いがあります。日本全国で栽培されているものの、気候や土壌の条件により、各地で栽培される品種や栽培方法が異なります。

北海道

北海道は、日本のとうもろこしの主要生産地の一つであり、特に「北海道産とうもろこし」は食用として有名です。北海道の冷涼な気候は、とうもろこしの生育に適しており、甘みの強いとうもろこしが生産されます。さらに、北海道は農業機械化が進んでおり、効率的に大規模栽培が行われています。また、飼料用とうもろこしの生産も増えており、牧草地と合わせて、畜産業を支える重要な作物となっています。

東北地方

東北地方では、特に宮城県や福島県などがとうもろこしの生産地として知られています。これらの地域では、飼料用とうもろこしの栽培が主力であり、畜産業や酪農業の発展に重要な役割を果たしています。東北地方の温暖な気候と豊かな水資源は、とうもろこし栽培にとって理想的な条件を提供しており、収量も高い傾向にあります。

関東地方

関東地方では、特に茨城県や千葉県がとうもろこしの栽培地として知られています。ここでは主に飼料用とうもろこしが栽培されており、東京近郊の畜産業を支えています。関東地方では、農業の効率化が進んでおり、機械化や省力化技術が導入されているため、栽培面積に対する収量が高いのが特徴です。

中部地方・近畿地方

中部地方や近畿地方では、いくつかの地域でとうもろこしの栽培が行われていますが、主に飼料用とうもろこしの生産が中心です。特に愛知県や静岡県、兵庫県では、畜産業が盛んな地域において、とうもろこしの栽培が活発に行われています。これらの地域では、農業従事者が少ない中で効率的な栽培方法が求められています。

九州地方

九州地方では、特に熊本県や宮崎県などでとうもろこしの栽培が行われています。気温が高いため、とうもろこしが良く育ち、飼料用として利用されています。九州地方では、豚肉や鶏肉などの畜産業が盛んなため、とうもろこしの需要が高く、作付面積も一定の規模を誇ります。

技術革新と未来の展望

とうもろこし栽培は、今後ますます技術革新の影響を受けることが予想されます。特に、気候変動への適応や新しい品種の開発、さらには水分管理技術の進歩が重要な課題となります。また、バイオエタノールやバイオプラスチックなど、とうもろこしの新たな利用方法も出てきており、これが栽培面積の増加を促進する可能性があります。

今後の栽培は、効率的かつ環境に優しい方法へと進化していくとともに、地域ごとの特性を生かした栽培方法がさらに重要になってくるでしょう。また、持続可能な農業を実現するためには、技術革新や地域特性を活かした生産が鍵となります。

とうもろこしの収穫量

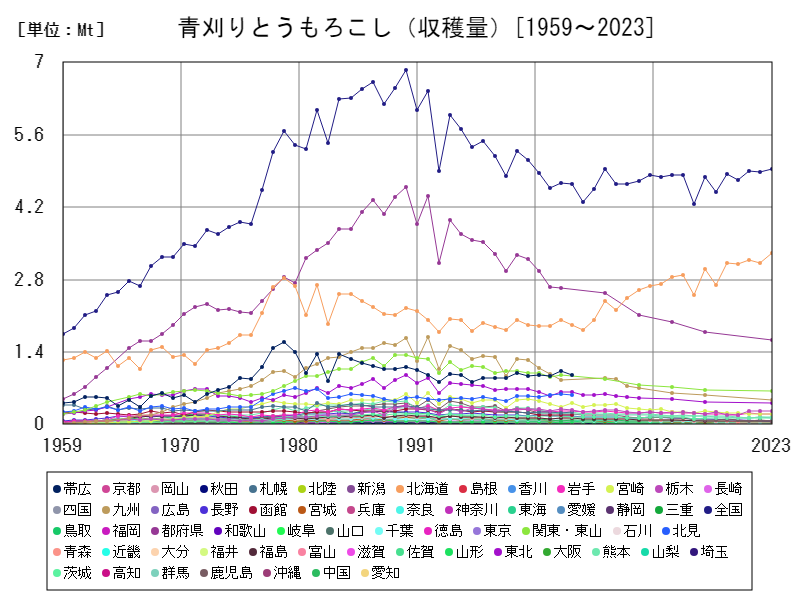

日本の青刈りとうもろこしの収穫量は、1959年から2023年にかけて大きな変動を見せてきました。特に、1990年に記録した収穫量の6.85メガトン(Mt)は最も高いピークとなり、その後、収穫量は減少傾向にあります。2023年の収穫量は、ピーク時の72.2%にあたる約4.94Mtとなっており、これまでの変遷と現在の傾向を反映しています。

1990年に青刈りとうもろこしの収穫量が最大となった背景には、飼料用としての需要の急増があります。この時期、日本の畜産業は拡大を続け、特に豚肉や鶏肉の生産が増加しました。それに伴い、家畜飼料としての青刈りとうもろこしの需要が高まり、農家も生産量を増加させました。さらに、農業技術の進歩や品種改良により、収量の向上が実現し、青刈りとうもろこしの栽培が盛んに行われました。

1990年以降、青刈りとうもろこしの収穫量は徐々に減少しました。この減少の主な要因は、いくつかあります。まず、食生活の変化による畜産業の消費減少が挙げられます。近年、肉類消費の成長が鈍化し、家畜飼料としての需要が低下しました。加えて、青刈りとうもろこしの作付面積も縮小し、飼料作物の他の選択肢(例えば、アルファルファや大豆など)が増えてきたことも影響しています。

とうもろこしの収穫量(都道府県別)

2023年の青刈りとうもろこしの収穫量において、北海道が3.32メガトン(Mt)で最大となり、現在の収穫量が過去の中でも最も高い値を記録しています。北海道は広大な農地と適した気候条件を持ち、青刈りとうもろこしの生産に非常に適している地域です。特に、酪農や畜産業が盛んな北海道では、飼料用とうもろこしの需要が高く、これが収穫量の増加に繋がっています。

過去数十年にわたって、青刈りとうもろこしの栽培は全国的に広がりを見せ、特に飼料需要が増加した1990年代には、収穫量がピークに達しました。しかしその後、全体的な収穫量は減少傾向にあり、青刈りとうもろこしの生産地は北海道を中心に集中しています。これには、他の作物の作付けや農業の効率化、農地転用などが影響しています。

北海道以外の地域では、農業経営の効率化と共に、青刈りとうもろこしの作付面積が減少していますが、北海道は依然として主要な生産地であり、飼料用米の需要の安定的な増加に伴い、今後も安定した生産が期待されます。

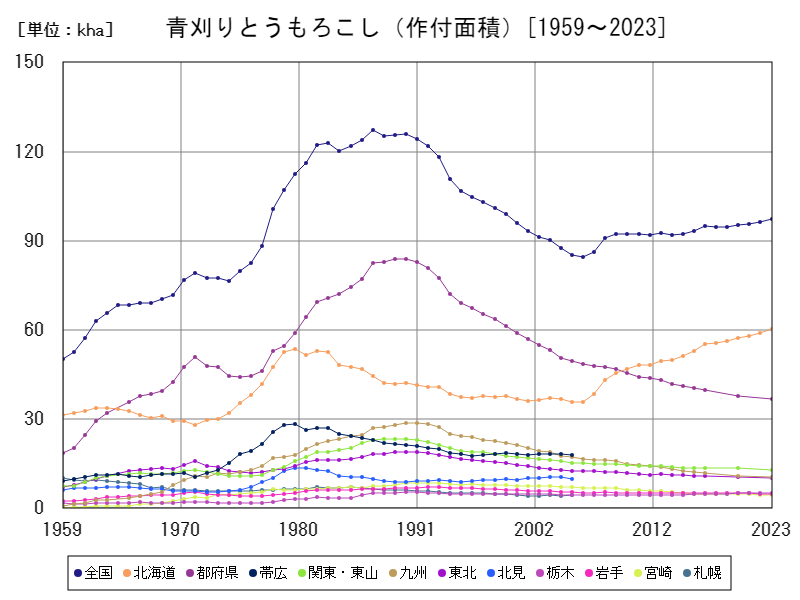

とうもろこしの作付面積

日本における青刈りとうもろこしの作付面積は、1959年から2023年にかけて変動してきました。1987年には全国で127千ヘクタール(kha)を記録し、ピークに達しました。この時期、家畜飼料としての需要が急増し、特に畜産業の発展に伴って青刈りとうもろこしの作付け面積も大きく拡大しました。青刈りとうもろこしは短期間で収穫でき、飼料としての効率的な利用が可能なため、多くの農家にとって魅力的な作物でした。

しかし、その後、作付面積は減少傾向にあります。特に、1990年代以降、青刈りとうもろこしの需要が安定し、作付け面積も徐々に縮小しました。この減少には、他の作物への転換や農業の効率化が影響しており、また農業従事者の高齢化や農地の転用が進んだことも要因となっています。

2023年の作付面積は、ピーク時の76.4%にあたる約97千ヘクタールとなっており、依然として重要な作物であり続けていますが、過去の最大値には及びません。今後、青刈りとうもろこしの作付け面積は、需要の変動や農業政策に影響されながらも、安定的に維持される可能性があります。

とうもろこしの作付面積(都道府県別)

2023年の青刈りとうもろこしの作付面積において、北海道が60.4千ヘクタール(kha)で最大となり、現在の作付け面積が過去の中で最も高い値を記録しています。北海道は広大な農地と冷涼な気候に恵まれており、青刈りとうもろこしの栽培に最適な地域です。また、酪農や畜産業が盛んな北海道では、飼料用とうもろこしの需要が高く、これが作付面積の拡大を支えています。

全国的には、青刈りとうもろこしの作付面積は1980年代後半のピーク時に比べて減少しています。その主な理由としては、他の作物への転換や農業効率化、農業従事者の高齢化が挙げられます。特に、他の飼料作物や穀物の栽培が増えたことが影響し、青刈りとうもろこしの作付面積は縮小しました。

しかし、北海道においては安定した需要があり、飼料用作物としての重要性が続いているため、作付け面積は増加しています。今後も、畜産業や酪農業の動向や農業技術の向上に伴い、北海道を中心に青刈りとうもろこしの生産が重要な役割を果たし続けるでしょう。

コメント