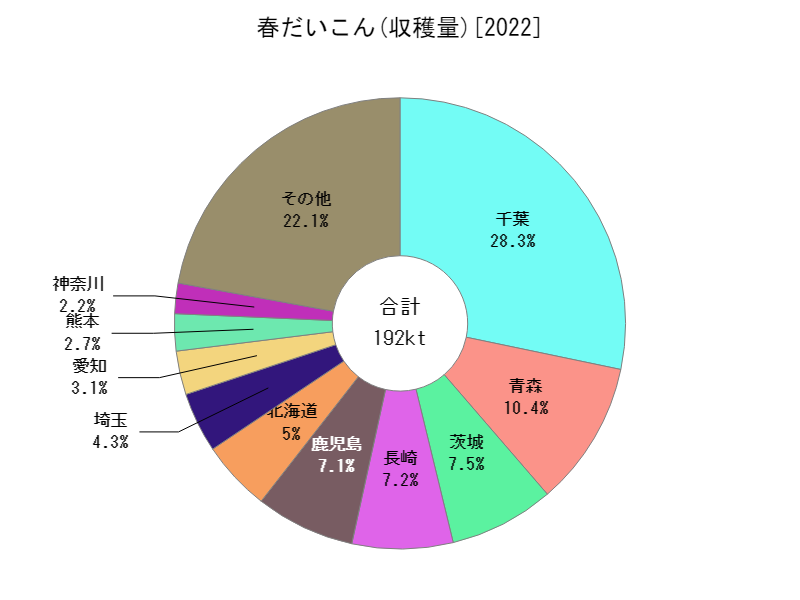

日本の春大根の生産について、2022年の最新データによると、全国の収穫量は192kt、作付面積は4.05khaとなっており、国内で広く栽培されていることがわかります。特に、千葉県の出荷量が51.3ktと全国最大であり、流通の中心地としての重要性が示されています。春大根は、冬から春にかけての端境期に市場へ供給されるため、安定した生産が求められる作物の一つです。

春大根の特徴として、比較的温暖な地域での栽培が適しており、千葉県をはじめとする関東地方や九州などで生産が盛んです。春先の需要増加に対応するため、作付けの時期を調整しながら、安定供給が図られています。特に、千葉県は首都圏に近いため、物流の面でも優位性があり、大消費地へ効率的に出荷できる点が強みとなっています。

大根栽培の特色

日本の大根栽培は、地域ごとの気候や土壌条件に合わせた方法で行われており、各地で特色ある大根が栽培されています。大根は栄養価が高く、日本の食文化に欠かせない野菜の一つであり、農家の工夫により効率的な栽培が進んでいます。

栽培方法

大根は比較的育てやすい作物ですが、健康的な成長を促すためには、適切な気温、湿度、土壌の質が必要です。一般的な栽培方法としては、春や秋に種をまき、成長する過程で適切な水分と栄養を与えます。特に土壌の質が重要で、深く耕すことで根がまっすぐに育ちます。寒冷地や温暖地において、品種ごとに異なる栽培技術を用いることが大切です。

3. 地域ごとの特徴

- 青森県:青森県は大根栽培の主要な産地の一つで、特に「青森大根」は品質が高いことで知られています。青森は寒冷な気候が特徴で、秋から冬にかけての寒さが大根の甘みを引き出し、品質の良い大根が育ちます。土壌が肥沃で、地元の農家は大根栽培において高い技術を誇ります。

- 茨城県:茨城県は温暖な気候に恵まれており、春から夏にかけて栽培される大根が多いです。特に「水戸大根」は有名で、その大きさと甘みが特徴です。茨城では、早生品種の栽培が盛んで、比較的早い時期に収穫され、食卓に上がることが多いです。

- 千葉県:千葉県も大根栽培が盛んな地域で、温暖な気候と海風が栽培に適しています。千葉では、冬に収穫される「千葉大根」がよく知られており、甘みが強く、根の形が整っています。また、土壌管理が徹底されており、品質の良い大根が育てられています。

- 北海道:北海道は寒冷地で、大根栽培には適した地域です。冬の寒さが大根に独特の甘みをもたらし、寒地用の品種が栽培されています。北海道産の大根は、特に根の大きさと甘みが特徴で、全国的に人気があります。

栽培の課題と改善点

近年、気候変動や異常気象の影響で、大根の収穫量や品質が影響を受けることがあります。特に、長期間にわたる干ばつや豪雨などが影響を及ぼしやすいため、農家は水管理や病害虫対策を強化する必要があります。また、土壌の改良や高品質な種子の導入が重要な課題として挙げられます。

日本の大根栽培は、地域ごとの特性を活かしながら、農家の技術や栽培方法が進化してきました。青森県、茨城県、千葉県、北海道など、各地域で異なる品種が栽培され、その気候や土壌に適応した栽培方法が行われています。大根は日本の食文化に深く根差した野菜であり、今後も安定した生産と高品質な栽培が求められます。

春大根の収穫量(主要データ)

日本における春大根の栽培は、収穫量、作付面積、および出荷量に関するデータから興味深い傾向が見て取れます。2022年の収穫量は全国で192ktであり、作付面積は4.05kha、出荷量は千葉県が51.3ktという数字が示されています。

春大根の栽培は全国的に見て安定しており、特に千葉県が出荷量でリードしていることが窺えます。これは、地域の気候条件や農業技術の発展が栽培の成功に寄与している可能性があります。春大根は寒冷地でも栽培されることが多く、それが日本全国で広く作付されている理由の一つかもしれません。

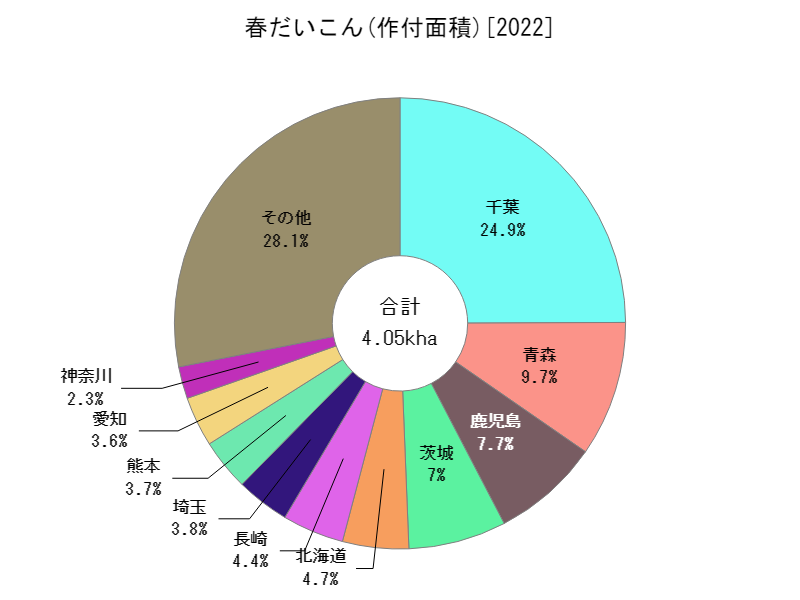

また、春大根の栽培面積が4.05khaという比較的小規模な数値であることも注目されます。これは、他の作物と比較して栽培に特化した地域が多いことを示唆しており、地域ごとの特性や需要に応じた生産が行われている可能性があります。

春大根の収穫量(主要データ)

日本の農業における根菜類の収穫量について、2022年のデータを基に分析すると、千葉県が全国で最も高い54.4ktの収穫量を記録し、他県を大きく上回っている点が注目されます。この数値は、現時点で最大となっており、千葉県が根菜類栽培の主要生産地としての地位を確立していることを示しています。

千葉県は温暖な気候や豊かな土壌条件を活かして、多種多様な農作物の栽培が行われており、特に根菜類の生産においては高い競争力を持っています。また、東京圏に近接する地理的利点から、流通インフラの整備が進んでおり、収穫後の迅速な出荷や販路の拡大に寄与していると考えられます。こうした背景により、千葉県は長期的に安定した収穫量を維持しつつ、生産の中心地として成長してきました。

一方、全国的に見ると、根菜類の生産は地域ごとの特性や需要に応じて分散している傾向があります。気候条件や土壌の違いにより、各都道府県が特化した作物を栽培しているため、収穫量の分布には一定の地域差が生じています。例えば、北海道や九州地方では大規模な農地を活かした生産が行われており、これらの地域も根菜類の主要な供給源となっています。

過去の傾向を振り返ると、根菜類の収穫量は気候変動や農業従事者の減少、さらに輸入農産物との競争といった課題に直面しつつも、技術革新や効率的な栽培方法の導入により一定の生産量を維持してきました。また、消費者の健康志向の高まりにより、国産の新鮮で安全な根菜類への需要が増加しており、これが生産の安定化に寄与していると考えられます。

春大根の収穫量(主要データ)

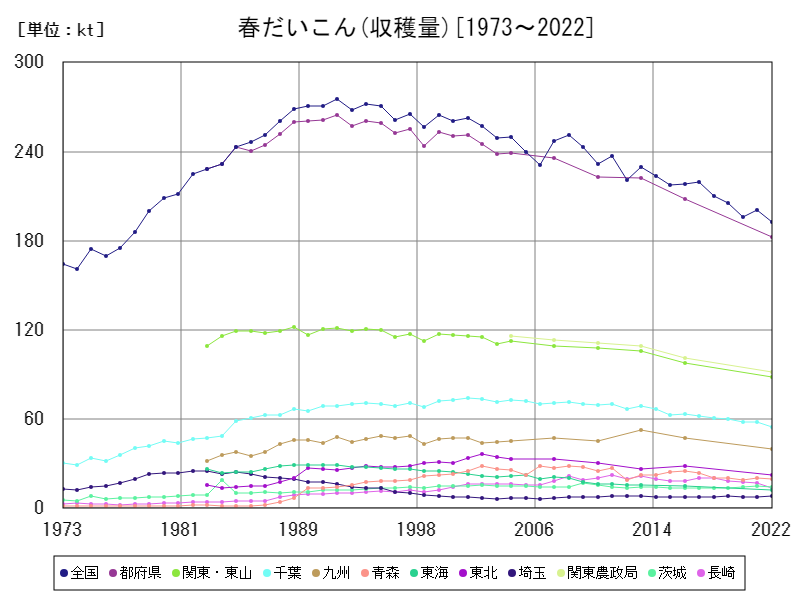

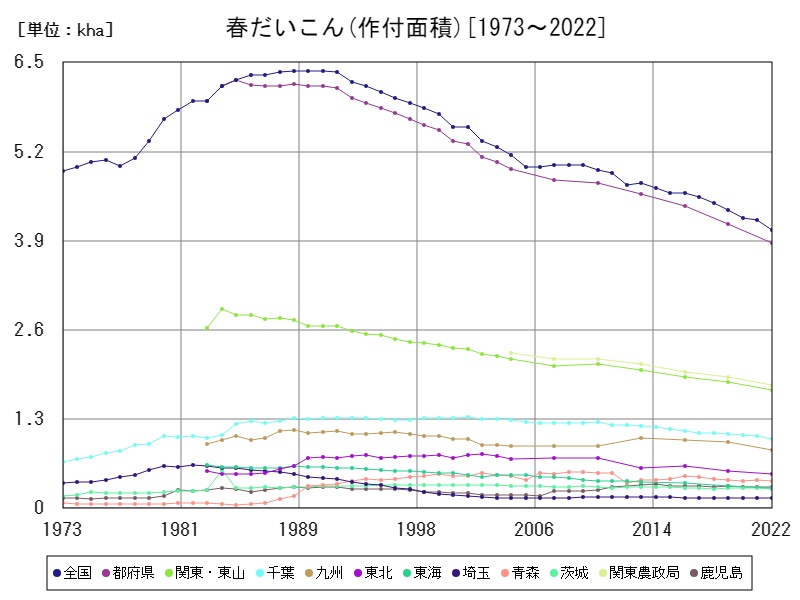

春大根の作付面積は、1973年から2022年にかけて顕著な変動を見せており、1989年には全国で最大の6.38khaを記録しました。しかし、それ以降は減少傾向が続き、現在の作付面積はピーク時の約63.5%となる4.05khaにまで縮小しています。この減少は、農業の効率化や都市化の進行、さらには農地の減少といった要因が影響しています。また、作付け面積の減少とともに、農業従事者の高齢化も進んでおり、若年層の農業離れが一因とされています。

一方で、春大根の栽培が行われている地域では、高品質な作物を安定的に供給するための技術や経営が確立されています。特に、温暖な気候の千葉県や栽培技術が向上している地域では、依然として高い収穫量を維持しています。また、春大根の消費は安定しており、需要に応じた生産が求められるため、収益性を重視した生産技術が導入されています。

春大根の作付面積(都道府県別)

日本の根菜類の作付面積は、地域ごとに顕著な特徴があり、2022年のデータによると、千葉県が1.01khaで最大の作付面積を記録しています。千葉県は温暖な気候と豊かな農地を背景に、春大根や人参などの根菜類の主要な生産地となっており、安定した作付け面積を誇ります。特に、春大根の栽培が盛んな千葉県では、効率的な農業技術の導入や品質向上が進み、地域農業の中心としての役割を担っています。

全国的に見ると、根菜類の作付面積は地域によって異なりますが、近年では都市化や農地の減少が影響し、一部の地域では作付面積が縮小しています。しかし、北海道や長野県などでは、寒冷地に適した根菜類の栽培が行われており、安定した生産が続いています。また、農業の効率化が進み、少ない面積でも高い収穫量を上げる技術が取り入れられています。

コメント