日本における二条大麦の収穫量と作付面積は、近年一定の安定した傾向を示しています。2023年のデータによると、全国の二条大麦収穫量は最大で151kt、作付面積は38.9khaとなっており、農業分野において重要な作物の一つとして位置付けられています。二条大麦は主に麦芽の原料として使用され、ビールやウイスキーなどの醸造産業と深く結びついているため、食品産業の需要に左右されやすい特徴があります。

過去数十年間、二条大麦の作付面積は大規模な増減は見られず、主に北海道を中心とした寒冷地での栽培が中心です。これは、二条大麦が冷涼な気候を好む作物であり、特に北海道の気候条件が適しているためです。また、収穫量についても安定して推移しており、品種改良や栽培技術の向上が生産性向上に寄与しています。

一方で、近年は国内外の市場動向や輸入麦の影響により、作付面積の拡大は限定的となっています。また、農家の高齢化や後継者不足という農業全般に共通する課題も影響し、作付面積の維持・拡大が難しい状況です。こうした中で、二条大麦の品質向上や収益性の改善を図るため、スマート農業技術の導入や農業法人の参入促進が進んでいます。

さらに、国内でのクラフトビール市場の成長や地産地消の動きに伴い、地域ブランドとしての二条大麦の価値向上が期待されています。これにより、農家の収益安定や地域活性化に繋がる可能性も広がっています。

日本の大麦栽培の特徴と地域ごとの違い

日本における大麦栽培は古くから行われており、主に食用や家畜飼料として利用されてきました。戦後の高度経済成長期には作付面積が拡大し、主に食料自給の観点から重要な作物として位置づけられていました。しかし、1960年代以降の食生活の変化や輸入穀物の増加により、国内生産は徐々に減少傾向に転じています。近年は麦芽原料としての需要増加に伴い、二条大麦を中心に安定した栽培が継続されています。

地域ごとの栽培環境と特徴

日本の大麦栽培は主に北海道を中心に行われており、冷涼な気候が大麦栽培に適しています。北海道は全国の生産量の大部分を占め、広大な農地と先進的な農業技術を活用して高品質の大麦を生産しています。一方、本州の一部地域では小規模ながら特産品や地産地消を目指した栽培が行われています。東北地方も冷涼な気候を生かして二条大麦の栽培が進んでいますが、北海道ほどの規模ではありません。

品種改良と技術革新

近年、日本の大麦栽培では品種改良が進められ、耐病性や収量性の向上を図っています。また、スマート農業技術の導入により、播種から収穫までの効率化が進み、労働力不足の解消や収益性の向上に貢献しています。農業法人の参入や共同利用施設の整備も地域によっては進んでおり、生産体制の強化が図られています。

課題と今後の展望

国内の大麦栽培は輸入穀物の価格競争や農業従事者の高齢化、後継者不足などの課題を抱えています。今後は、地域特性を活かした差別化や付加価値の高い品種の開発、さらに国内外の需要動向に対応した生産戦略が求められます。また、地産地消の促進やクラフトビール市場の拡大など、地域活性化につながる新たな需要を開拓することも重要です。

二条大麦の収穫量

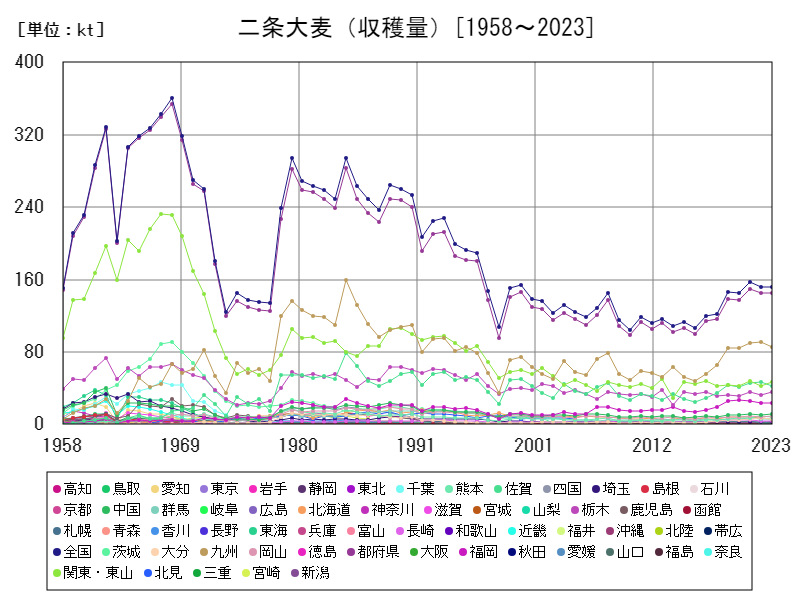

二条大麦の収穫量は1958年から2023年の間に大きな変動を経てきました。1968年には全国で360ktのピークを記録しましたが、これは戦後の農業復興と経済成長に伴い、食糧増産や原料穀物の需要が高まった時期でした。当時、二条大麦は主に家畜飼料や麦芽原料として広く栽培され、国内自給率向上のため重要な役割を担っていました。

しかし、その後は食生活の変化や輸入穀物の増加、農業政策の転換などが影響し、徐々に生産量は減少傾向となりました。2023年の収穫量はピーク時の約42%にあたる約151ktであり、半世紀で大幅な縮小が進んでいます。特に農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加が作付面積減少に直結し、生産減少の要因となっています。

地域別には北海道が主な生産地として安定した収穫を維持しており、冷涼な気候が二条大麦の栽培に適しているため、全国の大部分を占めています。北海道以外では東北地方などの一部地域で栽培が行われていますが、規模は小さく限定的です。

近年では、麦芽用途の需要回復やクラフトビール市場の成長により、品質向上や収量増加を目指した品種改良と栽培技術の革新が進んでいます。また、スマート農業の導入や効率的な農業経営を通じて生産体制の強化が試みられています。これらの動きは、二条大麦の持続的な生産基盤を支える重要な要素となっています。

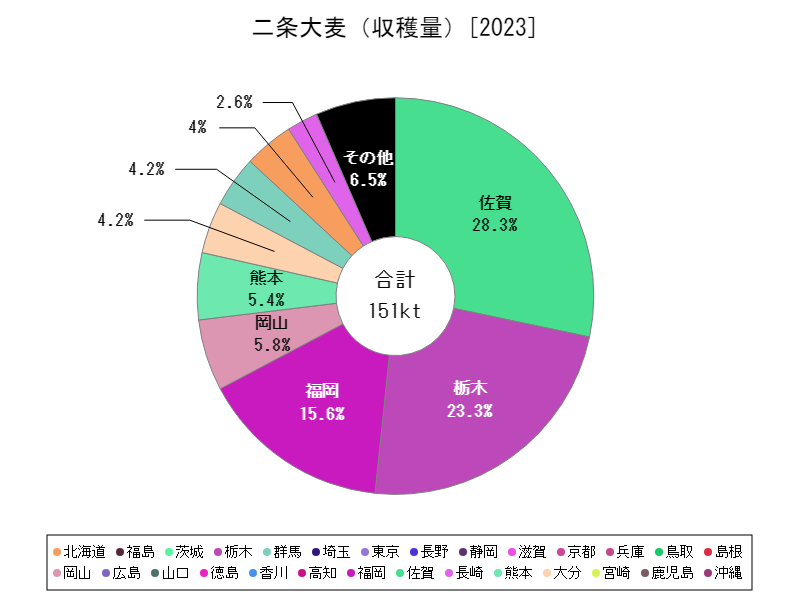

二条大麦の収穫量(都道府県別)

2023年の二条大麦収穫量において、佐賀県が全国最大の42.8ktを記録しました。佐賀県は九州地方に位置し、温暖な気候と適度な降水量を活かした二条大麦の栽培が盛んです。近年、佐賀県は品質向上と生産技術の革新に取り組み、効率的な栽培方法を導入して収量を増加させています。

全国的には、これまで北海道が主な生産地として知られていましたが、近年は佐賀をはじめとする九州地域の生産力が注目されています。気候変動や市場ニーズの変化に対応し、地域ごとに特性を生かした栽培が進展していることが背景にあります。また、地域ブランドの確立や地産地消の動きが、農家の意欲向上と安定生産につながっています。

今後も佐賀県を中心に、持続可能な栽培体制と技術革新が進むことで、日本の二条大麦生産全体の底上げが期待されます。

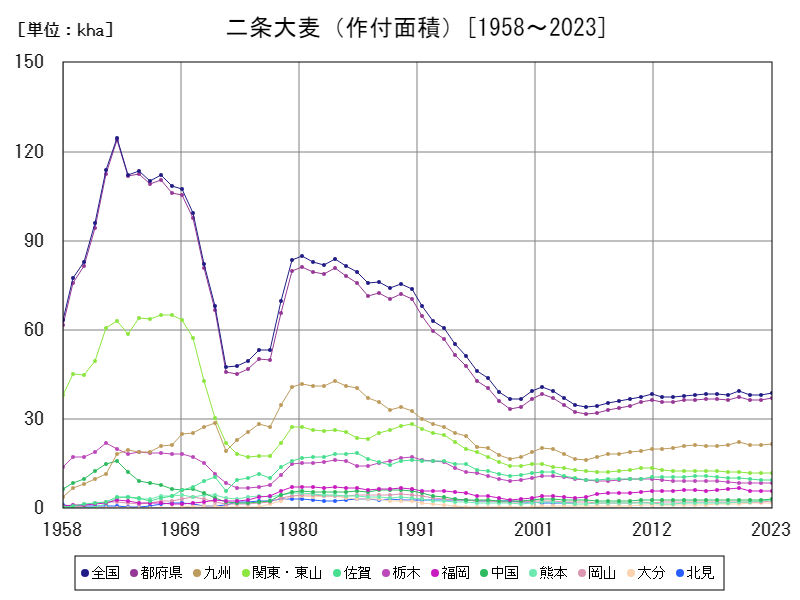

二条大麦の作付面積

二条大麦の作付面積は、1958年から2023年の間で大きな変動を示しています。1963年には全国で125khaのピークを記録し、これは戦後の食糧増産期における重要作物としての位置付けが反映されています。しかし、その後は食生活の多様化や輸入穀物の増加、農業政策の変化などを背景に作付面積は徐々に減少し、2023年時点ではピークの約31.2%、すなわち約39khaにまで縮小しています。

地域別では、北海道を中心に冷涼な気候に適した土地での栽培が主流となり、他地域では作付面積が限定的です。農業従事者の高齢化や後継者不足も面積減少の一因であり、耕作放棄地の増加も課題となっています。

一方で、近年は麦芽需要の増加に伴い、品種改良や栽培技術の進歩で生産効率向上を目指す動きが強まっています。今後は効率的な農地利用と技術革新を進め、持続可能な二条大麦生産の確立が求められています。

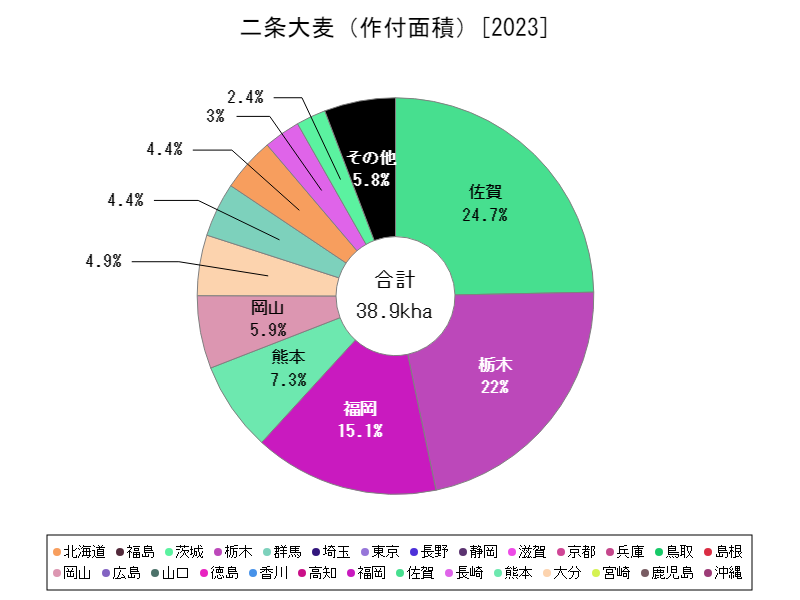

二条大麦作付面積(都道府県別)

2023年の二条大麦の作付面積において、佐賀県が全国最大の9.6khaを記録しました。佐賀県は九州地方に位置し、温暖な気候と肥沃な土壌を活かした二条大麦の栽培が盛んです。近年、佐賀では品種改良や栽培技術の向上により生産効率が高まり、作付面積の拡大が進んでいます。

全国的には、従来北海道が主な生産地でしたが、近年は佐賀を中心とする九州地域の作付面積が増加傾向にあります。これは、地域特性に合わせた栽培方法の確立や、地産地消の推進、クラフトビールなど麦芽需要の増加が背景にあります。

また、農家の高齢化や後継者問題といった課題は依然としてありますが、スマート農業の導入や農業法人の支援が進み、作付面積の維持・拡大に寄与しています。今後も佐賀県をはじめとした地域の取り組みが、日本の二条大麦生産の活性化に繋がることが期待されます。

コメント