日本の葉茎菜類の中でもほうれんそうは、栄養価の高さと多用途性から重要な野菜として位置付けられています。2023年の最新データによると、ほうれんそうの収穫量は全国で最大207千トン、作付面積は18.7千ヘクタール、出荷量は177千トンに達しており、いずれも高い生産規模を示しています。

これまでの傾向としては、ほうれんそうの作付面積は比較的安定しているものの、収穫量と出荷量は天候の影響や市場の需要変動により増減を繰り返しています。温暖化や気候変動の影響で生育環境が変化する中、栽培技術の進歩や品種改良によって収量の安定化が図られてきました。また、季節を問わずほうれんそうを供給できるよう促成栽培が普及し、年間を通じた出荷体制が整っています。

地域ごとの特徴としては、主に関東地方、東北地方、北海道が生産の中心となっています。特に北海道は冷涼な気候が適しており、高品質なほうれんそうを大量に生産しています。一方、関東や中部地方ではハウス栽培が盛んで、早期出荷や周年供給に対応しています。

消費動向も健康志向の高まりとともにほうれんそうの需要が増加しており、食卓での利用だけでなく加工食品や外食産業にも広がっています。これに応じて、生産者は品質向上や効率的な出荷管理に取り組んでいます。

ほうれん草栽培と地域ごとの特徴

日本におけるほうれんそう栽培は戦後の食生活の多様化とともに広がりました。昭和期から栽培面積が増加し、技術革新により周年生産が可能になったことで、通年で安定した供給体制が整備されました。近年は、気候変動の影響を受けつつも、品種改良や促成栽培の普及により収量や品質の向上が図られています。

栽培技術の進展と環境変化への対応

農業技術の発展により、土壌改良や病害虫対策、効率的な肥料管理が進みました。また、ハウス栽培やトンネル栽培の普及により、早期収穫や冬期の生産が可能となり、市場の需要に柔軟に対応しています。気温上昇や異常気象に対しては、耐暑・耐寒性のある品種の導入が進められています。

地域ごとの栽培特徴と主要産地

ほうれんそうの主要産地は北海道、東北地方、関東地方が中心です。北海道は涼しい気候を活かした高品質な露地栽培が特徴で、夏秋にかけて安定した生産が可能です。東北地方では春先から初夏にかけての生産が盛んで、地域の気候に合わせた多様な品種が栽培されています。関東地方は促成栽培が発達し、ハウスやトンネルでの周年生産が強みです。

生産体制の現状と課題

生産規模の拡大や効率化を目指す一方で、農業従事者の高齢化や労働力不足が深刻な課題です。また、異常気象による収量の変動や病害のリスクも増大しており、持続可能な生産体制の確立が求められています。ICT技術やスマート農業の活用による生産管理の高度化が今後の展望として期待されています。

市場動向と消費の変化

健康志向の高まりを背景に、ほうれんそうの需要は安定的に推移しています。新鮮野菜としての生食用のみならず、加工食品や業務用としての利用も増加しています。これにより、品質管理や流通体制の強化が進められており、生産者と消費者双方のニーズに応える体制構築が重要です。

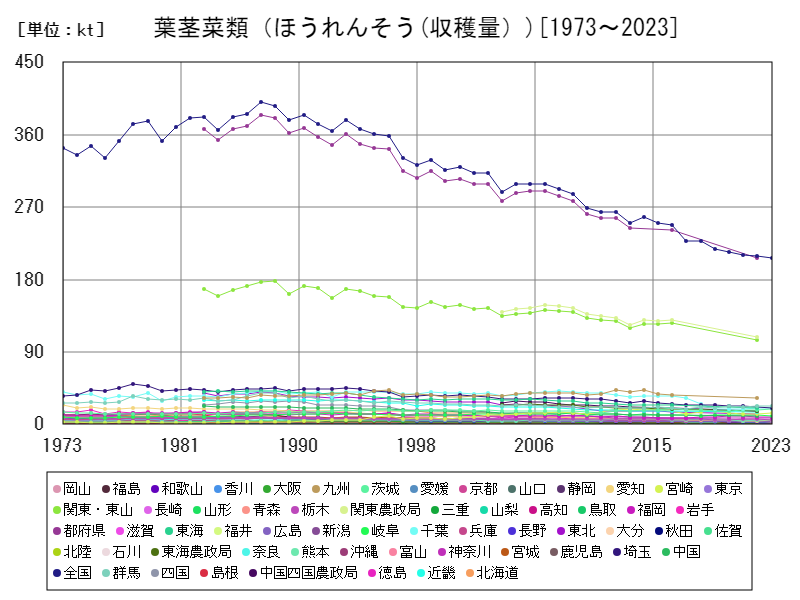

ほうれん草の収穫量の推移

ほうれんそう収穫量は、1973年から2023年までの50年間で大きな変動を示しています。全国の最大収穫量は1987年の約40万トンで、この年をピークにその後は減少傾向が続いています。2023年の収穫量はピーク時の約51.7%にとどまり、約20万トン前後で推移しています。この減少は主に作付面積の縮小や生産基盤の変化、農業従事者の高齢化による影響が大きいと考えられます。特に都市化の進展による農地の減少や、他作物への転換も要因となっています。

また、気候変動や病害虫の影響による生産リスクの増大も収穫量に影響を与えています。これに対し、生産技術の向上や施設園芸の導入による周年栽培の拡大が進み、収穫量の安定化を図る動きも見られます。地域別では、北海道や東北地方が涼しい気候を活かし、ほうれんそうの主要生産地として存在感を示しています。一方で、関東や中部地方でも消費地近郊での栽培が盛んであり、供給の多様化が進んでいます。

消費者の健康志向の高まりから、ほうれんそうへの需要は根強く、品質向上や安全性の確保が求められています。これに伴い、有機栽培や減農薬栽培の取り組みも増加しています。今後は、持続可能な生産体制の確立とともに、気候変動への対応や農業従事者の若返りが重要な課題となるでしょう。総じて、ほうれんそうの収穫量は減少傾向ながらも、技術革新や地域特性を活かした栽培が続けられており、今後の安定生産に期待がかかっています。

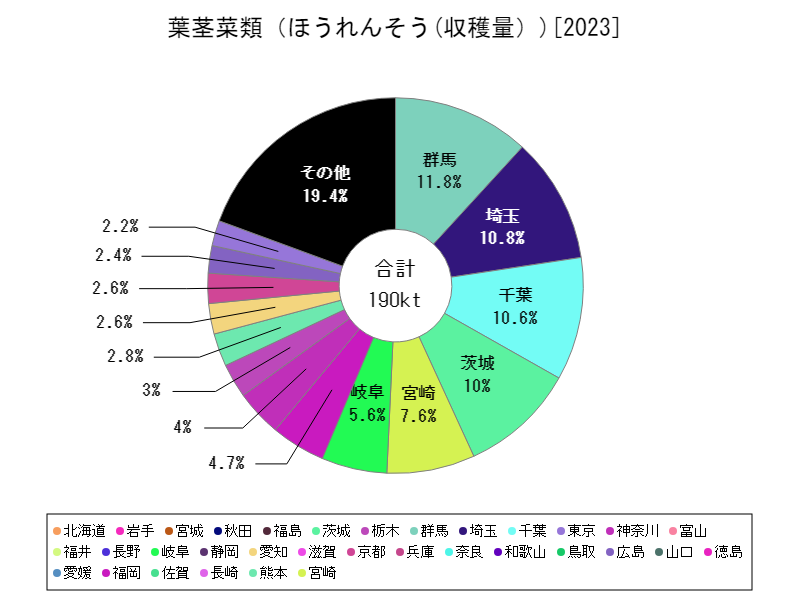

都道府県別の収穫量

ほうれんそう収穫量は2023年の最新データにおいて、群馬県が全国で最大の22.4千トンを記録し、過去の記録を更新しています。これは、群馬県が冷涼な気候や肥沃な土壌を活かしたほうれんそう栽培の主要産地としての地位を確立していることを示しています。群馬県をはじめ、北関東や東北地方はほうれんそうの栽培に適した環境であり、全国の収穫量の大きな割合を占めています。

近年の傾向としては、ほうれんそうの収穫量は全体的に安定して推移しつつも、地域ごとに差が見られます。都市近郊での生産は消費地に近い利点を活かして需要に応じた出荷が可能ですが、農地の減少や高齢化などの課題もあります。一方、群馬県などの主要生産地では、効率的な生産技術の導入や施設園芸の活用により、収穫量を維持・拡大している点が特徴です。

また、消費者の健康志向の高まりにより、ほうれんそうの需要は安定しており、有機栽培や減農薬栽培への関心も高まっています。これにより、生産者は品質向上と安全性の確保に力を入れており、地域ブランドの形成も進んでいます。

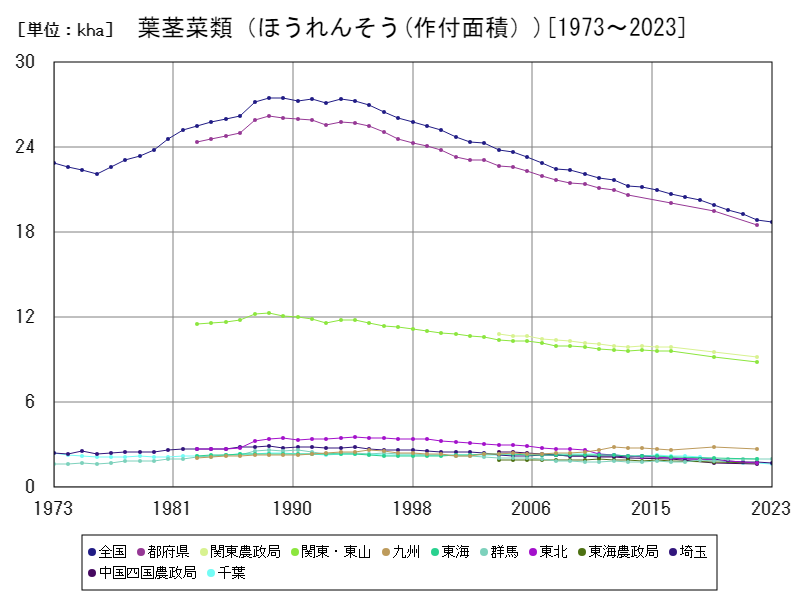

ほうれん草の作付面積の推移

ほうれんそうの作付面積は、1973年から2023年のデータを見ると、1988年に全国で最大の27.5千ヘクタールを記録しました。しかし、その後は徐々に減少し、現在ではピーク時の約68%となっています。この減少傾向は、農業従事者の高齢化や農地の都市開発への転用、さらには他作物への転換などが影響しています。

ほうれんそうは冷涼な気候を好むため、北日本や東北地方、北関東の地域で広く栽培されてきました。これらの地域では、気候や土壌の条件を活かして安定的な作付が行われています。しかし、人口減少や農業後継者不足の問題は、これらの産地においても例外ではありません。これにより、一部の地域では作付面積の縮小が顕著になっています。

一方で、都市近郊の短期多収穫を狙った施設栽培や周年栽培の導入により、効率的な生産体制を目指す動きも見られます。これらの先進的な栽培技術は、限られた作付面積の中で収量や品質の向上を実現し、消費者の需要に応えています。また、有機栽培や減農薬栽培への関心も高まっており、付加価値の高いほうれんそうの生産が進んでいます。

作付面積の減少にもかかわらず、消費者の健康志向や栄養価の高さからほうれんそうの需要は根強く、農業経営者は新たな栽培技術や販売戦略の導入に積極的です。将来的には、気候変動への対応や地域特性を活かした栽培が一層求められ、持続可能なほうれんそう生産の確立が重要となるでしょう。

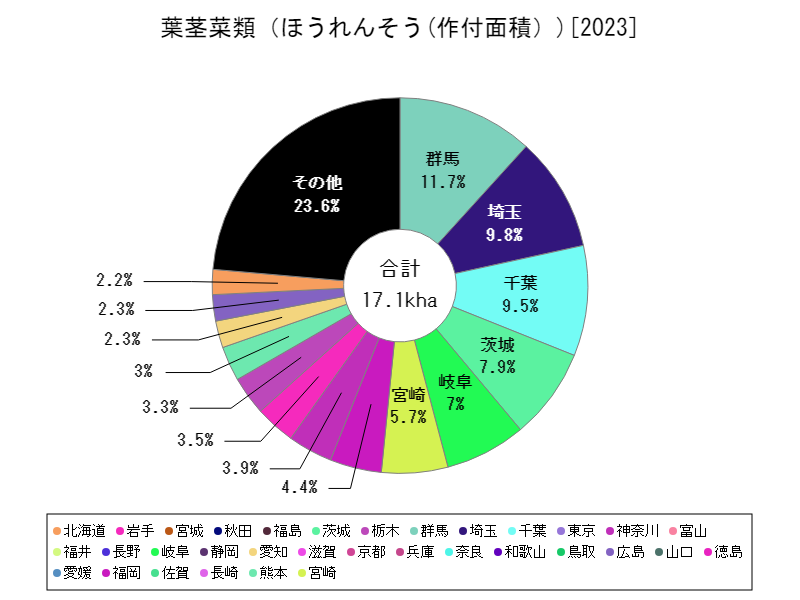

都道府県別の作付面積

2023年の日本におけるほうれんそうの作付面積を見ると、全国の中で最も作付面積が大きいのは群馬県で約2千ヘクタールとなっており、これは過去のデータと比較しても最大の値です。群馬県は冷涼な気候と肥沃な土壌条件を活かし、ほうれんそうの安定生産地としての地位を確立しています。

これまでの傾向として、全国的にほうれんそうの作付面積は減少傾向にありましたが、群馬県では逆に増加傾向が見られ、地域ごとの栽培重点化が進んでいることがわかります。これは、農業の効率化や市場の需要に対応するため、適地適作の推進や生産基盤の強化が背景にあります。

また、群馬県はほうれんそうの周年栽培や施設栽培にも力を入れており、天候の影響を受けにくい環境で高品質なほうれんそうを安定的に供給しています。これにより、地域の農業経営の安定化と消費者への安定供給が実現されています。

一方で、他の地域では高齢化や農地の減少、後継者不足が課題となっており、作付面積が縮小傾向にあります。このため、群馬県のような集中的な生産地の役割が今後ますます重要になると考えられます。

コメント