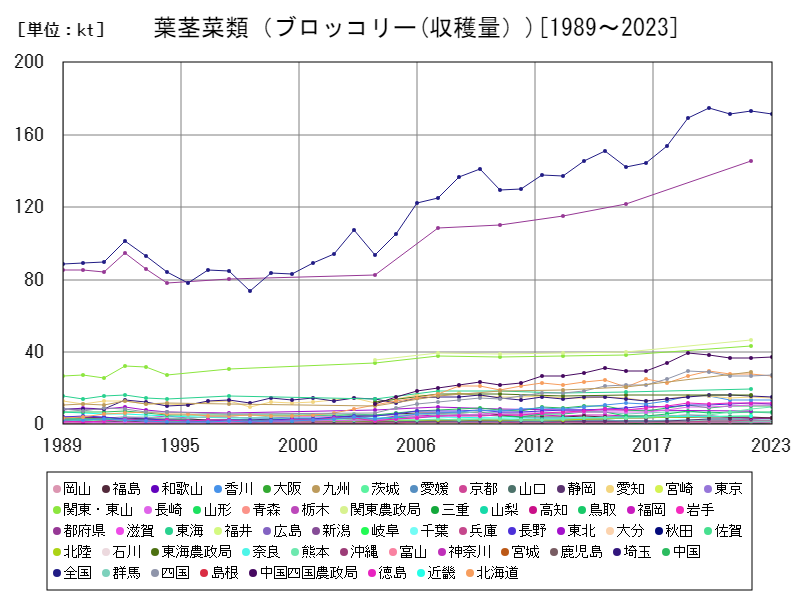

日本の農業における葉茎菜類の一つであるブロッコリーの収穫量は、1989年以降、着実な増加傾向を示してきました。全国の収穫量は2020年に175千トンのピークを迎え、これが現在の最大値となっています。2023年の収穫量はピーク時の約98.2%とほぼ横ばいの水準を維持しており、安定した需要と生産が続いていることがうかがえます。

この背景には、健康志向の高まりや食生活の多様化により、ブロッコリーが「栄養価が高い野菜」として注目されるようになったことが大きく影響しています。また、調理の手軽さや家庭での利用の増加、さらに学校給食やレストランメニューへの採用拡大などが、消費を後押ししてきました。

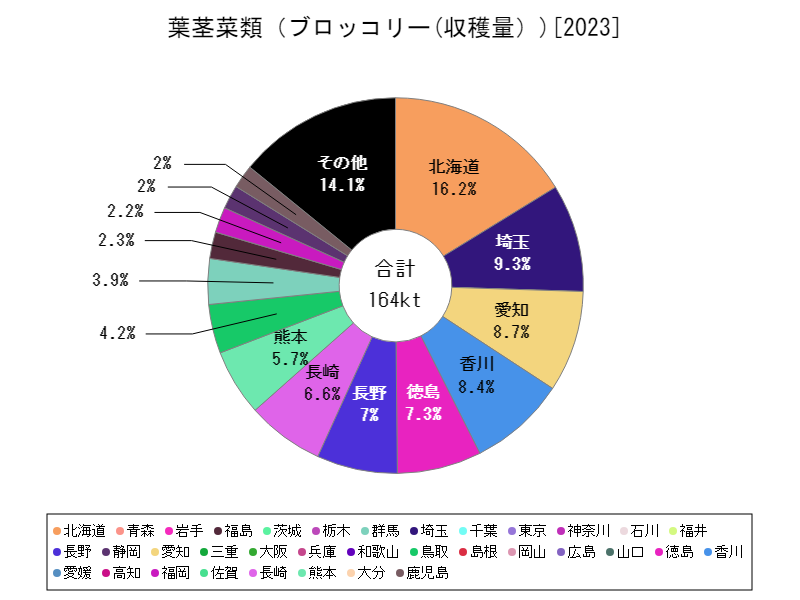

生産面では、品種改良や栽培技術の進歩により、収量の向上や病害虫対策が進み、生産効率が高まっています。地域別では、北海道や茨城県、長野県などが主要産地として知られ、気候や土壌条件を活かした安定生産が行われています。特に北海道では、広大な耕地を活かし、夏秋どりのブロッコリー栽培が盛んであり、全国出荷量の大きな割合を占めています。

一方で、近年は気候変動の影響や農業従事者の高齢化などの課題も存在し、持続可能な生産体制の構築が求められています。これに対応するため、スマート農業やICT技術の導入が進みつつあり、生産の効率化と品質維持に貢献しています。

ブロッコリー栽培の変化と地域ごとの特徴

ブロッコリーの本格的な栽培は1980年代後半から始まりました。以降、健康志向の高まりと共に需要が急増し、1990年代から2000年代にかけて収穫量が大幅に伸びました。特に2020年には全国で175千トンの収穫量を記録し、ピークを迎えています。この期間中に栽培技術の進歩や品種改良が進み、収量の安定と品質向上に寄与しました。

2. 主な生産地域と栽培時期の特徴

日本の主要生産地は北海道、茨城県、長野県を中心に広がっています。北海道は広大な耕地を活用し、夏から秋にかけての栽培が盛んです。涼しい気候がブロッコリーの生育に適しており、高品質な夏秋どり産物を全国に供給しています。茨城県や長野県は春から初夏にかけての栽培が中心で、多様な気候条件に応じた品種選択と栽培管理が行われています。

3. 技術革新と生産体制の変化

近年はスマート農業技術やICTの導入が進み、温度管理や病害虫対策の効率化が図られています。これにより、収穫量の安定化と品質の均一化が実現し、消費者の信頼向上に繋がっています。また、農業従事者の高齢化や後継者不足に対応するため、省力化技術の採用も加速しています。

4. 地域ごとの課題と展望

北海道では広大な面積を活かした大量生産が可能ですが、冬季の厳しい気候や労働力確保が課題です。茨城県や長野県は気象変動の影響を受けやすく、適応策の検討が進められています。今後は地域特性に応じた栽培技術の開発や環境負荷低減策が重要となり、持続可能な生産体制の確立が期待されています。

ブロッコリー収穫量の推移

ブロッコリー収穫量は、1989年から2023年までの間に大きく成長を遂げました。特に2020年には全国で最大の175千トンを記録し、その後もほぼ同水準を維持しています。2023年の収穫量はピーク時の98.2%に達しており、安定的な生産が続いていることがうかがえます。この背景には、健康志向の高まりや食生活の多様化に伴うブロッコリー需要の増加が大きく影響しています。

主要生産地は北海道、茨城県、長野県などで、各地の気候特性に合わせた栽培技術が確立されています。北海道は特に夏から秋にかけての生産が盛んで、品質の高いブロッコリーを供給しています。一方で、農業の省力化や収量安定化を図るため、ICT技術やスマート農業の導入も進んでいます。これにより、労働力不足の解消や収穫の効率化が実現され、持続可能な生産体制の構築に貢献しています。

都道府県別の収穫量

2023年の最新データによると北海道が26.6千トンで全国最大となっており、北海道の収穫量が過去最高を更新しています。北海道は冷涼な気候と広大な農地を活かし、ブロッコリー栽培に適した環境が整っているため、安定した高品質の生産を実現しています。特に夏から秋にかけての収穫が盛んで、全国市場に供給されるブロッコリーの大部分を占めています。

近年では、健康志向の高まりによりブロッコリーの需要が増加し、収穫量の増加につながっています。また、栽培技術の進歩やICTを活用したスマート農業の導入が、労働力不足の課題解決や生産効率の向上に寄与しています。これにより、収量の安定化と品質向上が進み、北海道のみならず全国的にも生産基盤が強化されています。

地域ごとには気候や土壌条件に応じた品種選定や栽培方法が工夫されており、例えば関東や長野県などでも生産が行われていますが、北海道の規模と収量は突出しています。今後は環境変動への対応や持続可能な農業の実践が課題となる一方で、新品種の開発や市場の多様化に対応するための取り組みも期待されています。これらの特徴から、北海道を中心に日本のブロッコリー生産は安定した成長を続けていることがわかります。

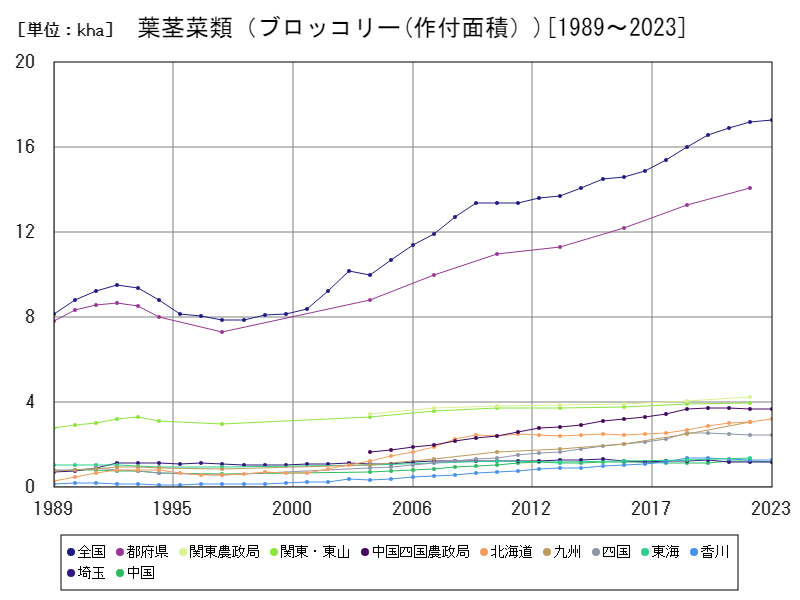

ブロッコリー作付面積の推移

ブロッコリーの作付面積は、最新の1989年データで全国合計17.3千ヘクタールと過去最大を記録しています。これはブロッコリーの需要増加や健康志向の高まりを背景に、栽培面積が拡大してきた結果といえます。特に北海道を中心に冷涼な気候を活かした大規模な生産が進み、全国の作付面積増加を牽引しています。

また、1980年代以降は農業技術の進歩により収量性の高い品種が導入されるとともに、栽培管理の効率化が進みました。これにより生産コストの削減と安定的な供給が可能となり、市場での競争力が強化されています。さらに、関東地方や中部地方など、気候の異なる地域でも適応性のある品種を活用した栽培が広がり、地域多様性も増しています。

しかし、作付面積の拡大に伴い、土地利用の効率化や環境負荷の軽減といった持続可能な農業への取り組みも重要課題となっています。今後はスマート農業技術の導入や有機栽培の推進などが期待され、これらを活かした生産の質的向上が求められています。

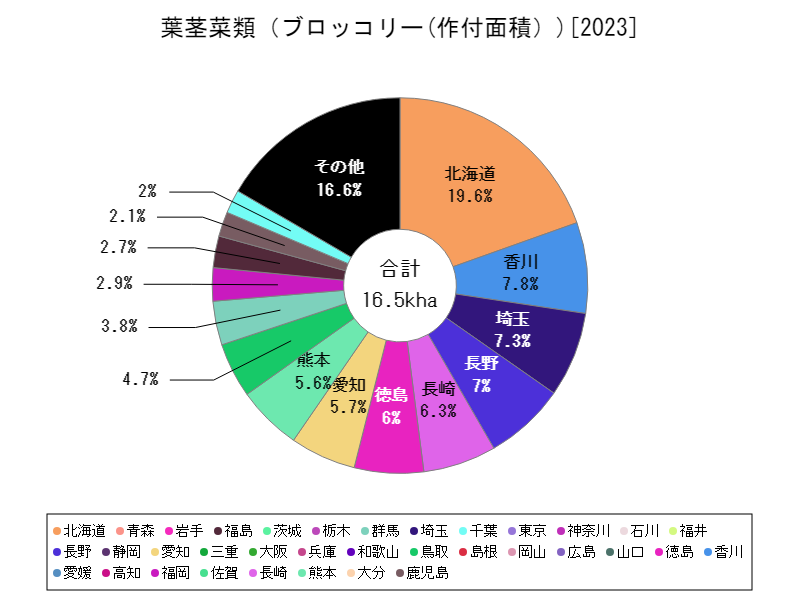

都道府県別の作付面積

ブロッコリーの作付面積は、2023年の最新データによると、全国で最も多いのが北海道の3.23千ヘクタールであり、これは過去の記録と比較しても最大値となっています。北海道はその冷涼な気候と広大な農地を活かし、ブロッコリー栽培の主要産地としての地位を確立しています。特に夏季の涼しい気候がブロッコリーの品質向上に寄与し、高収量かつ高品質な作物生産が可能となっています。

全国的にはブロッコリーの需要増加に伴い、作付面積も緩やかに拡大する傾向が見られます。健康志向の高まりや野菜の多様化を背景に、ブロッコリーは家庭料理だけでなく外食産業や加工品への利用も増加し、その生産は着実に伸びています。北海道以外の地域でも関東や中部地方を中心に栽培が行われており、気候条件や土地の特性に応じた品種選定と栽培技術の改良が進んでいます。

しかしながら、作付面積の地域偏在や高齢化による労働力不足などの課題も存在します。特に北海道以外の産地では気象条件や土壌条件が異なるため、生産の安定化に向けた技術革新が求められています。また、農業の持続可能性や環境保全の観点から、省力化や環境負荷軽減を目指したスマート農業技術の導入が進みつつあります。

コメント