日本のトマト栽培は、戦後の露地栽培から施設園芸の普及へと大きく変化し、品質向上や周年出荷が可能となりました。作付面積は縮小傾向にあるものの、技術革新により効率的で高品質な生産が続いています。地域別では、熊本県が最大の作付面積と収穫量を誇り、施設園芸と露地栽培の両立で安定供給を実現。北海道は夏季限定の露地栽培で甘みの強いトマトを生産し、中部地域は加温ハウスによる冬季生産が盛んです。今後は、地域特性を活かした品種改良やスマート農業の導入、若手農業者の育成が課題となり、持続可能な生産体制の確立が求められています。

たまねぎ栽培と地域ごとの特徴

日本のたまねぎの収穫量は、1973年から2023年までの間に顕著な変動が見られます。最も高い収穫量は1992年に記録された1.4Mtであり、その後は減少傾向が続き、2023年にはその約84%の1.17Mtとなっています。この減少の背景には、作付面積の縮小や、気候変動の影響、また消費者の需要の変化などが挙げられます。

1990年代のピーク時は、農業の生産効率や品種改良の進展により収穫量が大きく増加しましたが、2000年代以降は農業従事者の高齢化や後継者不足などの問題が影響し、徐々に作付面積が減少しました。また、天候不順や異常気象の影響を受けやすい作物であり、特に台風や梅雨による被害が生産量に波をもたらしました。

近年では、消費者の健康志向や食品需要の多様化により、たまねぎの消費は安定していますが、生産者の高齢化や労働力不足の問題は依然として解決されていません。このため、今後も効率的な生産方法や技術革新が求められるとともに、消費市場とのバランスを取った生産計画が重要になるでしょう。

トマト栽培の歴史的変化

戦後から高度経済成長期まで

戦後の食糧難を背景にトマトの栽培は拡大し、露地栽培が主流でした。特に1970〜80年代は作付面積と収穫量がピークを迎え、日本全国で生産が盛んに行われました。

技術革新と施設園芸の普及

1980年代以降、ハウス栽培やビニールハウスといった施設園芸が急速に普及。これにより、季節を問わず安定した品質と収量の確保が可能になり、生産効率が飛躍的に向上しました。また、品種改良により病害に強く、食味の良い品種が開発されました。

現代の生産体制

近年は農業の高齢化や耕作放棄地の増加、消費者の嗜好変化により、作付面積は縮小傾向にありますが、施設園芸を中心に質の高い生産が継続しています。さらに、環境負荷低減やスマート農業技術の導入も進んでいます。

地域ごとのトマト栽培の特徴

熊本県

熊本は温暖な気候と豊富な水資源を背景に、施設園芸と露地栽培が融合したトマト産地です。全国最大の作付面積と収穫量を誇り、ブランド化や周年出荷体制の確立が進んでいます。

北海道

北海道は広大な耕地を活かした露地栽培が中心で、夏季限定の生産が主流です。気温が低いため、日照時間や収穫期間が限られる一方で、甘みが強く品質の良いトマトが生産されています。

静岡県・愛知県

温暖で降水量の適度な中部地域では、施設園芸の導入が進み、加温ハウスなどにより冬季の生産も行われています。地産地消を意識した小規模多品種生産が特徴です。

その他地域

関西や九州の他の地域でも地域特性に応じた栽培が行われており、ブランドトマトの育成や観光農園など付加価値創出の取り組みも見られます。

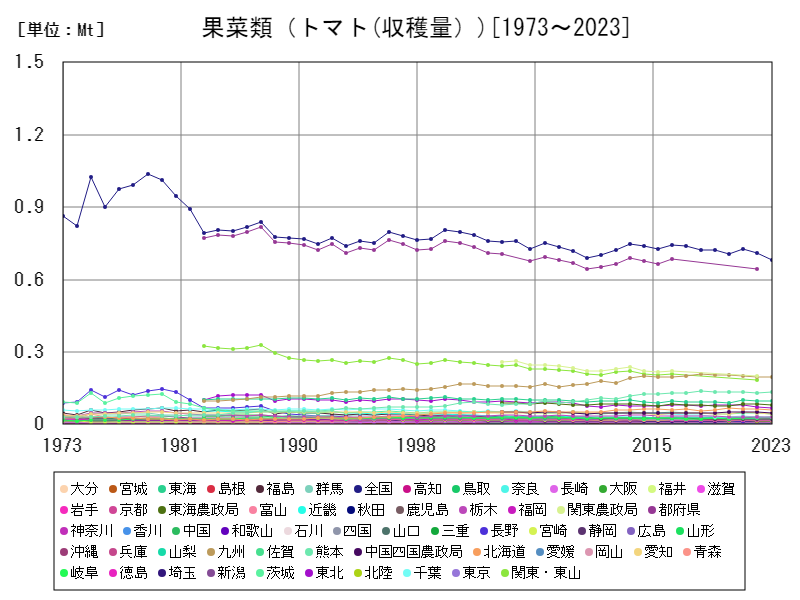

トマトの収穫量の推移

日本の果菜類の中でもトマトは重要な作物であり、1973年から2023年のデータによると、トマトの全国収穫量は1979年にピークの約1.04百万トン(Mt)を記録しました。その後、収穫量は徐々に減少し、現在ではピーク時の65.6%まで減少しています。この減少傾向の背景には、消費者の嗜好変化や栽培方法の多様化、他作物への転換など複数の要因が考えられます。

特に1970〜80年代は国内需要の拡大や生産技術の進歩により収穫量が増加しましたが、その後は輸入品の増加や消費パターンの変化が影響し、国内生産の縮小が進みました。また、都市化の進展に伴い耕作放棄地の増加や高齢化による農業従事者の減少も収穫量減少の一因です。一方で、施設園芸の導入や品種改良により品質向上や周年出荷が可能となり、量より質を重視した生産へとシフトしています。今後は持続可能な農業と市場ニーズの調和が重要な課題となるでしょう。

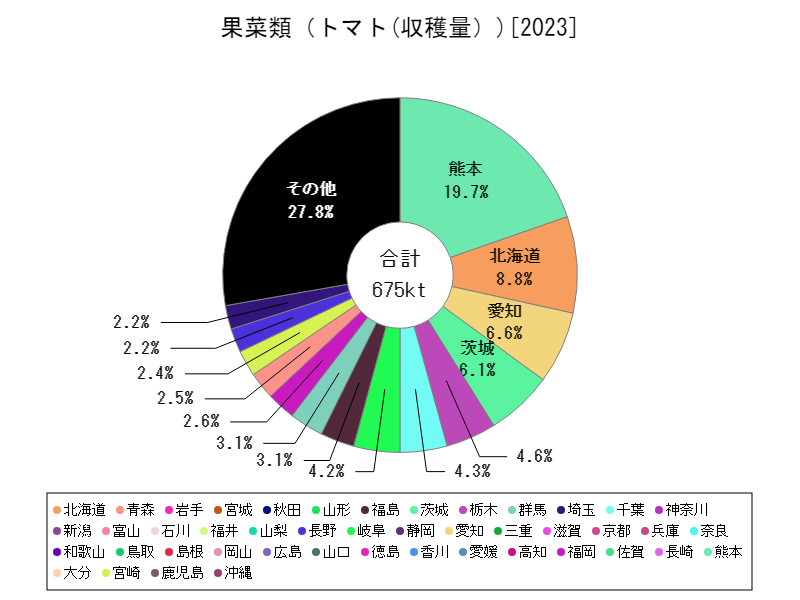

都道府県別の収穫量

日本のトマト収穫量に関する2023年の都道府県別データを見ると、熊本県が全国最大の133千トン(kt)を記録しており、現在も国内トップの生産地となっています。熊本は温暖な気候と肥沃な土壌を背景に、施設園芸や露地栽培の両面でトマト生産が盛んであり、高品質なトマトの安定供給に強みがあります。

全国的には、かつて収穫量がピークだった1970〜80年代から減少傾向が続く一方で、熊本など特定の産地での生産集中が進んでいます。これは、地域ごとの農業経営の効率化や技術革新による生産性向上、さらには後継者問題や都市化による耕作地減少の影響も一因と考えられます。

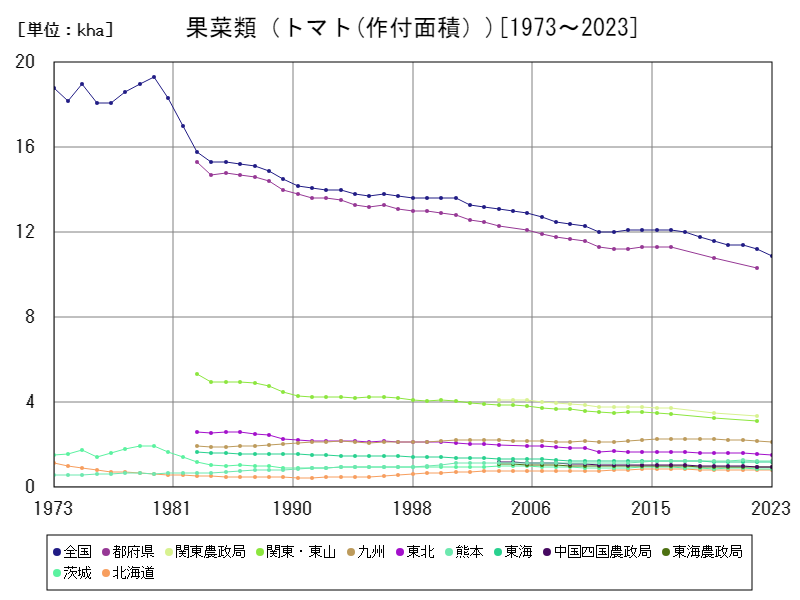

トマトの作付面積の推移

トマトは重要な作物であり、作付面積は1973年から2023年の間で大きく変動しています。全国の作付面積は1980年にピークとなる19.3千ヘクタール(kha)を記録しましたが、現在ではピーク時の56.5%まで減少しています。この減少傾向は国内農業の構造変化や市場環境の変化を反映しています。

1980年代以降、農業の効率化や収益性向上のため、作付面積の見直しが進みました。特に都市化の進展による耕作地の減少や高齢化による農業従事者の減少が影響し、広い耕地での大規模栽培が難しくなっています。また、消費者の嗜好多様化に伴い、トマト以外の果菜類や加工用作物への転換も見られます。

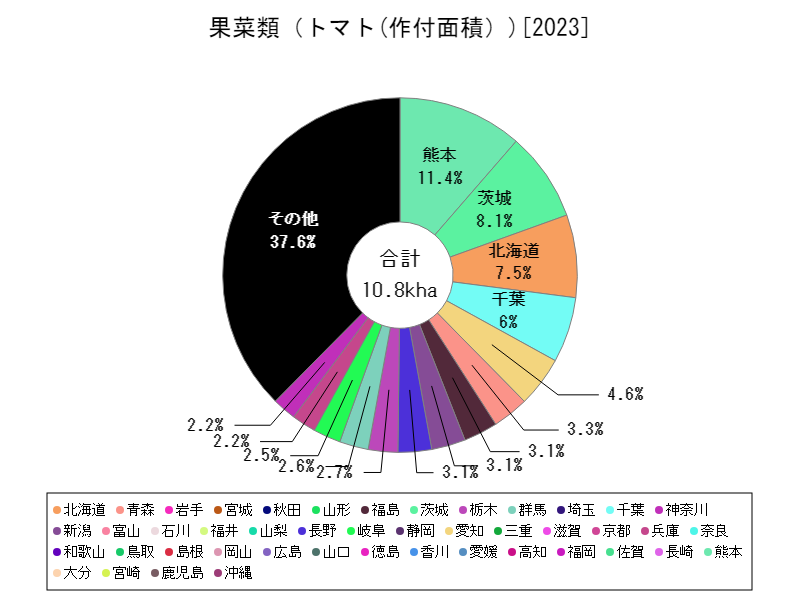

都道府県別の作付面積

2023年の日本におけるトマトの作付面積を都道府県別に見ると、熊本県が全国最大の1.23千ヘクタール(kha)を記録しており、国内最大の作付地として位置付けられています。熊本県は温暖な気候と豊かな水資源を背景に、施設園芸と露地栽培の両方でトマト生産が盛んです。

全国的には作付面積の減少傾向が続いていますが、熊本をはじめとした主要産地では技術革新や生産効率の向上により、高収量と高品質の確保が図られています。特に施設園芸の普及により、季節を問わない安定供給体制が整備されており、作付面積の規模は小さくとも収量の最大化が可能となっています。

コメント