日本のたまねぎの生産は、安定した供給を維持しつつも、年々微細な変動を見せています。2023年のデータによると、収穫量は1.17Mt、作付面積は25.5kha、出荷量は1.07Mtと、いずれも高い水準にあります。収穫量と作付面積が共に増加している傾向にあり、これは需要の増加や生産技術の向上によるものと考えられます。特に収穫量の増加は、品種改良や栽培方法の効率化によって可能となった部分が大きいと推測されます。

一方で、出荷量は収穫量に対して若干の差が見られます。これは、収穫したたまねぎの一部が保存用や加工用に回され、消費市場にはその一部が出荷されるためです。また、天候や気候の影響を受けやすい作物であり、特に梅雨や台風の影響を受ける年は出荷量に波が生じることがあります。日本国内での消費動向も重要な要素で、たまねぎの需要は外食産業や家庭用にも広がっており、安定した出荷が求められています。今後も生産性向上と消費市場の動向を見据えた対策が重要です。

たまねぎ栽培と地域ごとの特徴

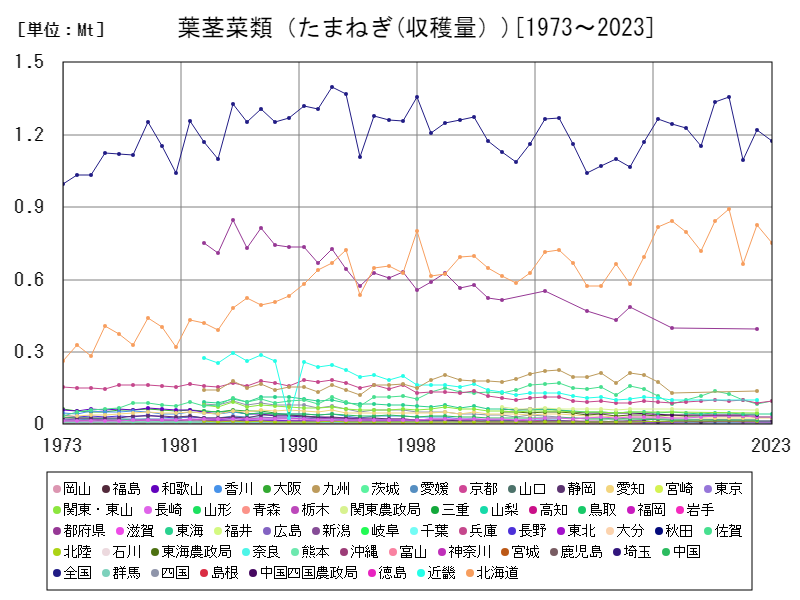

日本のたまねぎの収穫量は、1973年から2023年までの間に顕著な変動が見られます。最も高い収穫量は1992年に記録された1.4Mtであり、その後は減少傾向が続き、2023年にはその約84%の1.17Mtとなっています。この減少の背景には、作付面積の縮小や、気候変動の影響、また消費者の需要の変化などが挙げられます。

1990年代のピーク時は、農業の生産効率や品種改良の進展により収穫量が大きく増加しましたが、2000年代以降は農業従事者の高齢化や後継者不足などの問題が影響し、徐々に作付面積が減少しました。また、天候不順や異常気象の影響を受けやすい作物であり、特に台風や梅雨による被害が生産量に波をもたらしました。

近年では、消費者の健康志向や食品需要の多様化により、たまねぎの消費は安定していますが、生産者の高齢化や労働力不足の問題は依然として解決されていません。このため、今後も効率的な生産方法や技術革新が求められるとともに、消費市場とのバランスを取った生産計画が重要になるでしょう。

たまねぎ栽培と地域ごとの特徴

たまねぎは、日本で古くから栽培されてきた野菜の一つであり、明治時代に本格的に栽培が始まりました。戦後の食糧難を乗り越えるため、たまねぎは安価で栄養価の高い野菜として普及し、国内消費が急増しました。1990年代には品種改良と栽培技術の向上により、収穫量がピークに達し、その後は一時的な減少を見せています。

栽培技術の進歩と収穫量の増加

1990年代には、機械化と品種改良が進み、収穫量が大きく増加しました。特に耐病性や収穫後の貯蔵性に優れた品種が開発され、収穫量の安定化に寄与しました。しかし、作業の効率化や労働力不足による影響で、最近では作付面積が減少しています。それでも、収穫量が一定水準を保っているのは、栽培技術の向上による成果です。

気候変動と栽培環境の変化

気候変動の影響を受けやすいたまねぎは、近年、栽培環境の変化に敏感に反応しています。特に、台風や豪雨による収穫時期の遅れや、異常気象による品質の低下が問題となっています。これにより、栽培方法や収穫後の管理方法に工夫が求められています。例えば、温暖化に対応した耐熱性品種の開発や、灌漑技術の向上が試みられています。

地域ごとの特徴と栽培の違い

たまねぎは、地域ごとに栽培の特色が異なります。主要な産地には以下の特徴があります。

- 北海道:北海道は、全国でも有数のたまねぎの生産地で、広大な農地と冷涼な気候が栽培に適しています。春から夏にかけて栽培され、収穫量は安定しています。品質の良いたまねぎが多く、主に国内市場に出荷されます。

- 淡路島(兵庫県):淡路島は、特に早生品種の栽培が盛んな地域で、温暖な気候と海に囲まれた環境が影響しています。栽培期間が比較的短く、早い段階で市場に出荷されるため、旬のたまねぎとして人気です。

- 佐賀県:佐賀県は、温暖な気候と適度な降水量を有しており、秋から冬にかけて栽培されます。特に品質の良さが特徴で、他県産に比べて甘みが強いと評価されています。

- 鹿児島県:南九州地方の温暖な気候を活かし、年明けから春にかけて栽培が行われます。収穫時期が遅いため、主に夏場に出回る品種として需要が高いです。また、農家の小規模生産が多いものの、直販市場や高級市場向けの販売が盛んです。

消費者の需要の変化と栽培への影響

近年、消費者の健康志向が強まる中で、たまねぎの需要は増加しています。特に、免疫力向上や血糖値の調整に効果的とされる成分(アリシンなど)が注目され、栄養価の高さを訴求したマーケティングが行われています。この影響で、品質重視の生産が進み、特に「地元産」「有機栽培」などの差別化が進んでいます。

たまねぎの収穫量の推移

たまねぎの全国収穫量は1973年から長期的に増加傾向を示し、1992年には過去最高の約1.4Mtを記録しました。これは品種改良や機械化、主要産地である北海道の生産拡大などが寄与した結果と考えられます。しかしその後は、需要の伸び悩みや輸入品との競合、天候不順などの影響を受け、収穫量は徐々に減少傾向となり、2023年時点ではピーク時の約84%にまで低下しました。特に近年は高温や台風などの異常気象が品質・収量に影響を及ぼす事例が増加しており、安定供給の観点からも課題が残されています。一方で、高付加価値品種の導入や産地間のリレー出荷体制など、新たな対応も進められています。

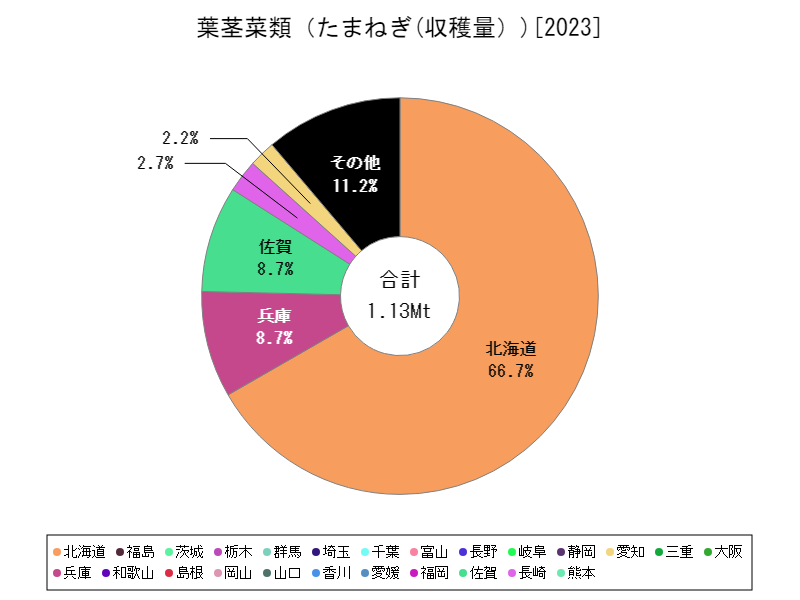

都道府県別の収穫量

たまねぎの収穫量において、北海道は日本国内で圧倒的なシェアを占めており、2023年には過去最大となる753ktを記録しました。北海道は冷涼な気候と広大な耕地、機械化の進展により、安定した大量生産が可能な地域として発展してきました。特に1990年代以降、全国の収穫量が頭打ちや減少傾向を示す中で、北海道のみは生産を維持・拡大し、全国の供給を支える役割を担っています。一方で、他の地域では都市化や農業従事者の高齢化、輸入品との価格競争などにより生産量が減少しています。このため、国内たまねぎ生産は北海道への依存度が高まっており、自然災害や気候変動のリスクに対して脆弱な面も指摘されています。今後は道内外の産地の連携や、気象リスクに対応した技術開発が求められています。

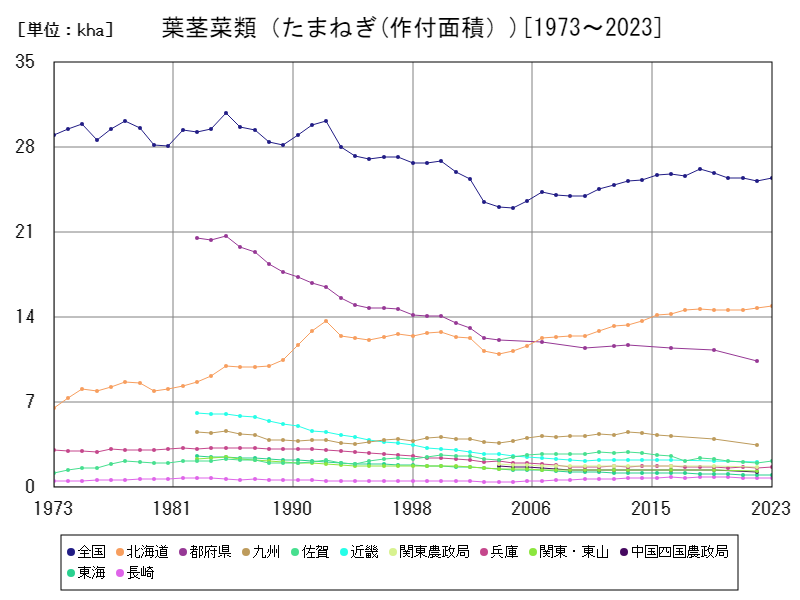

たまねぎの作付面積の推移

たまねぎの作付面積は1973年から増加傾向を示し、1985年には全国で過去最大の30.8千haを記録しました。これは需要の拡大や生産技術の向上、北海道などの主要産地での生産拡大が背景にあります。しかしその後は、消費の伸び悩みや輸入品との競合、生産者の高齢化・減少などの影響により、作付面積は減少傾向となりました。2023年時点ではピーク時の約82.8%にあたる水準まで縮小しています。中でも北海道は機械化や大規模経営によって安定した生産を続けており、全国の作付面積の中でも高い割合を占めています。今後は、需要に応じた効率的な作付や、気象変動への対応、後継者確保といった課題に対応しながら持続可能な生産体制の構築が求められます。

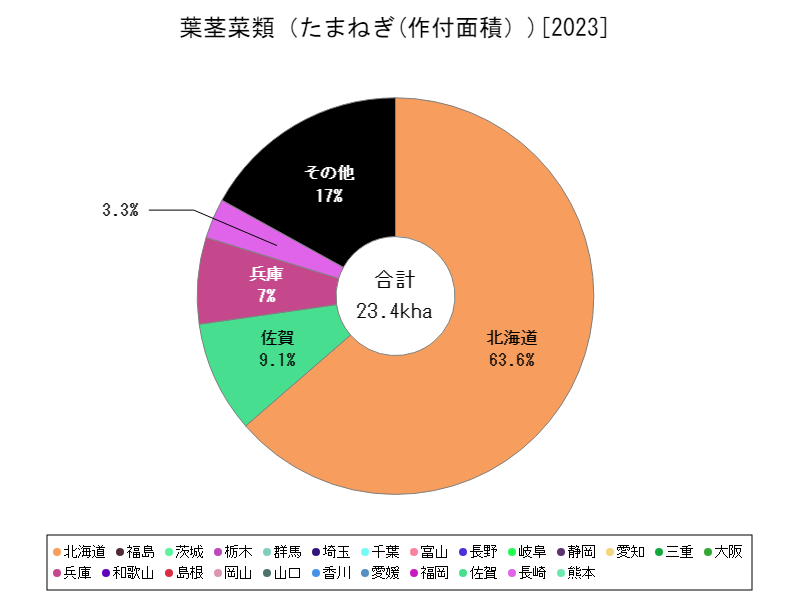

都道府県別の作付面積

たまねぎの作付面積において、北海道は長年にわたり日本の最大産地であり、2023年には過去最大の14.9千haを記録しました。これは全国の作付面積の約半分を占めており、北海道の冷涼な気候や広大な農地、機械化の進展が大規模栽培を可能にしていることが背景にあります。1980年代以降、全国的には作付面積が減少傾向にある中で、北海道では一貫して拡大・維持されており、全国の供給を支える中核的な役割を果たしています。一方、他の地域では都市化や担い手不足、輸入品との競合などにより作付面積が縮小しています。この結果、たまねぎ生産は北海道への依存が年々強まっており、気象災害などによるリスク分散の観点から、地域間連携や省力・安定生産技術の導入が今後の課題とされています。

コメント