日本の農業におけるキャベツの栽培は、2023年のデータを見ると、収穫量が全国で最大1.43百万トン、作付面積は33.7千ヘクタール、出荷量は1.29百万トンと、いずれも非常に大きな規模で行われています。キャベツは葉茎菜類の中でも重要な作物であり、食卓に欠かせない野菜として安定した需要があります。

過去の傾向を見ると、作付面積と収穫量は多少の変動を繰り返しながらも、全体としては大きな減少は見られません。むしろ、品種改良や栽培技術の向上により、単位面積あたりの収量が向上し、生産効率が上がっています。これにより、作付面積が大きく変わらなくても収穫量の増加が可能となっています。

地域別では、北海道を中心に関東や東北地方でも広く栽培されており、季節ごとに全国各地で収穫が行われる体制が整っています。特に北海道は冷涼な気候を活かし、高品質なキャベツの生産地として知られています。また、各地域での地産地消が進むことで、地元市場の安定供給にも寄与しています。

キャベツ生産の現状と地域ごとの栽培

キャベツは日本の葉茎菜類の中でも重要な作物であり、全国各地で栽培されています。その栽培の歴史や地域ごとの特徴を理解することで、農業の現状や将来の課題を把握できます。

栽培の歴史と変化

戦後の食生活の多様化とともにキャベツの需要は増加しました。1970年代以降、作付面積は安定的に推移しており、技術革新や品種改良によって収量の向上が実現されています。最近では、環境変動や労働力不足の影響もあり、省力化技術やスマート農業の導入が進んでいます。

地域ごとの栽培特徴

- 北海道

冷涼な気候を活かし、夏季の高品質なキャベツ生産が盛んです。広大な耕地を利用した大規模栽培が特徴で、全国の主要生産地の一つとなっています。 - 東北地方

比較的涼しい気候で栽培され、春から秋にかけて多様な品種が育てられています。地域密着型の中小規模農家が多く、地産地消を重視した生産体制が見られます。 - 関東・中部地方

消費地に近いことから、周年供給を目指した栽培が行われています。ハウス栽培やトンネル栽培を取り入れ、早出しや遅出しの調整が可能です。 - 九州・四国地方

温暖な気候を活かし、冬季の露地栽培が中心です。品種や栽培方法の多様化が進み、地域特有のブランド化も進展しています。

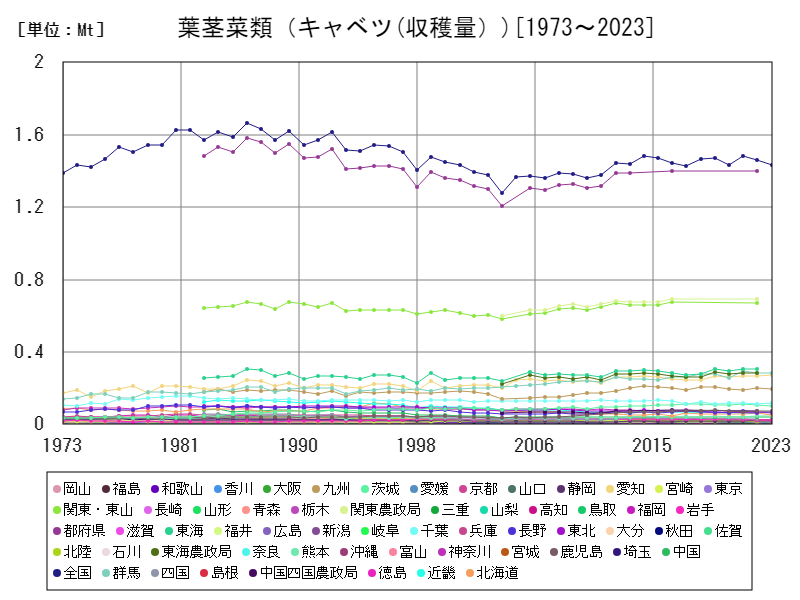

キャベツ収穫量の推移

日本のキャベツ収穫量は1973年から2023年の間に大きな変動を経ており、1986年に全国で1.67Mtの最大値を記録しました。これは当時の需要増加と生産技術の向上が背景にあります。その後、収穫量は多少の増減を繰り返しつつも、近年ではピーク時の約86%の水準を維持しており、安定した生産が続いています。

この期間中、農業技術の進歩によって単位面積あたりの収量は向上しましたが、作付面積の減少や労働力不足などの課題も存在します。特に高齢化が進む農業従事者の減少は、労働集約的な葉茎菜類の生産に大きな影響を与えており、省力化・機械化の導入が急務となっています。

地域別では、北海道をはじめとする東北地方が涼しい気候を活かし、高品質のキャベツ生産を担っています。一方で、関東や中部地域では消費地に近い利点を活かし、周年供給体制が整えられています。九州地方では温暖な気候を利用した冬期生産が盛んで、各地域の気候特性を反映した多様な生産形態が確立しています。

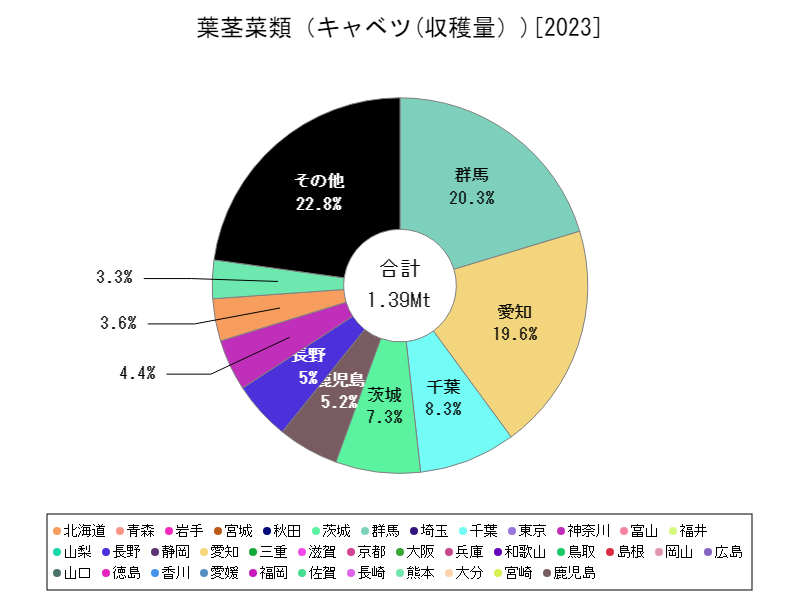

都道府県別の収穫量

2023年の日本におけるキャベツ収穫量は、群馬県が283千トンで全国最大となり、同県の収穫量が過去最高を記録しました。群馬県は関東地方に位置し、温暖な気候と肥沃な土壌を活かした生産が盛んであり、また都心へのアクセスの良さから流通面でも優位に立っています。これにより、群馬県はキャベツの主要産地としての地位を確立しています。

これまでの傾向としては、全国的にキャベツの需要は安定しており、健康志向の高まりから新鮮で品質の良い葉茎菜類として消費者の支持を受けています。生産地の多様化が進み、北海道から九州に至るまで、各地域が気候や地形に適した品種選定や栽培方法を工夫し、周年供給体制を整えてきました。特に群馬県は夏秋どり、冬春どりなど複数の作型を活用し、長期にわたり安定した供給を可能にしています。

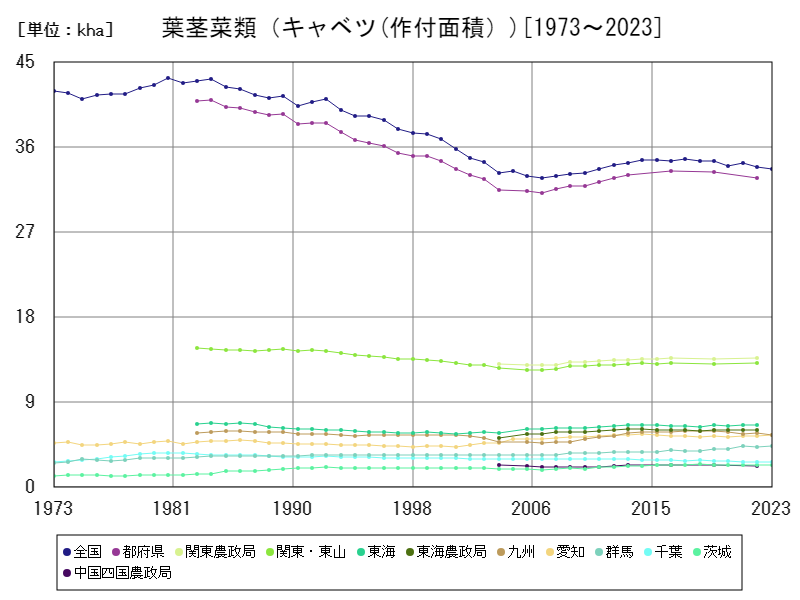

キャベツ作付面積の推移

キャベツ作付面積は、1973年から2023年のデータで見ると、1981年に全国で43.3千ヘクタールという最大値を記録しました。その後、減少傾向が続き、2023年の作付面積はピーク時の77.8%程度となっています。この減少は、農業従事者の高齢化や農地の都市化・工業化による減少、また経営の効率化を目的とした集約化が影響していると考えられます。

一方で、作付面積の減少に対して収穫量の大きな低下が見られないことから、生産技術の進歩による単位面積あたりの収量増加が進んでいることがうかがえます。これには、品種改良や栽培管理の高度化、適切な施肥や防除技術の導入が寄与しています。また、地域ごとに適した作型の確立や周年栽培の普及により、作付面積の減少を補う形で安定供給が図られています。

地域別では、関東地方をはじめ、北海道や九州の一部地域での栽培が盛んで、特に関東は流通の利便性から作付面積が比較的安定しています。農家の経営体質改善や販路拡大により、品質重視の高付加価値キャベツの生産も拡大しています。

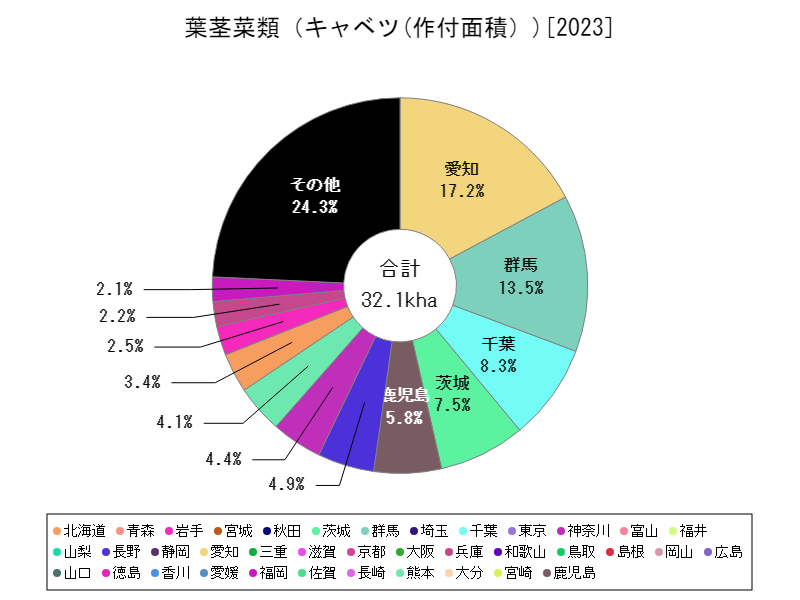

都道府県別の作付面積

2023年の日本におけるキャベツの作付面積では、愛知県が5.51千ヘクタールで全国最大となり、過去のデータと比較しても現在の値が最大となっています。このことは、愛知県がキャベツ栽培において重要な役割を果たしていることを示しています。愛知県は温暖な気候と豊かな農地条件を背景に、周年栽培や多様な作型を導入し、生産の安定化と効率化を図っています。

全国的には、キャベツの作付面積は全体として減少傾向にありましたが、愛知県のように特定地域での集約化や経営の効率化が進み、面積が拡大しているケースも見られます。これは、都市近郊のアクセスの良さや流通インフラの充実が背景にあり、高付加価値作物としてのキャベツ需要に応えるための戦略的な作付けが進んでいるためです。

また、技術革新や生産管理の向上により、限られた作付面積でも高い収量を達成できるようになったことが、作付面積の安定・拡大に寄与しています。地域ごとに栽培環境や市場ニーズに適応した品種選択や作型構築が行われており、品質向上や収益性の向上にもつながっています。

コメント