2023年の日本におけるごぼうの生産状況を見ると、収穫量は全国で119千トン(kt)、作付面積は6.88千ヘクタール(kha)、出荷量は105ktとなっており、いずれも根菜類の中で安定した存在感を示しています。ごぼうは伝統的な日本の食文化に根ざした野菜で、煮物や和食の重要な素材として全国的に需要が高いことが生産の安定につながっています。

作付面積の規模に比べ収穫量が多いことから、比較的高い単収(単位面積あたりの収量)を維持していることが伺えます。生産は北海道、茨城、千葉、福井などで盛んで、これらの地域は土壌の適性や気候条件に恵まれ、ごぼう栽培に適しています。特に北海道では大規模農業が進み、機械化や栽培技術の高度化により効率的な生産が実現されています。

また、出荷量の数値が収穫量に近いことから、生産されたごぼうはほぼ市場に流通していることがわかり、需給のバランスが良好であることが示唆されます。近年は健康志向の高まりもあり、ごぼうに含まれる食物繊維やポリフェノールなどの機能性成分に注目が集まり、消費拡大の可能性も期待されています。

一方で、ごぼうは収穫時の土壌の硬さや根の長さなど栽培管理が難しく、熟練した技術を要する作物でもあります。そのため、農業従事者の高齢化や後継者不足が今後の課題とされています。加えて、気候変動に伴う生育環境の変化も懸念材料です。

ごぼう栽培の特色

ごぼうは、日本各地で栽培されている根菜ですが、地域ごとに栽培方法や収穫量に特徴があります。主な産地としては青森県、茨城県、北海道、宮崎県などが挙げられ、それぞれ異なる栽培技術が用いられています。

栽培方法

ごぼうは根が長く伸びるため、深い土壌が適しています。栽培には一般的に「普通栽培」と「軟化栽培」の2つの方法があります。

- 普通栽培

一般的な栽培方法で、春または秋に種をまき、約4〜6か月かけて育てます。深く耕した畑に条まき(一定間隔で種をまく)し、間引きを行いながら育てます。収穫時期は地域によって異なりますが、主に秋から冬にかけて行われます。 - 軟化栽培

収穫したごぼうを再び土に埋めて軟化させる方法で、主に宮崎県で行われています。この方法で栽培されたごぼうは「洗いごぼう」として市場に出回り、香りが良く、柔らかいのが特徴です。

地域ごとの特徴

日本のごぼう栽培は、地域ごとに異なる特性を持っています。

- 青森県(全国1位の生産量)

冷涼な気候を活かし、主に夏から秋にかけて栽培されます。代表品種は「滝沢ごぼう」で、太くて長く、風味が豊かです。全国のごぼうの約4割を生産しています。 - 茨城県(全国2位の生産量)

関東ローム層の土壌を活かし、長さ1メートル以上に育つごぼうが特徴です。特に「常陸秋ごぼう」は品質が高く、香りが強いと評価されています。 - 北海道

冷涼な気候のため、夏場の栽培が中心です。長期間の保存が可能な品種も栽培され、全国に出荷されています。 - 宮崎県

軟化栽培が盛んで、全国でも珍しい「洗いごぼう」が出荷されています。やわらかく、アクが少ないため、サラダや煮物に適しています。

収穫量と今後の展望

日本のごぼう生産量は近年減少傾向にありますが、高品質な国産ごぼうの需要は依然として高いです。特に有機栽培や減農薬栽培への関心が高まっており、各地域で新しい栽培技術の導入が進められています。今後は、機械化や効率的な栽培技術の開発が課題となるでしょう。

このように、ごぼうの栽培は地域ごとの気候や土壌に応じた工夫がされており、それぞれに特色があります。日本の食文化に欠かせない食材として、今後も安定した生産と品質向上が期待されています。

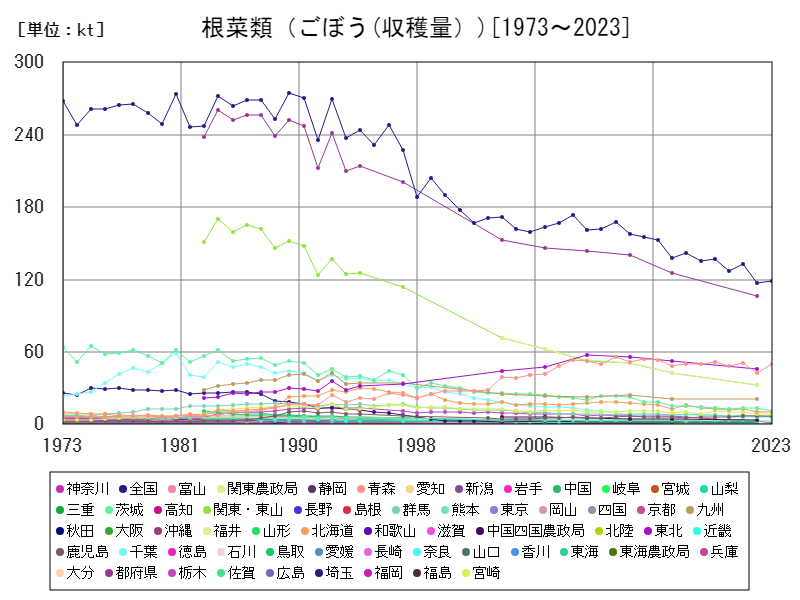

ごぼうの収穫量

ごぼう収穫量は、1973年以降変動を経ながらも、1989年に全国で274ktのピークを記録しました。その後、経済構造の変化や農業従事者の減少、都市化の進行などにより作付面積が縮小し、収穫量も減少傾向を辿っています。2023年の収穫量はピーク時の43.4%にとどまっており、約119ktとなっています。この大幅な減少は、若年層の農業離れや高齢化、農業の効率化に伴う栽培面積の集約化も影響しています。

一方で、健康志向の高まりや和食の見直しによってごぼうの需要は安定的で、加工品や輸出向けのニーズも徐々に増加しています。地域別に見ると、北海道や関東地方、福井県などが主要産地で、特に北海道は広大な耕地と適した土壌条件により生産量が多く、全国シェアの大部分を占めています。関東では多様な品種の栽培が行われ、加工用や生鮮用として供給が続いています。

栽培技術の進歩や機械化によって効率化は進んでいるものの、ごぼうは長根性で収穫作業が難しく、労働負担の軽減が課題となっています。今後は、省力化技術の導入やブランド化による付加価値の向上、さらには持続可能な農業体制の構築が求められるでしょう。これにより、減少傾向に歯止めをかけ、安定した供給体制を維持することが期待されています。

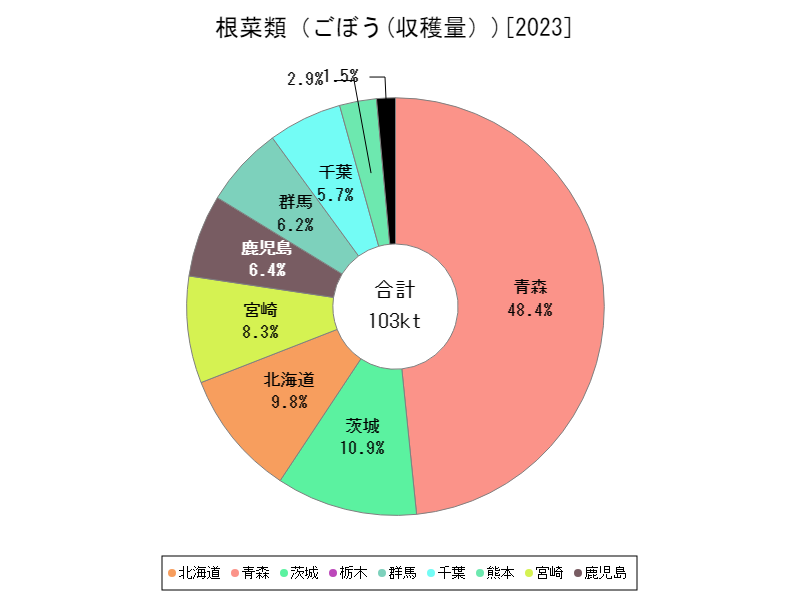

ごぼうの収穫量(都道府県別)

ごぼうの収穫量は、2023年のデータで都道府県別に見ると青森県が全国最大の49.6ktを記録しており、同県が現在の生産の中心地となっています。青森県は冷涼な気候と肥沃な土壌を活かし、長根で風味豊かなごぼうの生産に適した地域として知られてきました。これまで北海道や関東地方が主要な産地として位置づけられてきた中、青森の存在感が近年強まっていることが特徴です。

全体として、ごぼうの生産は1970年代から80年代にかけてピークを迎えたものの、現在は労働力不足や農地減少の影響で減少傾向にあります。しかしながら、青森県をはじめとする一部地域では、栽培技術の改良や機械収穫の導入により効率化が進み、生産の維持・拡大が図られています。また、健康志向の高まりによりごぼうの需要は安定しているため、品質向上と付加価値の創出を目指す動きも活発化しています。

地域別の特徴としては、青森県が最大の生産地となっている一方で、北海道や茨城県、福井県も重要な産地として存在し、それぞれの土壌や気候に応じた品種選択と栽培管理が行われています。特に福井県ではブランド化による地域特産品としての価値向上が進められています。

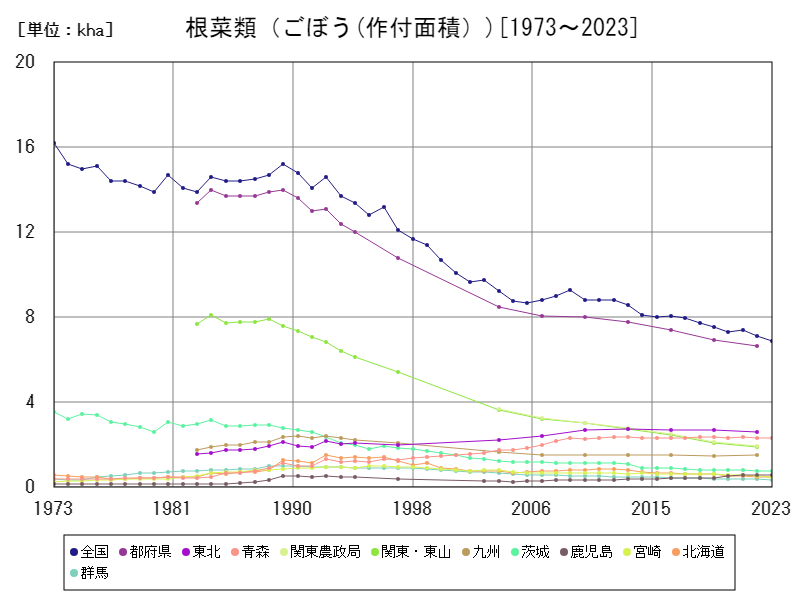

ごぼうの作付面積

ごぼうの作付面積は、1973年に全国で16.2khaのピークを記録しましたが、その後は減少傾向が続き、2023年にはピーク時の約42.5%にあたる約6.9khaまで縮小しています。この減少の背景には、農業従事者の高齢化や後継者不足、都市化による農地の減少が大きく影響しています。ごぼうは根が深く長いため、収穫には手間と時間がかかることから、機械化や省力化が難しい作物であり、この点も作付面積の減少に拍車をかけています。

しかしながら、健康志向の高まりによりごぼうの需要は安定しており、特に食物繊維や機能性成分を含む健康食品としての評価が高まっています。このため、地域ごとに品質向上やブランド化に取り組む動きが活発化しており、特に青森県や北海道などの主要生産地では、高品質なごぼうの栽培に力を入れています。

また、作付面積の減少にもかかわらず、技術の進歩による収量の向上や栽培管理の効率化が進んでおり、安定した生産を維持しています。今後の課題としては、若手農業者の参入促進や労働負担軽減のための機械化技術の導入、さらには気候変動への対応が挙げられます。これらを克服することで、ごぼう栽培の持続的な発展が期待されています。

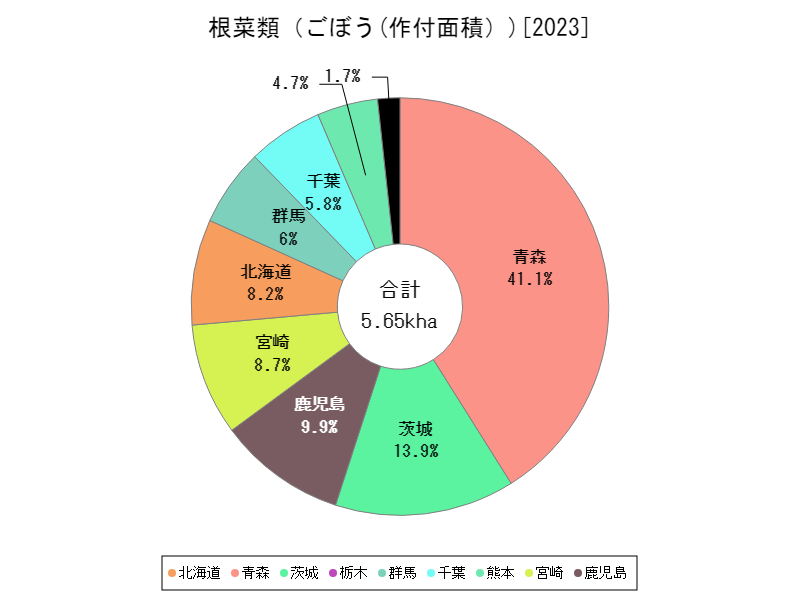

ごぼうの作付面積(都道府県別)

2023年の日本におけるごぼうの作付面積は、全国的に減少傾向が続く中で、青森県が2.32khaと最大の作付面積を記録しました。青森県は土壌や気候条件がごぼうの栽培に適しており、安定した生産地として知られています。全国的にはごぼうの作付面積は1970年代をピークに減少してきましたが、青森をはじめとする一部地域では品質の向上やブランド化を進めることで、栽培を維持・拡大しています。また、地域の特性を活かした栽培技術の工夫や機械化の導入も進み、効率的な生産体制が整いつつあります。一方で、全国的な減少傾向は依然として続いており、労働力不足や農地減少といった課題が根強く残っています。今後は、若手農業者の育成や省力化技術の普及が、ごぼう栽培の持続にとって重要となるでしょう。

コメント