日本におけるにんじんの栽培は、年間を通じて安定した需要があることから、全国各地で広く行われています。2023年の統計では、全国の収穫量は567千トン(kt)、作付面積は16.3千ヘクタール(kha)、出荷量は512ktで、いずれも根菜類の中でも上位の水準を維持しています。これらの数値からも分かるように、にんじんは食卓や業務用加工品において欠かせない作物として安定した生産が続いています。

作付面積や収穫量は長期的に見るとやや横ばい傾向にあり、大きな増減は見られませんが、出荷量は生鮮流通と加工向けの両需要に応じて堅調に推移しています。収穫量に対する出荷量の割合は約90%と高く、廃棄や自家消費の割合は少なく、流通効率の良い作物といえます。

地域別では、千葉、徳島、北海道などが主産地で、季節や気候を活かしたリレー出荷体制が確立されています。北海道では冷涼な気候を生かした夏どり、九州や関東では冬から春にかけた出荷が行われ、周年供給が可能となっています。

一方で、近年は天候不順や高温・干ばつによる品質低下、労働力不足などの課題も顕在化しており、安定生産に向けての技術革新や省力化の取り組みが進められています。さらに、健康志向の高まりによる需要の拡大や、カット野菜・ジュース原料としての用途も増加しており、今後も安定した生産体制と多様な販売戦略が求められる作物です。

にんじん栽培の特色

にんじんは江戸時代に中国経由で日本に伝わり、明治以降には西洋種(現在主流の五寸にんじん)が広まりました。戦後は食生活の洋風化や栄養価の高さが評価され、家庭料理や加工食品に幅広く使われるようになり、需要が定着しました。ビタミンAを多く含み、色鮮やかで保存性も高いため、国産野菜の中でも重要な位置を占めています。

栽培面積と収穫量の推移

にんじんの作付面積は近年16千ヘクタール前後で安定しており、収穫量も大きな増減はなく推移しています。2023年には作付面積16.3kha、収穫量567kt、出荷量512ktを記録しました。効率的な流通体制や周年供給体制が確立されており、生鮮流通だけでなく、冷凍・ジュース・惣菜向けなど加工用途も拡大しています。

地域ごとの生産特性

にんじんは年間を通じて供給されるため、地域ごとのリレー出荷が大きな特徴です。

- 北海道:夏どりにんじんの主産地で、冷涼な気候が根菜栽培に適しており、品質・収量ともに安定しています。

- 千葉県・茨城県:関東地方は冬から春にかけた出荷が多く、都市圏への供給基地としての役割を担っています。

- 徳島県・宮崎県:温暖な気候を生かし、冬どりや早出しにんじんの一大産地です。特に徳島は甘味のあるにんじんのブランド産地として知られています。

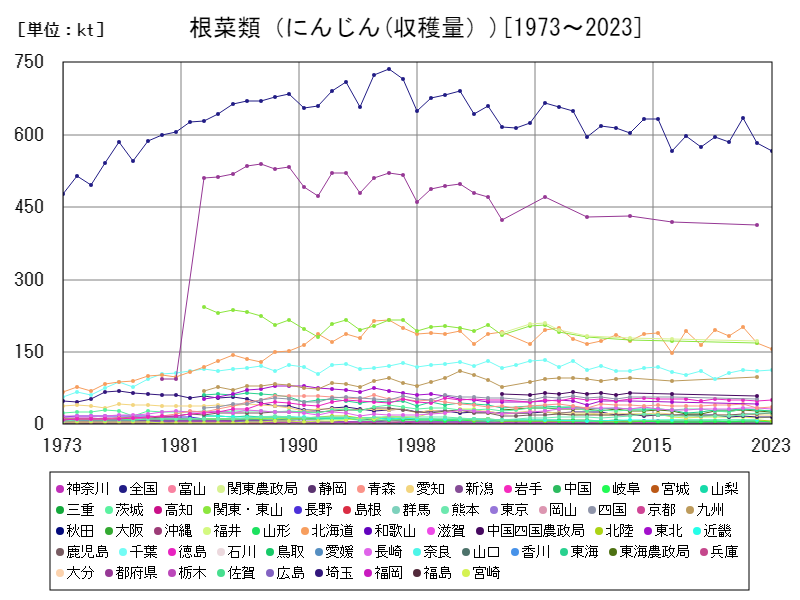

にんじんの収穫量

にんじんの収穫量は、1973年から2023年にかけて長期的な変化を示しています。最も高い収穫量を記録したのは1996年の736千トン(kt)で、これは当時の食生活の安定化や国産野菜の需要の高まり、加工食品向けの利用拡大などが背景にあります。しかし、それ以降は緩やかな減少傾向が続き、2023年には567ktとピーク時の約77%となっています。

この減少の要因には、農業従事者の高齢化や労働力不足、天候不順による品質・収量の不安定化が挙げられます。また、にんじんは比較的手間のかかる作物であるため、機械化の難しさや経済的採算性の低下が一部地域での作付縮小につながりました。

それでも全国的には大きく生産量が落ち込むことなく、比較的安定した供給が維持されています。これは北海道、千葉、徳島などの主要産地でリレー出荷体制が確立されていることや、加工用・業務用としての安定需要が背景にあります。特に北海道では夏期出荷、関東や九州では冬春出荷と、地域ごとの気候を活かした分散型生産が特徴です。

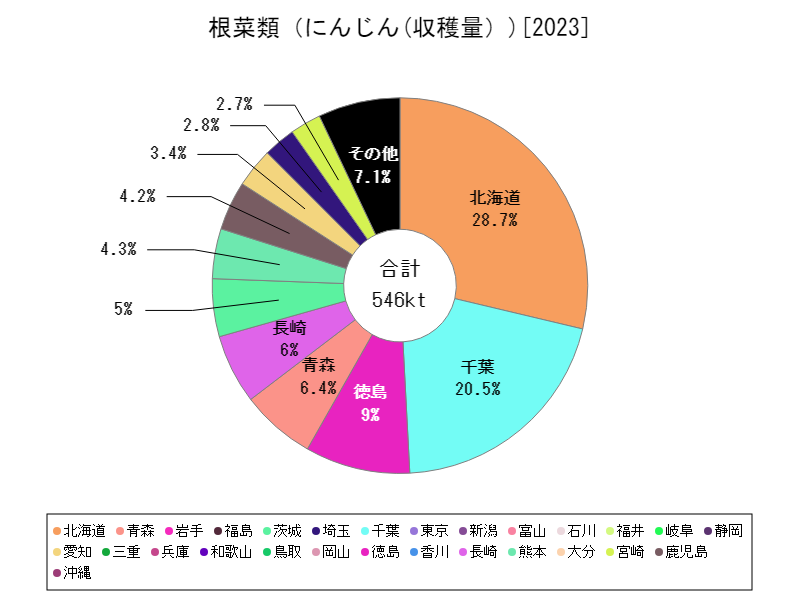

にんじんの収穫量(都道府県別)

2023年の日本におけるにんじんの収穫量は全国で567千トン(kt)となっており、その中でも北海道が157ktと全国最大の生産量を誇っています。北海道は冷涼で乾燥した気候、排水性の良い土壌、広大な農地といった栽培に適した自然条件を備えており、機械化・大規模経営との相性も良いため、夏どりにんじんの主産地としての地位を確立しています。

北海道産にんじんは主に7~10月に出荷され、関東や関西などの大都市圏に向けて安定供給されています。特に加工・業務用需要への対応力が高く、高品質・大量生産が可能な点が強みです。

全国的に見ると、にんじんの栽培は千葉県、徳島県、長崎県などでも盛んで、これらの地域では冬から春にかけてのリレー出荷体制が整っています。年間を通じて生鮮品として安定的に流通させるために、各地で栽培時期を分散させる仕組みが構築されているのが特徴です。

過去と比較すると、全国収穫量は1996年のピーク(736kt)から減少傾向にあり、2023年はその約77%にとどまっています。背景には労働力不足や耕作面積の減少、天候不順による収量不安などがあり、特に小規模産地では生産の縮小が進んでいます。

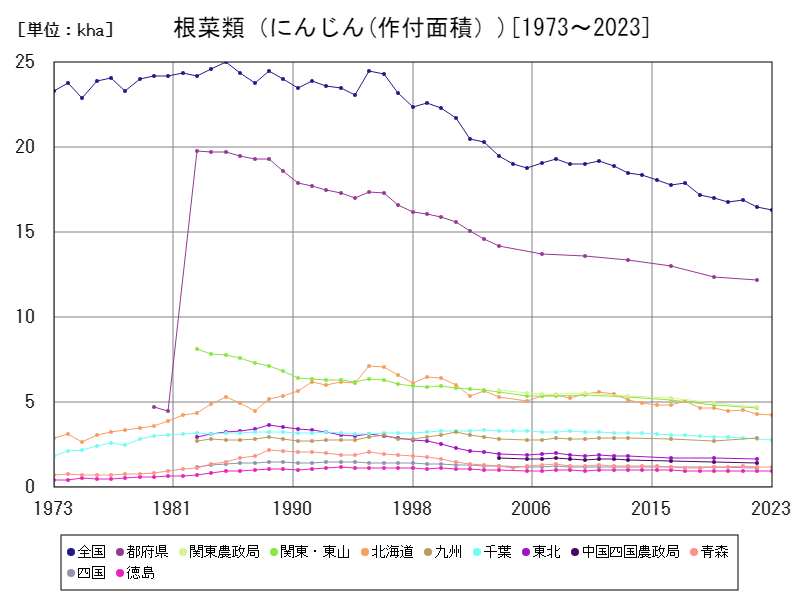

にんじんの作付面積

にんじんの作付面積は、1985年に全国で約25千ヘクタール(kha)を記録し、これがピークとなりました。その後は徐々に減少傾向が続き、2023年には16.3khaと、ピーク時の約65.2%にまで縮小しています。この背景には、農業従事者の高齢化や労働力不足、都市化による農地の減少など、全国的な農業構造の変化があります。また、収益性や天候リスクへの懸念から、一部の生産者が他品目へ転換したことも影響しています。

しかし、にんじんは安定した需要を持つ主要野菜のひとつであり、作付面積は比較的安定しています。特に北海道、千葉、徳島などでは気候や地理的条件を生かした周年供給体制が確立されており、大規模かつ効率的な生産が行われています。今後は、省力化技術やスマート農業の導入により、限られた作付面積での安定生産がますます重要となっていくと考えられます。

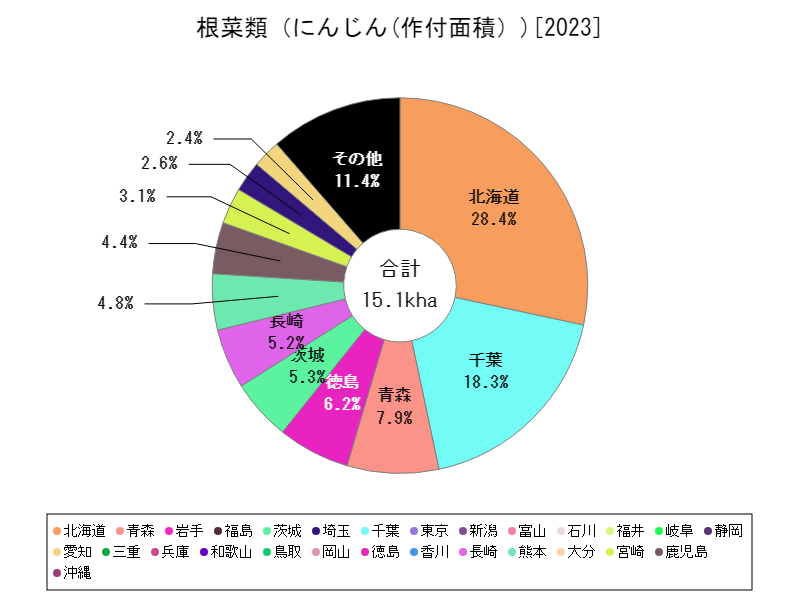

にんじんの作付面積(都道府県別)

2023年のにんじんの作付面積において、北海道は全国最大の4.28千ヘクタール(kha)を記録し、国内生産の中核を担っています。北海道は冷涼な気候と排水性の良い土壌、広大な農地を活かし、特に夏どりにんじんの主産地として高い生産性を誇っています。収穫・出荷の機械化も進んでおり、大規模で効率的な生産体制が整備されている点が大きな特徴です。

全国的には、にんじんの作付面積は1985年をピークに減少しつつも、現在はおよそ16千haで比較的安定しています。北海道に次いで、千葉県、徳島県、長崎県などが主要産地で、気候条件に応じたリレー出荷体制が確立されています。北海道が夏期、本州や九州が冬春期の出荷を担うことで、年間を通じた安定供給が実現しています。今後は気象変動や担い手不足への対応が求められる中、北海道のような大規模経営体の果たす役割はさらに大きくなると見られます。

コメント