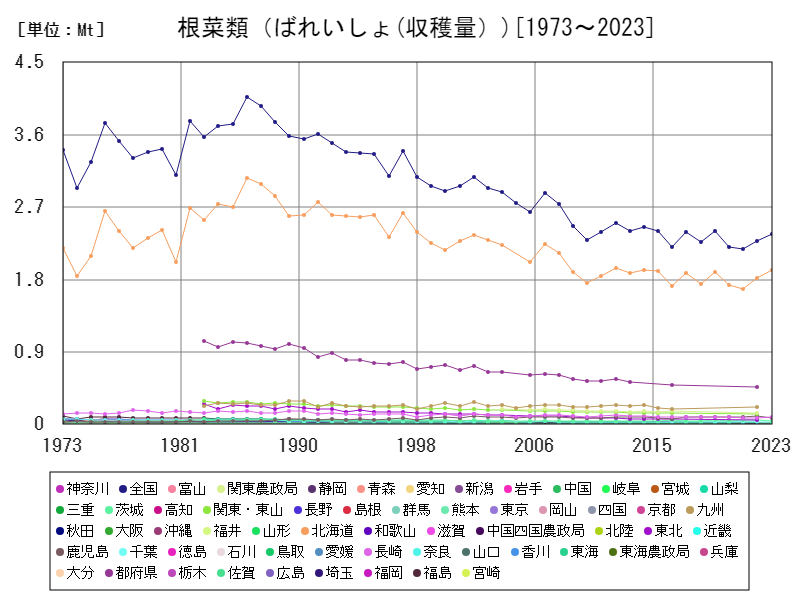

日本のじゃがいも収穫量は1973年から2023年までの約50年間で大きな変動を経験しています。1986年には全国で4.07百万トン(Mt)というピークを記録し、これは戦後の食糧増産政策や食生活の変化に伴い、じゃがいもが主要な根菜類として広く栽培されていた時期でした。じゃがいもは保存性が高く、多様な調理法が可能なため、家庭料理や加工食品の原料として需要が安定していました。

しかし、その後は食の多様化や米や他の野菜の消費拡大、さらには輸入じゃがいもや加工品の増加により、国内の生産量は徐々に減少傾向となりました。2023年の収穫量はピーク時の約58%にあたる約2.36Mtとなっており、半世紀で約4割近くの減少が見られます。この減少は作付面積の縮小だけでなく、農業従事者の高齢化や後継者不足、さらには労働力の確保困難という農業全般の課題とも連動しています。

地域別に見ると、北海道がじゃがいも生産の中心地であり、冷涼な気候と広大な農地が適しています。北海道は全国の大部分の生産量を占めており、品質や生産技術の面でも優れた実績を持っています。一方で、関東以南の地域では生産規模が小さく、消費地に近いことを活かした早期収穫や高品質品種の栽培が試みられています。

近年では、加工用じゃがいもの需要が増加し、ポテトチップスやフライドポテトなどの製造に対応した品種開発や栽培技術の改良が進んでいます。また、ICTを活用したスマート農業技術の導入により、効率的な栽培管理や収量の安定化が期待されています。

じゃがいも栽培の特徴

じゃがいもは江戸時代末期に日本へ伝わり、明治以降、食糧増産の重要作物として普及しました。特に戦後の食糧難時代には、じゃがいもが主要な根菜類として位置づけられ、作付面積と収穫量は急増しました。1980年代には全国でピークの生産量を記録し、その後は食生活の多様化や輸入加工品の増加により、減少傾向が続いています。

地域ごとの特徴と生産地の変遷

北海道

北海道は日本最大のじゃがいも生産地であり、全国の生産量の約6割を占めます。冷涼な気候と広大な農地が適し、大規模かつ機械化された農業が進んでいます。品質管理や品種改良も盛んで、加工用・食用ともに高い水準を誇ります。

関東・東北地方

関東や東北の一部地域では、比較的早い時期からの栽培が行われ、食用としての地産地消が中心です。小規模農家が多く、気候や土壌条件に合わせた品種選定が特徴です。

九州地方

九州では温暖な気候を活かした早掘りじゃがいもや加工用の栽培が注目されています。特に佐賀県や長崎県では、地元の需要に応じた特色ある品種の栽培と販路拡大が進んでいます。

技術革新と今後の展望

近年は品種改良により、収量の安定化や病害虫への抵抗性強化が図られています。また、ICT技術を用いたスマート農業の導入により、栽培管理の効率化と高品質化が進展しています。持続可能な農業への取り組みとして、省力化や環境負荷低減の技術も注目されています。

じゃがいもの収穫量

日本におけるじゃがいもの収穫量は、1973年から2023年にかけて長期的な変化を見せています。特に1986年には全国で4.07百万トン(Mt)の収穫量を記録し、これは戦後の食料増産政策や加工食品需要の拡大を背景としたピークでした。じゃがいもは保存性や汎用性に優れ、主食代替や加工原料として幅広く利用されてきました。

しかしその後、輸入冷凍ポテトの増加や消費者の食生活の多様化、国内農業の構造的課題(高齢化や担い手不足)などを背景に、生産量は徐々に減少。2023年の全国収穫量はピーク時の58%にあたる約2.36Mtにとどまっています。減少の一因として、作付面積の縮小に加え、労働力不足や耕作放棄地の増加も挙げられます。

地域別では北海道が一貫して国内最大の生産地であり、全国の6割以上を占めています。冷涼な気候、広大な農地、機械化の進展により大規模・安定的な生産が可能で、加工・業務用需要にも広く対応しています。一方、関東・東北・九州など他地域では規模は小さいながらも、地場流通や早掘り品種による差別化が見られます。

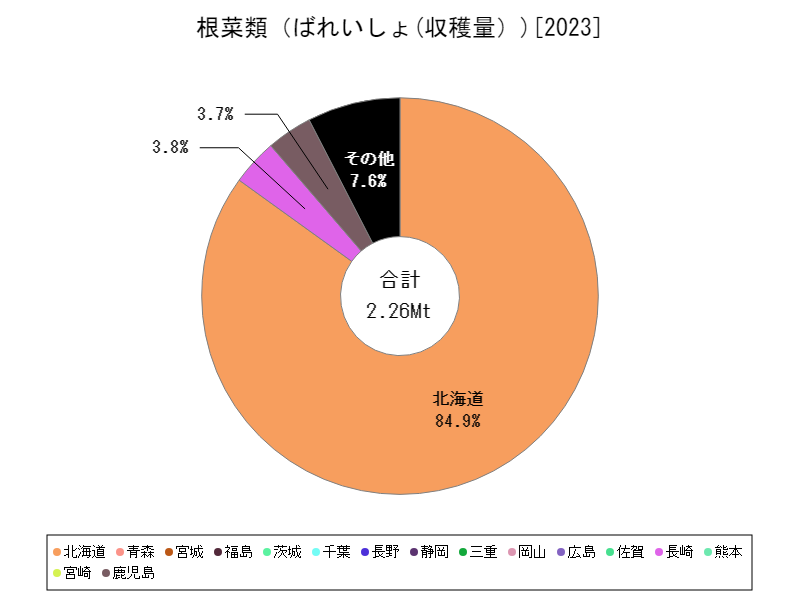

じゃがいもの収穫量(都道府県別)

2023年の日本におけるじゃがいも収穫量は、北海道が全国最大の1.92百万トン(Mt)を記録し、同県の生産が国内全体を牽引しています。北海道は冷涼な気候と広大な農地を有し、じゃがいも栽培に最適な環境が整っています。戦後の食糧増産期から現在に至るまで、北海道は継続的に生産量を増やし、国内じゃがいも市場の約6割以上を占める重要な産地となっています。

北海道のじゃがいも栽培は大規模で機械化が進んでおり、加工用と食用の両方に対応した多様な品種が栽培されています。特に加工用じゃがいもはポテトチップスやフライドポテトなどの需要増加に伴い、栽培面積や収量の維持・拡大に寄与しています。さらに、品種改良や病害虫管理、スマート農業技術の導入によって、品質向上と収量の安定化が図られています。

一方、北海道以外の地域では、栽培規模が小さく、気候や土壌条件の違いから収量や品質に地域差が見られます。東北地方や関東地方では主に食用としてのじゃがいもが栽培されており、地産地消や地元加工産業への供給が中心です。九州や中部地方でも一部栽培が行われていますが、北海道に比べると規模は限定的です。

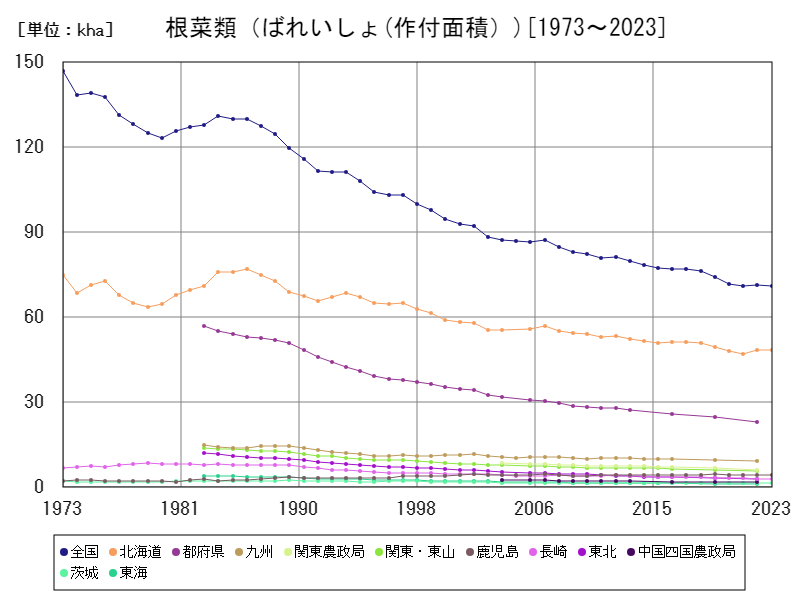

じゃがいもの作付面積

じゃがいもの作付面積は、1973年の147千ヘクタール(kha)をピークに、長期的な減少傾向が続いています。2023年時点では約71.2khaとなり、ピーク時の48.4%にまで縮小しています。この背景には、農業従事者の高齢化や後継者不足、農地の減少に加え、食生活の多様化や加工用輸入品の拡大など、国内生産を取り巻く環境の変化があります。

地域別では、冷涼な気候と広大な耕地を持つ北海道が現在も作付面積・収穫量ともに全国の過半を占め、特に加工・業務用需要に応える生産体制が確立されています。一方、本州以南では規模縮小が進む一方で、地産地消や早出し出荷など地域特性を活かした栽培も見られます。

今後は、ICT活用や品種改良、省力化技術の導入により、効率的で持続可能な生産体制の構築が重要です。国内生産の維持と需要への柔軟な対応が求められています。

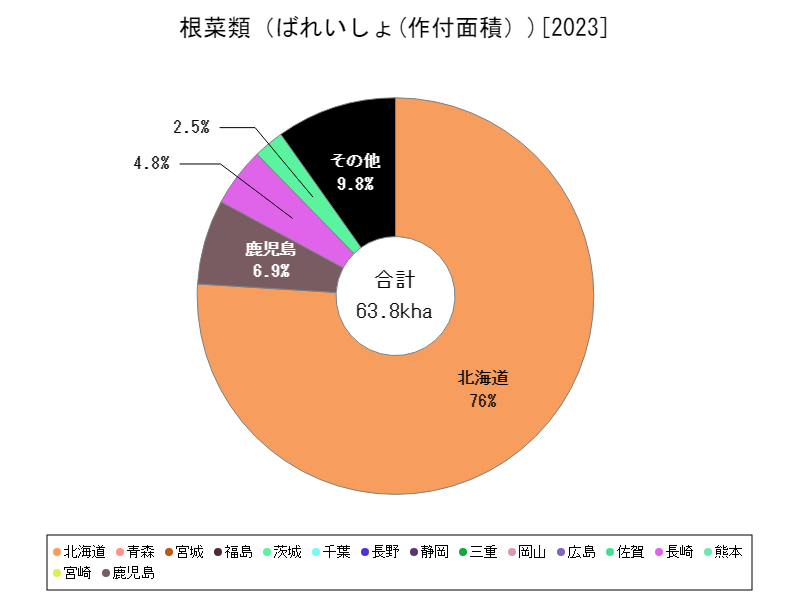

じゃがいもの作付面積(都道府県別)

2023年におけるじゃがいもの作付面積は、北海道が全国最大の48.5千ヘクタール(kha)を記録し、全国の約7割を占めています。北海道は冷涼な気候と広大な耕地に恵まれ、病害虫の発生が少なく、じゃがいも栽培に非常に適した条件を持つことから、一大生産地として発展してきました。とくに加工用・業務用の需要に対応した品種の生産が盛んで、大規模かつ機械化された栽培体系が確立されています。

一方、全国的な傾向としては、1970年代をピークに作付面積は減少傾向にあり、特に北海道以外の地域では都市化や労働力不足、後継者不足などが影響し、小規模栽培が縮小しています。しかし本州以南でも、早出しや地域ブランドを活かした生産が行われており、地産地消や多様な市場ニーズに応じた動きも見られます。今後は北海道を中心に、技術革新や持続可能な生産体制の整備が一層重要となります。

コメント