日本における大豆の栽培は、たんぱく質源としての重要性や伝統的な食品(味噌・醤油・豆腐など)の原料として広く根付いています。2023年のデータでは、大豆の全国収穫量は261千トン(kt)、作付面積は155千ヘクタール(kha)で、いずれも過去と比較して高水準となっています。これは、国内産大豆への需要の高まりや、政府による自給率向上政策の影響が背景にあります。

長期的に見ると、大豆の作付面積と収穫量は一時的に低下した時期もありましたが、2000年代以降は飼料米・転作奨励などの政策支援により、再び拡大傾向を示しています。水田転作の有効利用として大豆は重宝され、水稲栽培との輪作によって土壌改良や病害虫抑制にも効果があるとされています。

ただし、大豆は天候の影響を受けやすく、年ごとの収穫量にばらつきが見られるのも特徴です。また、外国産大豆との価格競争も厳しく、収益性の確保が課題となっています。そのため、近年では機械化や品種改良による生産性の向上が進められており、品質の高い国産大豆へのニーズに応える形で生産体制の強化が図られています。今後も持続可能な栽培体系と需要動向を見据えた取り組みが求められるでしょう。

日本の大豆栽培の変化と地域ごとの特徴

大豆は、味噌・醤油・豆腐・納豆など日本の伝統食品の原料として古くから栽培されてきました。高たんぱく質作物として栄養価が高く、また水田転作作物としても重要な位置を占めています。日本の大豆栽培は、食料自給率の向上や農地の有効利用、環境保全の観点からも注目されています。

大豆栽培の歴史と変化

高度経済成長期と国産大豆の低迷

戦後、日本の食生活は大きく西洋化し、肉類・乳製品の消費が増加する一方で、伝統的な大豆食品の需要が横ばいもしくは減少しました。これにより、国産大豆の生産量は次第に減少し、安価な輸入大豆への依存が強まりました。

自給率向上を目指した政策の強化

1990年代以降、食料自給率の低下に対する懸念が高まり、政府は「大豆生産拡大計画」などの施策を打ち出し、水田を活用した転作作物として大豆栽培の拡充を促進しました。これにより作付面積・収穫量は次第に持ち直し、2023年には作付面積が155千ha、収穫量が261千tと高水準に回復しています。

地域別の大豆栽培の特徴

北海道 ~最大の生産地~

北海道は冷涼な気候と広大な農地を活かし、日本最大の大豆生産地となっています。機械化が進んでおり、大規模かつ安定的な生産が可能です。「とよむすめ」「ユキホマレ」などの地域品種も多く、国産大豆の品質向上に寄与しています。

東北地方 ~水田転作の拠点~

青森、秋田、岩手、山形などでは、稲作との輪作体系の中で大豆が広く栽培されています。水田地帯を活用することで、農地の有効活用と病害虫対策が両立できる点が特徴です。地域ごとのブランド大豆や加工向け品種も栽培されています。

北陸・関東地方 ~安定的な供給地域~

新潟、茨城、栃木なども大豆の主要生産地です。水田転作を中心に、比較的安定した収量が確保されています。近年では、国産大豆を原料とした地域ブランド食品の原料としての需要も高まっており、地産地消の動きと連動しています。

西日本・九州地方 ~高温多湿への対応~

九州(特に熊本、佐賀)や中国地方でも大豆は広く栽培されていますが、高温・多湿な気候の影響で病害虫対策や品種の選定が課題です。それでも収穫時期の分散などを活かし、全国の出荷安定に貢献しています。

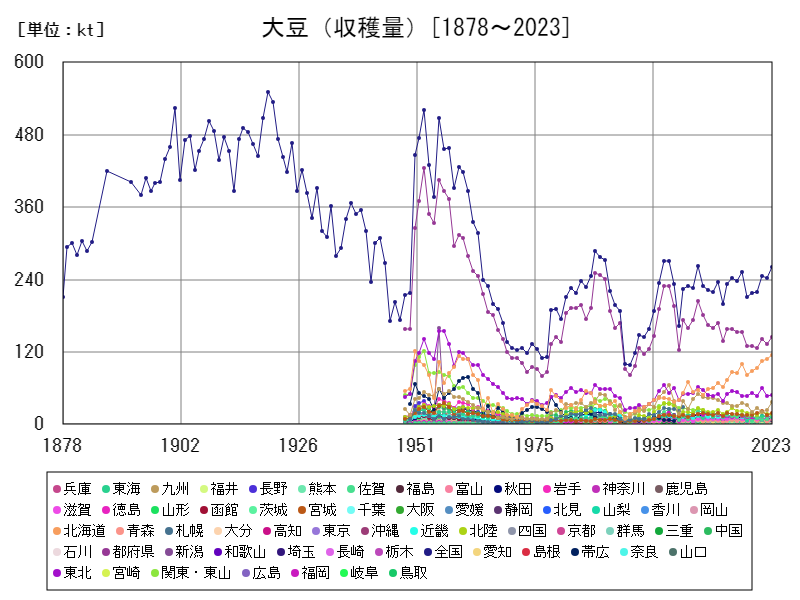

大豆の収穫量

大豆の収穫量は、1920年に過去最高の551千トン(kt)を記録しました。これは当時、大豆が重要な栄養源かつ換金作物として広く栽培されていたためです。しかし戦後の食生活の変化や輸入大豆の増加により、国産大豆の生産は減少傾向に転じました。2023年の収穫量は261ktで、ピーク時の47.3%にとどまっています。ただし、2000年代以降は食料自給率の向上を目指す政策支援や水田転作の推進により、作付面積・収穫量ともに持ち直しつつあります。現在では、北海道や東北を中心に機械化や品種改良が進み、品質の高い国産大豆の需要も根強く、今後も安定生産の強化が期待されています。

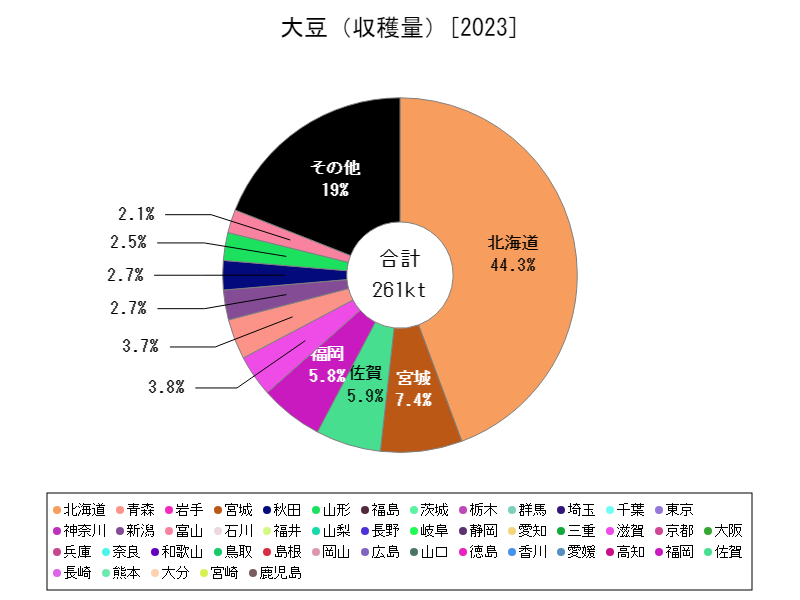

大豆の収穫量(都道府県別)

2023年における日本の大豆収穫量は全国で261千トン(kt)となっており、そのうち北海道が116ktと全体の約4割を占め、都道府県別で最大となっています。北海道は広大な耕地面積と冷涼な気候を活かし、機械化による大規模栽培が可能であることから、近年ますますその存在感を高めています。

歴史的に見ると、日本の大豆収穫量は1920年に全国で551ktを記録しピークを迎えましたが、その後は輸入大豆の増加や食生活の変化により国内生産は長期的に減少しました。特に戦後は安価な海外産大豆に押され、生産は縮小傾向となりました。

しかし、2000年代以降、食料自給率向上や農地の有効活用を目的とした政策が進められ、水田転作作物としての大豆栽培が見直されてきました。これにより、北海道をはじめとする主要生産地では生産量が回復傾向にあります。とりわけ北海道では、「とよむすめ」や「ユキホマレ」などの優良品種が普及し、収量・品質ともに安定した生産体制が確立されています。

また、納豆・味噌・豆腐といった国産大豆への需要が高まる中、品質を重視したブランド化も進んでおり、北海道産大豆はその中心的存在です。今後も北海道を軸とした生産体制の強化と持続可能な栽培の拡大が期待されています。

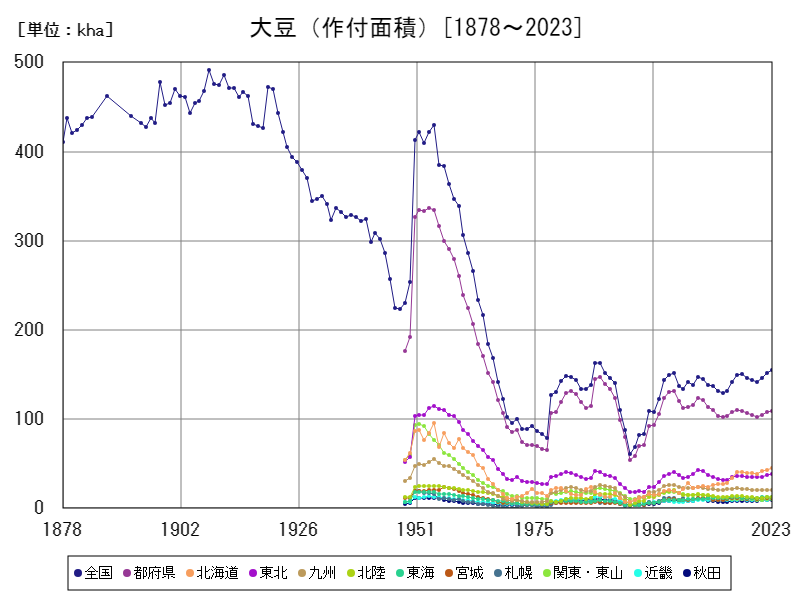

大豆の作付面積

大豆の作付面積は、1908年に過去最大の492千ヘクタール(kha)を記録しました。当時は大豆が主要な食料・換金作物として全国的に広く栽培されていました。しかし、戦後の食生活の変化や輸入大豆の増加により、国産大豆の需要は減少し、作付面積も大きく縮小しました。2023年の作付面積は155khaで、ピーク時の31.5%にとどまっています。ただし、2000年代以降は水田転作の奨励や自給率向上政策により持ち直しの傾向も見られ、北海道や東北を中心に再び生産が活発化しています。特に北海道では大規模・機械化栽培が進み、全国の生産を支える重要な地域となっています。

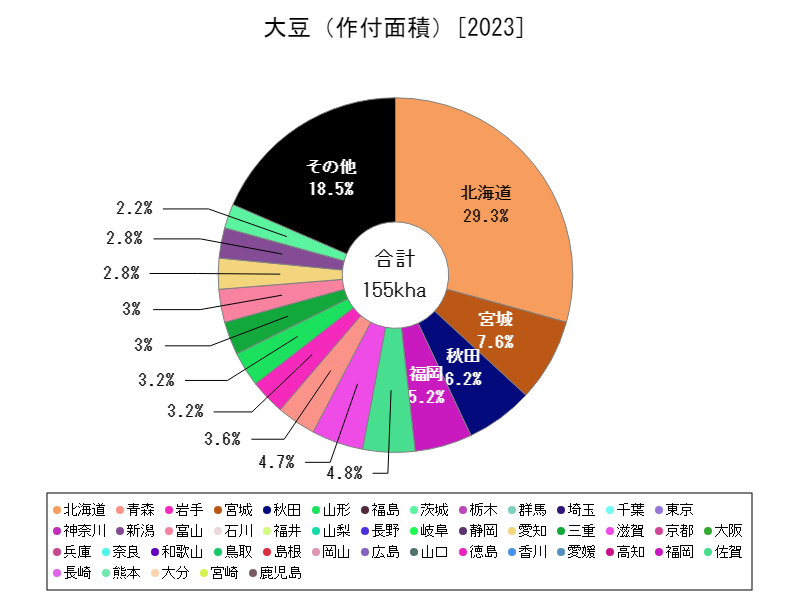

大豆の作付面積(都道府県別)

2023年における日本の大豆の作付面積は全国で約155千ヘクタール(kha)となっており、そのうち北海道が45.3khaと最も大きな割合を占めています。北海道は、広大な農地や冷涼な気候条件、そして機械化に適した平坦な地形を活かし、大豆の大規模かつ効率的な栽培が可能な地域です。そのため、近年の国産大豆生産において中心的な役割を果たしています。

日本の大豆作付面積は、かつては全国的に広く分布しており、1908年には492khaという過去最大の面積が記録されました。しかし、戦後の食生活の変化や安価な輸入大豆の増加に伴い、国産大豆の需要は減少し、作付面積も大幅に縮小しました。特に中山間地などでは、大豆栽培の担い手不足や収益性の低下が影響し、生産の継続が困難になる地域も見られました。

2000年代以降は、食料自給率の向上や水田の有効活用を目的とした政策支援により、大豆は水田転作作物として再評価され、作付面積の減少傾向には一定の歯止めがかかっています。その中で北海道は、品種改良や農業機械の導入、生産技術の向上により収量・品質ともに安定しており、国産大豆の生産拡大における重要な拠点となっています。今後も北海道を中心に、大豆栽培の持続的発展が期待されます。

コメント