日本の茶産業において、荒茶生産量と栽培面積は農業の重要な指標であり、伝統と現代技術が融合した独自の生産体系が特徴です。2023年の最新データによると、全国の荒茶生産量は75.2kt、栽培面積は36khaとなっており、共に安定した規模を維持しています。

日本茶の生産は江戸時代から発展し、特に静岡、鹿児島、京都(宇治)などの地域が主要産地として知られています。戦後の高度経済成長期には、国内需要の増加と輸出拡大により生産量が増加しましたが、1990年代以降は飲料多様化や消費者嗜好の変化により緩やかな減少傾向が見られます。とはいえ、品質重視の生産体制が確立され、全国的に高品質な荒茶が生産されています。

栽培面積はピーク時より縮小傾向にありますが、持続可能な農業の推進や後継者問題への対応が進む一方、最新技術を用いた効率的な栽培や収穫方法の導入で生産効率は向上しています。特に静岡県は日本最大の茶産地として、伝統的な手摘みから機械収穫まで幅広い技術を駆使し、年間を通じて安定した生産を実現しています。

日本の荒茶栽培の現状と地域ごとの特徴

荒茶とは、茶葉の初期加工段階で得られる茶の原料であり、日本茶の品質を左右する重要な要素です。日本の茶栽培は、伝統的な技術と近代的な農業技術が融合し、高品質な茶葉生産を支えています。本章では、荒茶栽培の歴史的変遷と主要地域の特徴を概観します。

荒茶栽培の歴史的変遷

江戸時代から戦前まで

日本の茶栽培は江戸時代に本格的に広がり、特に静岡や宇治(京都)、鹿児島などで産地が形成されました。手摘みが主流で、労働集約的な生産体制が続きました。

戦後の拡大と技術革新

高度経済成長期には、国内消費拡大と輸出促進により栽培面積と生産量が増加。機械化や肥料・農薬の適正利用など近代農業技術が導入され、生産効率が向上しました。

1990年代以降の変化

消費者の嗜好多様化と飲料市場の変動により、栽培面積は減少傾向に。高品質志向の強化や品種改良により、付加価値の高い茶葉生産にシフトしています。

地域ごとの特徴

静岡県:日本最大の茶産地

温暖で湿潤な気候と豊かな山間地形が特徴。伝統的な手摘みと機械収穫が共存し、多様な品種を栽培。品質と生産量のバランスに優れ、全国の荒茶生産量の約半数を占めます。

鹿児島県:多様な栽培環境と大規模生産

南九州の温暖な気候を活かし、平地から山間部まで広範囲に茶園を展開。機械化が進み、大規模で効率的な生産が特徴。近年は品質向上に注力し、全国的な評価を高めています。

京都府(宇治):伝統と高品質の象徴

宇治茶として世界的に知られる高級茶の産地。手摘み中心の丁寧な栽培管理と特有の加工技術で、玉露や抹茶などの高付加価値製品を生み出しています。

その他の地域:多様なニーズへの対応

三重、福岡、静岡以外にも各地で特色ある茶栽培が展開。地域特有の気候・土壌条件を活かした品種改良や、観光農園との連携による地域振興も進んでいます。

現在の課題と展望

高齢化と後継者不足

農業全体の課題と同様に、茶農家の高齢化や後継者不足が深刻。これに対し、農業法人や地域共同体の取り組み、ICT技術の導入が進められています。

スマート農業の推進

ドローンやAIを用いた生育管理、収穫の自動化など、先端技術の活用により生産効率と品質の向上を目指す動きが加速しています。

国際競争力の強化と輸出拡大

抹茶ブームや健康志向の高まりを背景に海外需要が増加。高品質な荒茶生産を維持しつつ、国際市場での競争力を強化することが求められています。

茶の荒茶生産量

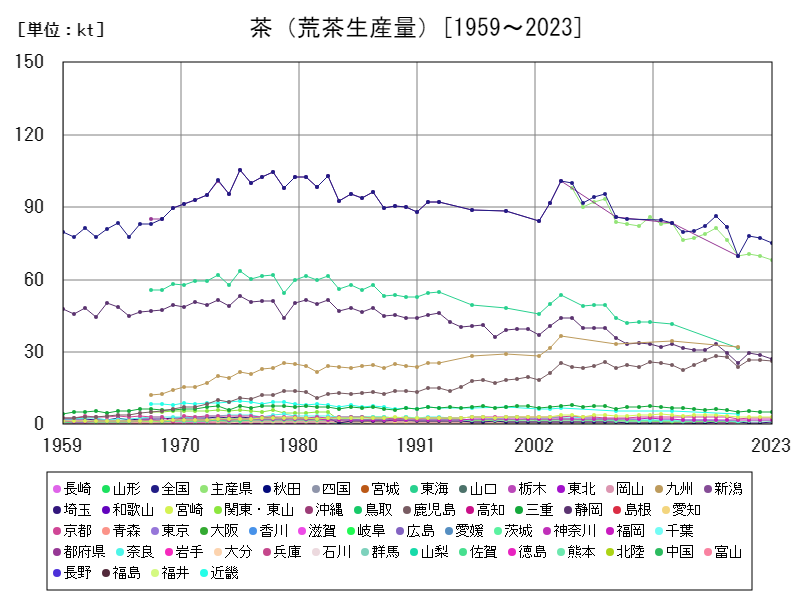

荒茶生産量は1959年以降、時代の変遷とともに変動を繰り返してきました。最盛期は1975年で、全国の荒茶生産量は105ktに達しました。この時期は戦後の高度経済成長期にあたり、国内の茶需要が高まり、農業技術の進歩とともに生産が最大化した時代です。茶は日本人の生活に欠かせない飲み物であり、特に家庭での消費や茶道文化の広まりが生産増加を支えました。

しかし、その後は飲料の多様化、コーヒーや紅茶、ペットボトル飲料の普及、若年層の茶離れなどにより、荒茶の生産量は徐々に減少傾向に転じました。2023年の荒茶生産量は、ピーク時の71.3%にあたる約75ktとなっています。この減少は栽培面積の縮小や生産者の高齢化、後継者不足といった構造的な課題とも連動しています。

一方で、品質向上を重視する動きが強まり、静岡県、鹿児島県、京都府(宇治)といった伝統的な主要産地では、高級茶や特定品種の栽培に力を入れています。特に宇治の玉露や抹茶、静岡の煎茶は国内外で高く評価され、ブランド力を維持しています。

茶の荒茶生産量(都道府県別)

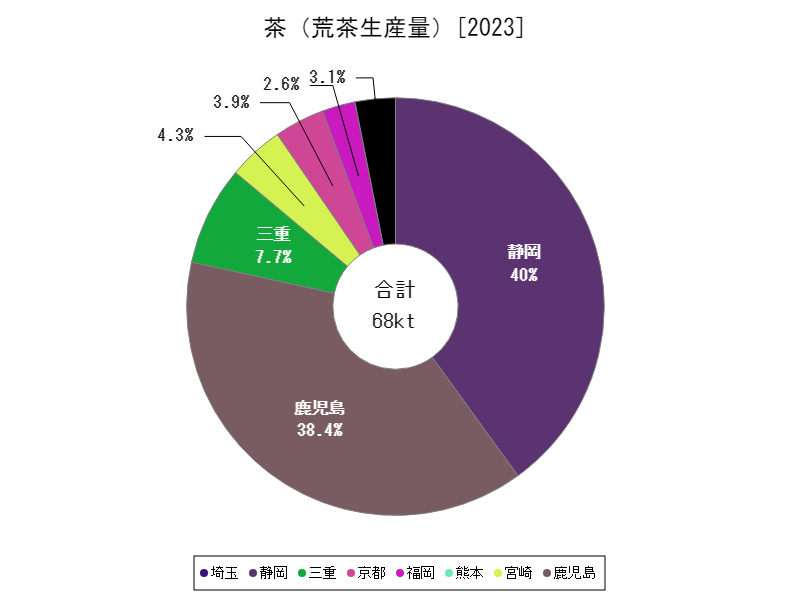

2023年の茶の荒茶生産量において、静岡県が全国最大の27.2ktを記録しました。静岡は日本有数の茶産地で、温暖な気候と適度な降水量、豊かな土壌環境が高品質な茶葉の生産を支えています。伝統的に手摘みと機械収穫を組み合わせ、生産効率と品質の両立を図っていることが特徴です。

全国的に見ると、荒茶生産量は1970年代のピーク時から減少傾向にありますが、静岡は依然として安定した生産を維持し、全国生産の大部分を占めています。近年は健康志向の高まりや抹茶人気を背景に茶の需要が再び注目されており、品質向上や新技術の導入による生産効率化が進められています。

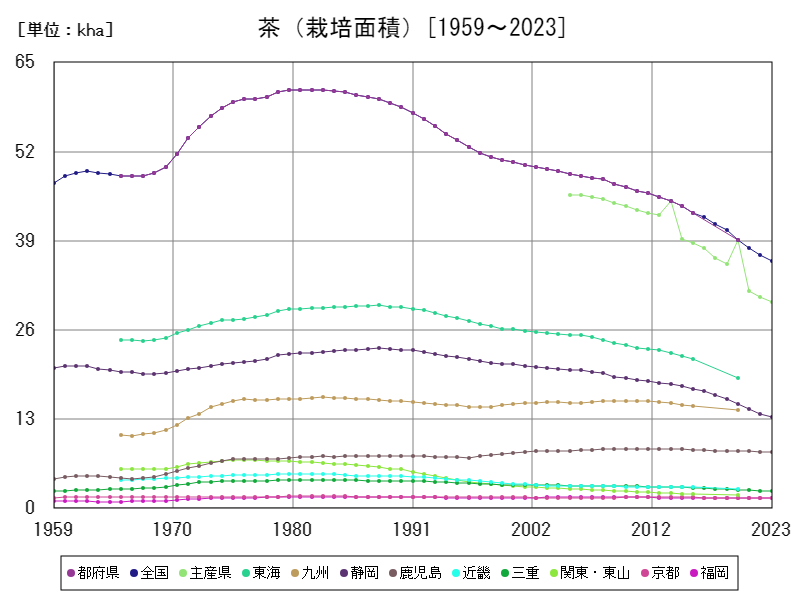

茶の栽培面積

栽培面積は、1959年から2023年のデータで見ると、1980年に都府県で最大の61khaを記録しました。これは高度経済成長期の消費拡大と農業振興政策が背景にあり、茶産業が国内で大きく発展した時期です。しかし、その後は飲料の多様化や消費者の嗜好変化、都市化の進展により栽培面積は徐々に減少し、現在はピーク時の約64.1%にまで縮小しています。

この減少傾向は農家の高齢化や後継者不足も影響しており、茶園の集約や効率化が求められています。一方で、主要産地では品質向上を目指した技術導入やブランド戦略が進み、高付加価値茶の生産が拡大。スマート農業の導入も進み、限られた面積での生産効率向上が図られています。今後は持続可能な栽培と市場ニーズへの柔軟な対応が、茶産業の成長に不可欠となるでしょう。

茶の栽培面積(都道府県別)

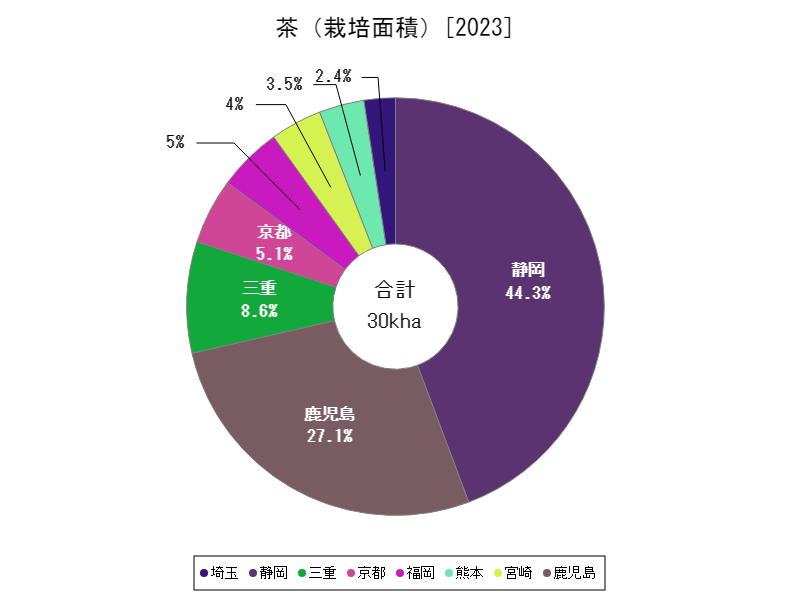

2023年の茶の栽培面積において、静岡県が全国で最大の13.3khaを記録しました。静岡は日本の代表的な茶産地であり、温暖な気候と豊かな水資源を背景に、茶の栽培に最適な環境が整っています。伝統的な手摘みの技術と近代的な機械化が融合し、高品質な茶葉の生産を支えています。

全国的には、茶の栽培面積は過去数十年で減少傾向にあるものの、静岡県は安定して広い栽培面積を維持しています。これは、地域のブランド力や品質へのこだわり、さらには国内外での茶需要の堅調さが背景にあります。また、近年は生産効率の向上や後継者育成、スマート農業の導入など、持続可能な茶栽培を目指す取り組みも進んでいます。

今後も静岡を中心とした地域が日本茶産業を牽引し続けると期待されており、品質向上と技術革新による競争力強化が鍵となるでしょう。

コメント