日本のそば農業における収穫量と作付面積は、これまでの時代ごとに大きく変動してきました。最新の2023年のデータによると、そばの収穫量は35.6kt、作付面積は67.1khaとなっており、どちらも近年の水準としては比較的安定しています。

過去を振り返ると、1914年には収穫量が154ktに達し、作付面積も大きかったですが、戦後の高度経済成長や都市化の進展により、特に1960年代以降、作付面積と収穫量は大幅に減少しました。都市化に伴い農地が減少し、消費の変化も影響したためです。

近年では、そばの消費が健康志向や地域資源の活用として見直され、地域ごとの特産品としてのブランド化が進みました。2023年のデータでは、収穫量と作付面積は再び増加の兆しを見せており、特に北海道や信州などの主要生産地では、品質の高いそばが生産されています。今後は、効率的な栽培技術や地域間の連携強化が求められるとともに、持続可能な農業の推進が重要な課題となるでしょう。

日本のそば栽培の変化と地域ごとの特徴

日本のそば栽培は、古くから続く伝統的な農業の一環として、各地域で栽培されてきました。特にそばは、収穫が比較的早く、他の作物と連作が可能であり、冷涼な気候を好むため、山間部や寒冷地を中心に広まりました。しかし、時代の変化とともに、消費者の嗜好の多様化、農業技術の進展、そして都市化などの影響で、その栽培面積や収穫量には大きな変動がありました。本章では、日本におけるそば栽培の歴史的変遷を簡単に振り返り、地域ごとの特徴を掘り下げていきます。

そば栽培の歴史的背景とその発展

そばが日本に伝来したのは、古代の中国からの輸入であるとされ、紀元前から栽培が始まったと考えられています。日本各地でそば栽培が広がり、特に寒冷地に適した作物として重宝されました。江戸時代には、都市部の食文化として「蕎麦屋」も繁盛し、そばの需要が高まりました。明治時代には、近代的な農業技術が導入され、収穫量が増加。その後、大正から昭和初期にかけては、農地の拡大とともに全国的にそば栽培が盛んとなり、1914年にはそのピークを迎えました。

しかし、第二次世界大戦後は、農業の機械化や工業化の影響でそば栽培は衰退し、特に1960年代以降は都市化が進む中で、農地の転用が加速しました。これにより、そばの栽培面積は大きく縮小し、消費量も減少しました。近年では、地方での観光資源としての活用や、健康志向の高まりを受けて、再び注目されるようになっています。

地域ごとの栽培の特徴

日本各地では、それぞれの地域の気候や土壌、文化的背景に応じて、そば栽培が異なる特徴を持っています。以下に、代表的な地域の特徴を挙げてみます。

信州(長野県)

長野県は、日本を代表するそば産地であり、「信州そば」として広く認知されています。この地域の冷涼な気候や、標高の高い山間部の土壌が、そばの栽培に適しており、品質の高いそばが育ちます。また、信州では古くから伝統的なそばの作り方が受け継がれており、その風味や食文化は今なお強く根付いています。最近では、地元産のそば粉を使った手打ちそばが観光資源としても注目されています。

出雲(島根県)

出雲地方は、比較的温暖で雨の少ない気候条件の中で、そば栽培が行われています。出雲そばは、他の地域のそばと比較して太く、もちもちとした食感が特徴です。また、出雲では神事や祭りに欠かせない食材としても親しまれており、その文化的背景が深く根付いています。出雲地方の農家では、伝統的な栽培法を重んじる傾向が強く、地域の特色を活かしたそば作りが行われています。

北海道

北海道は日本のそば栽培の新たな中心地として注目されています。広大な土地と冷涼な気候が、そば栽培に適しており、近年では大規模な栽培が行われるようになりました。特に、道内の農地は規模が大きく、機械化された生産方式によって効率的にそばが栽培されています。北海道産のそばは、甘みがあり、風味豊かであるため、消費者にも高い評価を受けています。また、気候条件や土壌の影響で、北海道産のそばは粒が大きく、製粉に向いていると言われています。

秋田県

秋田県もまた、冷涼な気候を活かしたそば栽培が盛んな地域です。秋田産のそばは、風味や香りが豊かで、特に県内外で高い評価を得ています。秋田では、昔ながらの手作業での栽培や収穫が行われており、その伝統を守りながらも、新しい品種や技術の導入によって生産量を増加させています。また、地域おこしとして、観光農業やそば打ち体験が人気を集めている点も特徴です。

近年の課題と展望

近年、日本のそば栽培にはいくつかの課題が存在します。まず、気候変動の影響を受けやすい作物であるため、異常気象や温暖化が栽培に悪影響を及ぼす可能性があります。また、若者の農業離れや後継者不足も深刻な問題です。しかし、こうした課題に対して、地域ごとの特色を活かしたブランド化や直販ルートの確立、新しい栽培技術の導入が進んでおり、そば栽培は再び注目を集めています。

さらに、地域おこしや観光産業との連携が進んでおり、観光地としての「そば文化」の発信や、農家と消費者を結ぶ新たな形態のビジネスが成長を見せています。今後も、持続可能な農業や地産地消の理念に基づいたそば栽培の振興が期待されます。

そばの収穫量

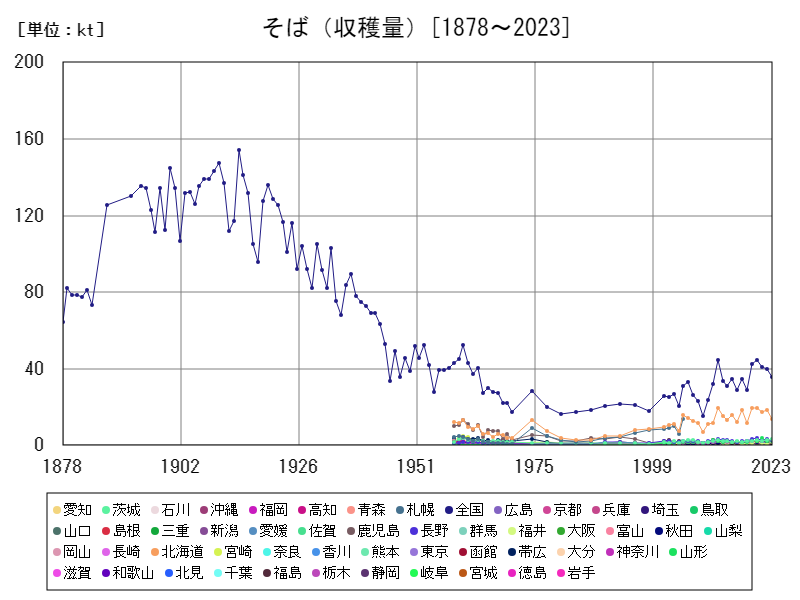

日本のそば農業は、長い歴史を持つ重要な産業であり、その収穫量は時代とともに変動してきました。1878年から2023年にかけてのデータを見てみると、特に目立つのは1914年の収穫量が全国で154kt(キロトン)に達したという点です。この年は、そばの収穫量が最大を記録した年であり、当時の日本の農業における重要な一幕を象徴しています。

1914年以降、そばの生産量は減少傾向にあり、特に第二次世界大戦後の高度経済成長期においては、食生活の変化や農業の機械化、さらには農地の転用などが影響し、そばの栽培面積が縮小しました。特に1960年代以降、都市化や工業化が進む中で、農業の中でのそばの占める割合は次第に小さくなり、その影響が顕著に現れています。

2023年時点での収穫量は、1914年のピーク時と比較して23.1%にとどまっています。これは、そばの需要や栽培面積の縮小に加え、気候変動や農業の効率化が影響していると考えられます。また、消費者の嗜好の変化や、そば以外の穀物(例えば米や小麦)の需要増加も要因として挙げられます。

そばの収穫量(都道府県別)

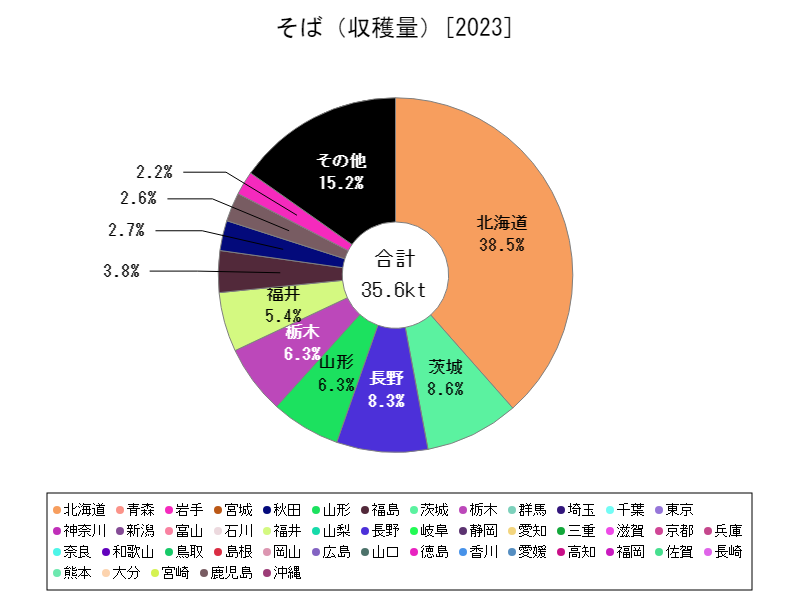

2023年の都道府県別データによると、そばの収穫量は北海道が最大の13.7ktに達しており、現在のピークとなっています。北海道は広大な農地と冷涼な気候が特徴であり、そば栽培に適した条件が整っています。このため、北海道は近年、そばの主要生産地としての地位を確立しています。

過去の傾向を見てみると、そばの収穫量は1914年をピークにその後減少傾向をたどりました。特に戦後、都市化や農業の機械化、作物の多様化が進む中で、そば栽培の面積が縮小し、収穫量も減少しました。しかし、近年では、そばの健康効果や地域資源の活用といった新たな需要が高まり、地域ごとに品質の良いそばを生産する動きが活発になっています。

北海道の他にも、信州(長野県)や出雲(島根県)など、伝統的なそばの産地では、地元産のそばを使ったブランド化が進んでおり、観光農業や地域振興にもつながっています。また、そばの消費が再注目される中で、栽培技術の向上や新しい品種の開発が進み、収穫量が安定しています。今後も、持続可能な農業と地域振興を支える重要な作物として、そばの生産が拡大することが期待されます。

そばの作付面積

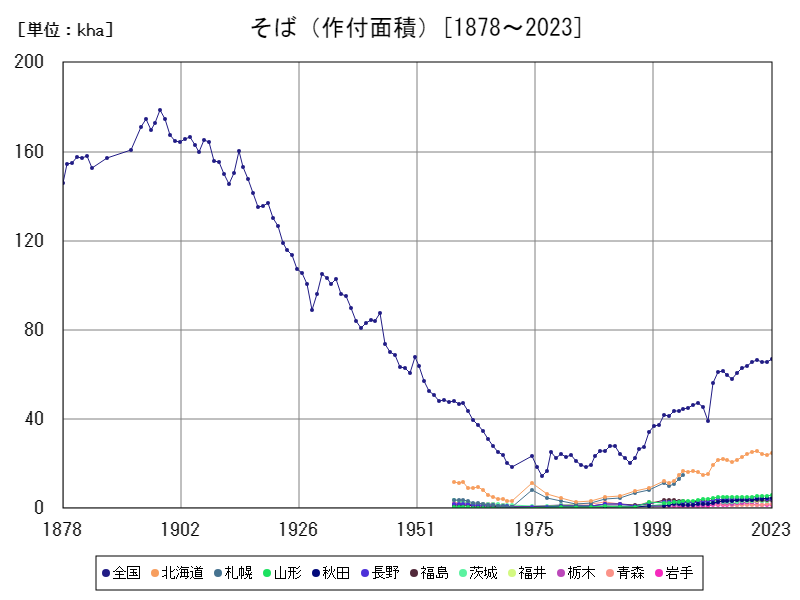

日本のそばの作付面積は、1878年から2023年にかけて大きな変動を見せてきました。最も作付面積が広かったのは1898年で、全国で179kha(千ヘクタール)に達しました。この年は、そばが全国的に広く栽培され、農業の重要な作物としての位置を占めていた時期です。しかし、戦後の農業の変化や都市化の進展により、作付面積は徐々に減少していきました。

特に1960年代以降、工業化と都市化が進み、農地が減少する中で、そばの栽培面積も縮小しました。また、食生活の多様化や他の作物(特に米や小麦)の需要増加が影響し、そばは次第に作付面積を減らしていきました。現在、2023年の作付面積は、ピーク時の37.6%にあたる67.1khaとなっており、過去の盛況期と比較すると大きく縮小しています。

それでも、近年では健康志向や地元産の食品に対する需要の高まりから、再び注目されるようになりました。特に、信州や北海道、出雲などの地域では、ブランド化や観光農業との連携により、そばの栽培が見直されています。また、新しい栽培技術や品種改良も進んでおり、将来的には作付面積の増加が期待されます。

そばの作付面積(都道府県別)

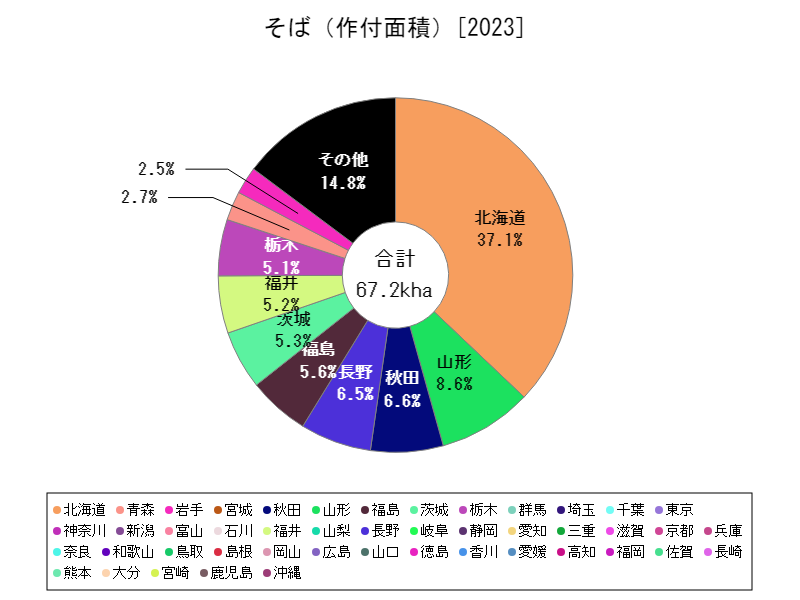

2023年の都道府県別データによると、そばの作付面積は北海道が最大の24.9khaとなっており、現在の最大規模となっています。北海道は広大な農地と冷涼な気候が特徴であり、これがそば栽培に非常に適しているため、近年その栽培面積が急激に増加しました。北海道産のそばは品質が高く、特に大規模な生産が可能であるため、国内外での需要も高まっています。

過去の傾向を見てみると、そばの作付面積は1898年のピーク時に比べて減少しており、特に戦後の農業の近代化と都市化の進行により、作付面積は縮小してきました。しかし、近年では、地域振興や健康志向の高まりを背景に、再びそば栽培が注目されています。特に、信州(長野県)や出雲(島根県)などの伝統的な産地では、地元産のそばがブランド化され、農業観光との融合も進んでいます。

また、そばの需要が高まる中で、農業技術の進展や品種改良も進み、栽培効率が向上しています。これにより、作付面積が増加し、特に北海道での大規模栽培が推進されているのです。今後も地域ごとの特色を活かした栽培の強化や持続可能な農業の推進が、そば作付けの拡大に寄与することが期待されます。

コメント