さつまいもは、日本の農業において伝統的かつ重要な作物の一つです。2023年の最新データでは、全国の収穫量は716kt、作付面積は32khaとなっており、現在も安定した生産が続いています。かつて戦時中や戦後の食糧難の時代には、米の代替作物として全国各地で広く栽培され、特に1950年代までは大規模な作付が行われていました。

しかし、食生活の洋風化や主食の多様化に伴い、需要が減少し、1970年代以降は作付面積・収穫量ともに減少傾向をたどりました。近年では、健康志向の高まりや、加工品・菓子類への利用の増加により、再び注目されるようになっています。特に鹿児島、茨城、千葉などが主要産地で、地域によっては焼酎原料や輸出用など多様な用途での活用が進んでいます。

栽培技術や品種改良も進み、省力化や品質向上が図られたことで、生産は効率化されつつあります。今後も需要に応じた多用途展開と地域特産品化が、さつまいも農業の持続と発展を支える鍵となるでしょう。

日本のさつまいも栽培の特徴

さつまいもは、日本において古くから食糧作物として親しまれてきました。栄養価が高く、痩せた土地でも栽培できる強健な作物であることから、特に災害時や食糧不足の際には代替主食としての役割も果たしてきました。現在では、健康志向や加工食品需要の高まりを背景に、再評価が進んでいます。

歴史的変遷と栽培の変化

伝来と普及

さつまいもは17世紀初頭に琉球(現在の沖縄)から薩摩(現在の鹿児島県)へ伝わり、そこから全国に広がりました。特に江戸時代には、飢饉対策として重要な作物とされ、多くの地域で栽培が奨励されました。

戦時・戦後の需要拡大

太平洋戦争中から戦後にかけては、米の代替作物として全国で広く栽培され、1950年代には作付面積・収穫量ともにピークに達しました。学校給食や家庭でも頻繁に利用されるなど、庶民の食を支える存在でした。

高度経済成長期以降の減少

1960年代以降は、食生活の多様化、主食としての米の安定供給、輸入農産物の増加などを背景に、さつまいもの需要は次第に減少。作付面積・収穫量は大きく減少し、一部の特産地を除いて栽培規模は縮小しました。

近年の再評価と需要の多様化

近年では、さつまいもの健康効果(食物繊維、ビタミンC、ポリフェノールなど)が注目され、加工食品やスイーツ原料としての需要が拡大。また、バイオマス資源や輸出作物としての活用も進められており、再び注目される作物となっています。

地域ごとの栽培特徴

鹿児島県:日本一の産地

鹿児島県は、さつまいもの主要産地であり、温暖な気候と火山灰土壌が栽培に適しています。焼酎原料としての「でん粉用」さつまいもも多く、特に「紅さつま」や「黄金千貫」などの品種が有名です。広大な農地を活かした大規模栽培が特徴です。

茨城県:青果用・加工用のバランス

茨城県は、関東地方で最大のさつまいも産地で、「紅あずま」「べにはるか」などの青果用品種を中心に、加工・直売用の需要にも対応しています。東京に近い立地を活かし、観光農園や直売所での販売も盛んです。

千葉県:ブランド化と地域資源の活用

千葉県では、成田周辺を中心に「甘太くん」など甘味の強い品種が人気を集めています。ブランド化されたさつまいもは、贈答用や焼き芋専門店でも使用され、地域の農産物直売所などで高い評価を受けています。

宮崎・熊本県など:焼酎・加工向けの供給地

南九州では、さつまいもを原料とした本格焼酎(芋焼酎)の製造が盛んで、宮崎や熊本でもでん粉・焼酎向けの栽培が行われています。地域の伝統産業と結びついた栽培形態が特徴です。

現在の課題と今後の展望

課題:需要の変動と高齢化

農業全体と同様、担い手の高齢化や労働力不足が課題です。また、さつまいもブームやスイーツ人気による需要の変動もあり、安定した供給体制の構築が求められています。

展望:多用途化と輸出拡大

さつまいもは青果用のほか、加工品(干し芋、焼き芋、スイートポテトなど)、でん粉用、バイオ燃料、飼料、焼酎原料など多様な用途があります。また、近年は東南アジアや欧米への輸出も進み、日本産さつまいもの品質の高さが評価されています。

持続可能な生産と地域振興

環境に優しい農業としての側面や、地域ブランドとしての活用が進めば、さつまいもは今後も地域経済を支える重要作物として発展する可能性があります。観光農業や教育プログラムとの連携も期待されます。

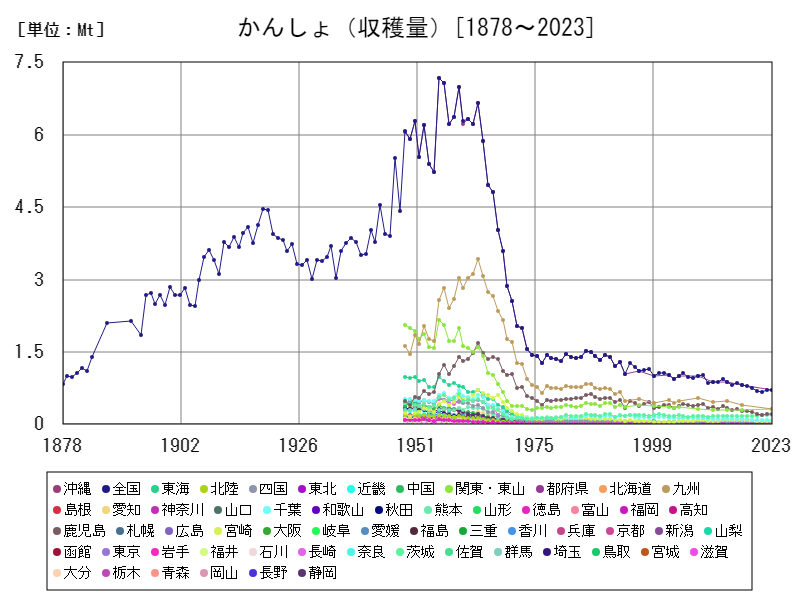

さつまいもの収穫量

収穫量は、1878年以降大きな変動を経てきました。最盛期は1955年で、全国の収穫量は7.18Mt(メガトン)に達し、戦後の食糧難を支える主食代替作物として重要な役割を果たしました。しかし、その後の食生活の多様化や米の安定供給、農業構造の変化により、需要は急減し、収穫量は大幅に減少しました。

2023年現在の収穫量は716ktで、ピーク時の9.97%にとどまっています。特に1970年代以降は減少傾向が続き、かつて全国で広く行われていたかんしょ栽培は、一部の特産地に集約されるようになりました。

近年では、健康志向や加工食品需要の高まりを背景に、青果用や干し芋、焼酎原料など多様な用途で再評価されつつあります。現在も鹿児島、茨城、千葉などを中心に高品質なかんしょが栽培されており、地域ブランド化や輸出拡大を通じて、新たな展開が期待されています。

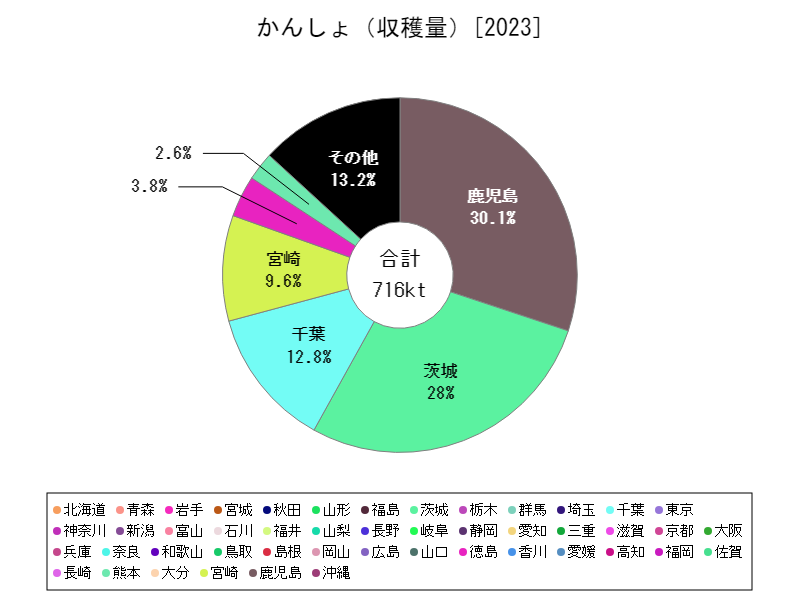

さつまいもの収穫量(都道府県別)

2023年の都道府県別データによると、さつまいもの収穫量は鹿児島県が全国最多の215ktとなっており、現在の時点で最大値を記録しています。鹿児島は温暖な気候と火山灰土壌に恵まれ、江戸時代から「さつまいも発祥の地」として知られる伝統的な産地です。特に焼酎原料としての「でん粉用かんしょ」の生産が盛んで、生産規模の大きさが際立っています。

日本全体では、さつまいもの収穫量は1955年に7.18Mtとピークを迎えましたが、その後、米や小麦など主食の多様化や都市化の影響により徐々に減少しました。現在はピーク時の約10%にとどまっています。

しかし近年では、健康志向の高まりや干し芋・スイーツ・焼酎など多用途での需要が拡大し、再び注目される作物となっています。鹿児島をはじめ、茨城や千葉などでも品質の高いさつまいもが生産されており、地域ブランド化や輸出への取り組みも進んでいます。今後も安定供給と多用途展開がカギとなるでしょう。

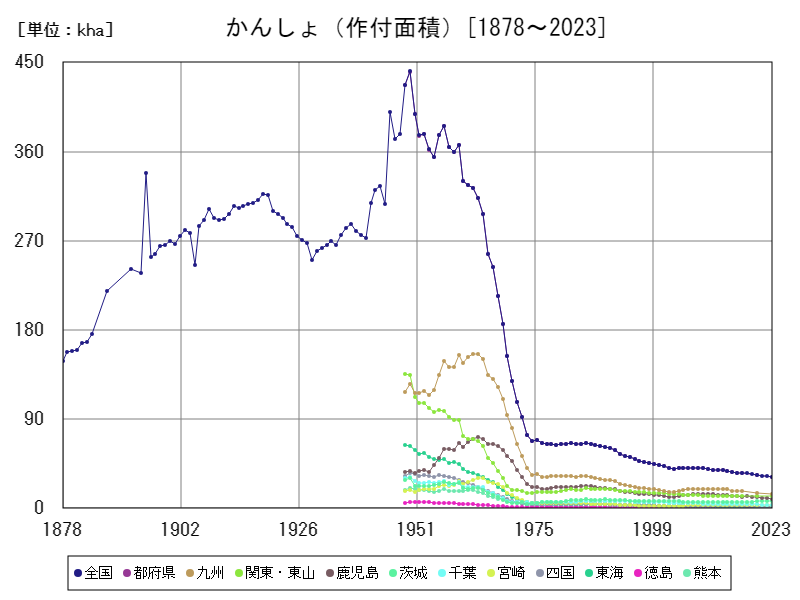

さつまいもの作付面積

さつまいもの作付面積は、1878年から2023年にかけて大きな変動を経験しました。最も広かったのは1949年で、全国で441khaに達しました。この時期は戦後の食糧難を背景に、さつまいもが重要な主食代替作物として全国で広く栽培されていました。

しかしその後、食生活の多様化や経済成長による都市化の進展により、さつまいもの作付面積は急激に減少しました。特に1960年代以降は、米の生産安定や輸入食品の増加が影響し、作付面積は大幅に縮小。2023年の作付面積はピーク時のわずか7.26%、約32khaにとどまっています。

それでも、近年は健康志向やスイーツ、加工品需要の高まりから、地域ごとにさつまいものブランド化が進展。鹿児島や茨城、千葉などの主要産地では、品質向上と効率的な栽培技術の導入により、安定した生産が続いています。今後は、多様化する需要に対応しつつ、持続可能な農業としての地位回復が期待されます。

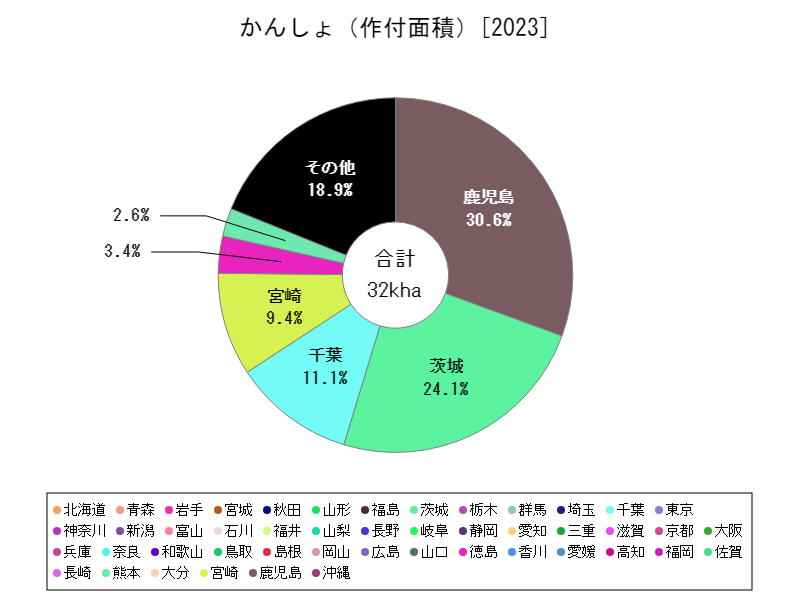

さつまいもの作付面積(都道府県別)

2023年の都道府県別データによるとさつまいもの作付面積は、鹿児島県が9.79khaで全国最大となっており、現在の最大値を示しています。鹿児島県は温暖な気候と火山灰土壌に恵まれ、伝統的にさつまいも栽培が盛んな地域です。特に焼酎原料としての需要が高く、大規模かつ効率的な栽培が行われています。

全国的には、かんしょの作付面積は戦後の食糧難時代に大きく広がりましたが、食生活の変化や都市化により徐々に縮小してきました。現在はピーク時に比べてかなり小規模となっていますが、地域ブランド化や加工品需要の増加で再評価が進んでいます。

また、鹿児島を中心に新しい品種の導入や栽培技術の改良が進み、品質向上と生産の安定化が図られています。今後も健康志向の高まりや国内外の需要増加に対応し、持続可能なかんしょ生産の拡大が期待されています。

コメント