日本の水稲農業における最新の統計によると、2024年の全国の収穫量(子実用)は最大で7.35メガトン(Mt)、主食用作付面積は1.26メガヘクタール(Mha)となっています。これらの数値は、過去から続く水稲生産の変化を反映しており、いくつかの重要な傾向と特徴が見られます。

まず、主食用作付面積については、長期的に減少傾向が続いています。これは、国内における米の消費量が年々減少していることが大きな要因です。食生活の多様化やパン・麺類などの他の主食の普及に加え、人口減少や高齢化の影響もあり、米の需要は縮小しています。そのため、農家や農業団体は主食用から飼料用、加工用など他の用途への転換を進めており、政府も需給調整の観点からこれを支援しています。

一方、収穫量(子実用)は作付面積の減少ほどには減っておらず、比較的安定した水準を維持しています。これは、品種改良や農業技術の進歩によって、単位面積あたりの収量(単収)が向上しているためです。近年では省力化や効率化を目的としたスマート農業の導入も進み、一定の生産性を保ちながら持続可能な農業経営を目指す動きが広がっています。

さらに、異常気象や自然災害による影響も見逃せません。特に夏季の高温化や豪雨の頻発により、品質や収量に影響が出る年もあります。今後は気候変動に対応した栽培技術や耐暑性品種の開発も一層重要となるでしょう。

このように、日本の水稲生産は需要の変化や環境要因に適応しつつ、収量の安定化と生産構造の見直しが進められています。今後も多様な課題に対応しながら、持続可能な農業の実現に向けた取り組みが求められます。

日本の水稲生産の特徴

日本の水稲栽培は、古代から続いており、特に弥生時代における水田稲作がその起源とされています。水稲は日本の食文化の基盤であり、長年にわたり農業の中心を成してきました。中世には灌漑技術の発展により、大規模な水田の開発が進み、近代農業へとつながる土台が築かれました。戦後の食糧不足を背景に、水稲の生産は一時的に増加しましたが、近年では消費量の減少により、作付面積は減少しています。

水稲の生産構造と地域特性

日本の水稲生産は、地域ごとに異なる特徴を持っています。北部の北海道では冷涼な気候を生かした「北海道米」が生産され、南部の九州地方では温暖な気候を活かした品種が栽培されています。特に、滋賀県や新潟県、福島県などが代表的な生産地であり、各地域で特色ある米が栽培されています。また、近年では高品質なブランド米の生産が推進され、地域ごとの農産物ブランドが確立されています。

水稲栽培における技術革新

日本の水稲生産は、長年にわたり技術革新が進んできました。例えば、品種改良によって、高収量かつ耐病性の強い品種が登場し、栽培技術も大きく向上しました。最近では、スマート農業技術やドローンによる農薬散布、センサーを活用した水管理などの新しい技術が導入され、効率的な生産が進んでいます。これにより、限られた農地や資源で高い生産性を維持することが可能となっています。

主食用米とその他の用途への転換

日本の米は主に主食として消費されてきましたが、近年ではその需要が減少し、主食用作付面積も縮小しています。食文化の変化やライフスタイルの多様化、人口減少などが影響しています。そのため、米の作付け面積の一部は飼料米や加工米、エネルギー用(バイオマス)に転換されつつあります。これにより、米の多様な用途が注目されており、農家も安定した収入を得るための経営戦略として多様化を図っています。

環境問題と持続可能な農業

日本の水稲生産は環境にも大きな影響を与えるため、持続可能な農業の実現が求められています。特に、水の使用量や農薬・化学肥料の使用は環境負荷を高める可能性があり、これに対する対応が重要です。近年では、有機農業や減農薬・減化学肥料栽培、環境負荷の少ない栽培方法の導入が進んでいます。また、気候変動への対応として、耐性品種の開発や水管理の改善、災害時の対応策の強化も重要な課題となっています。

米の輸出と国際競争

国内消費が減少する中で、米の輸出は重要な課題となっています。日本の米はその品質の高さで評価されており、特に高級ブランド米や特定地域の米が海外市場でも注目を集めています。しかし、世界の米生産国との競争は激しく、日本の米価格は国際市場では高いため、価格競争力を高めるための工夫が必要です。これには、輸出促進のための政策支援や、輸出先国に適した品種の開発、さらにはパートナーシップの強化が求められます。

水稲生産の未来と課題

日本の水稲生産は、少子高齢化や労働力不足、気候変動、国際競争といった多くの課題に直面しています。これらの課題を乗り越えるためには、農業の効率化、ICT技術の導入、次世代農業の担い手育成が不可欠です。また、環境に配慮した持続可能な農業を実現するために、地域資源を活用した農業の展開や、農業と観光、地域振興を結びつける取り組みが進められています。

水稲の収穫量

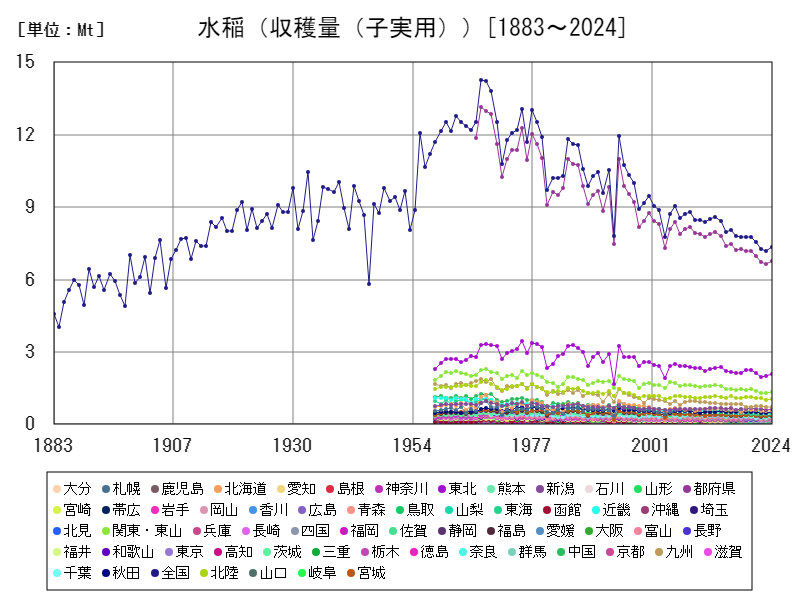

日本の水稲の収穫量(子実用)は、1883年から2024年までの長い歴史の中で大きな変動を見せてきました。その中で、最も収穫量が多かったのは1967年で、全国で14.3メガトン(Mt)を記録しました。このピークから現在に至るまで、収穫量は減少しており、現在の水稲の収穫量はピーク時の約51.5%にあたる7.35Mtとなっています。

収穫量の変動要因

1960年代における収穫量の急増は、戦後の高度経済成長とともに米の需要が増加したこと、さらには農業技術の進歩や品種改良が背景にあります。この時期は、農業政策も米の増産を推進しており、特に水田の整備や灌漑技術の向上が大きな影響を与えました。しかし、1970年代以降、経済の変化や農業の構造改革、さらには食文化の変化により米の消費量が減少し、収穫量は減少傾向を見せるようになりました。

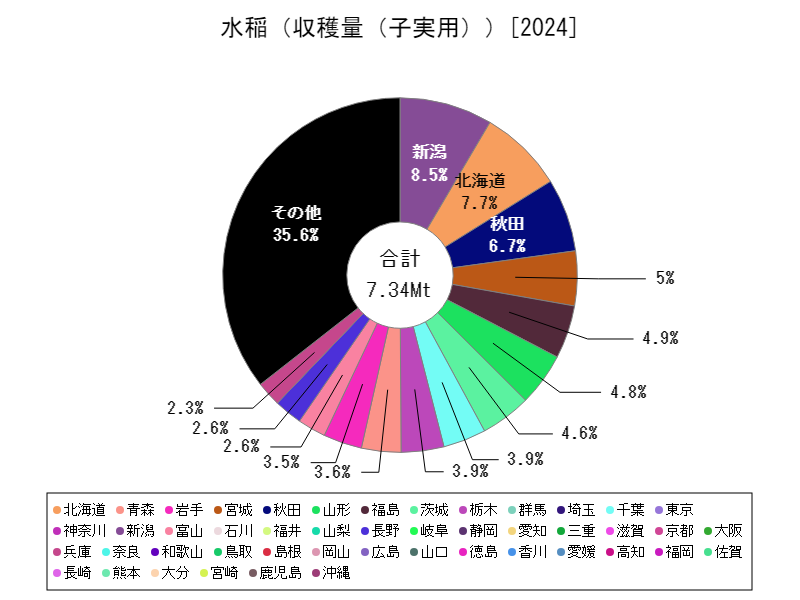

水稲の収穫量(都道府県別)

日本の水稲生産において、2024年の収穫量(子実用)の都道府県別データでは、新潟県が623千トン(kt)で最大となり、現在の収穫量が過去の中でも最も高い値を記録しています。この背景には、新潟県が持つ豊かな水資源と、長年の栽培技術の向上が寄与しています。新潟県は、日本有数の米生産地であり、特に「コシヒカリ」などの高品質な品種が広く栽培され、国内外での評価が高いです。

また、近年の傾向としては、従来の主要生産地であった地域が安定的な収穫を維持する一方で、他の地域では収穫量の変動が見られることもあります。これは、気候変動や農業従事者の減少、農地の転用などが影響を与えているためです。

水稲の生産性向上は、品種改良や農業技術の革新によって支えられていますが、今後も生産の効率化と持続可能な農業への転換が求められるでしょう。特に、水稲生産における地域ごとの差異が明確化する中で、地域特性を生かした高付加価値米の生産が重要な課題となっています。

水稲の作付面積

ChatGPT:

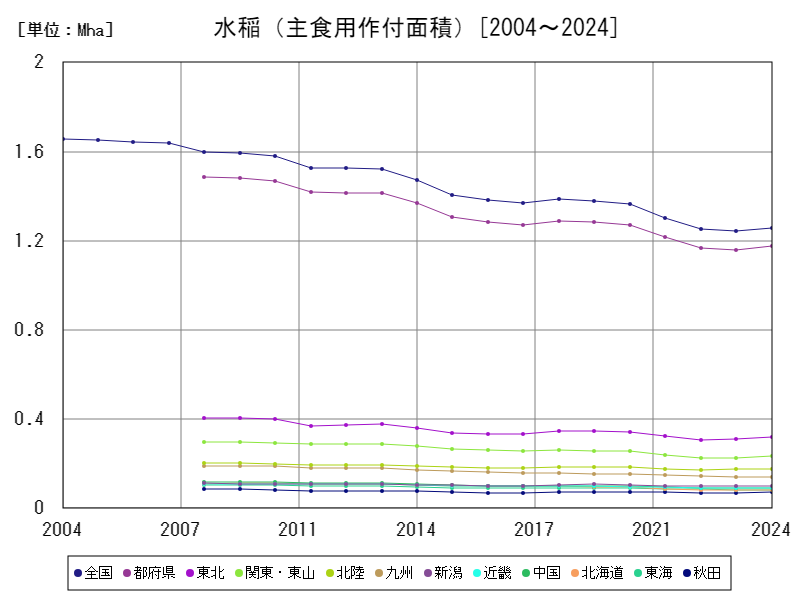

日本の水稲の主食用作付面積は、2004年に全国で最大の1.66メガヘクタール(Mha)を記録しましたが、その後減少傾向が続き、現在はピーク時の約75.9%にあたる1.26Mhaとなっています。この減少の主な要因は、米の消費量の減少と食文化の多様化です。パンや麺類など、他の主食が普及したことにより、米の需要が縮小し、それに伴い主食用米の作付面積も縮小しています。

また、少子高齢化の進展により、農業従事者が減少し、農地の転用や廃棄が進んでいることも影響しています。特に若年層の農業離れが顕著で、これが作付面積の減少を加速させています。さらに、農業政策も作付面積の調整を促しており、地域ごとの適正な作付が進められています。

一方で、効率的な生産手法や新しい品種の導入、地域ブランド米の推進などにより、収穫量の維持や品質向上が図られています。今後は、主食用米以外の用途(飼料米や加工米など)への転換が進む中で、持続可能な農業の実現に向けた取り組みが一層重要となるでしょう。

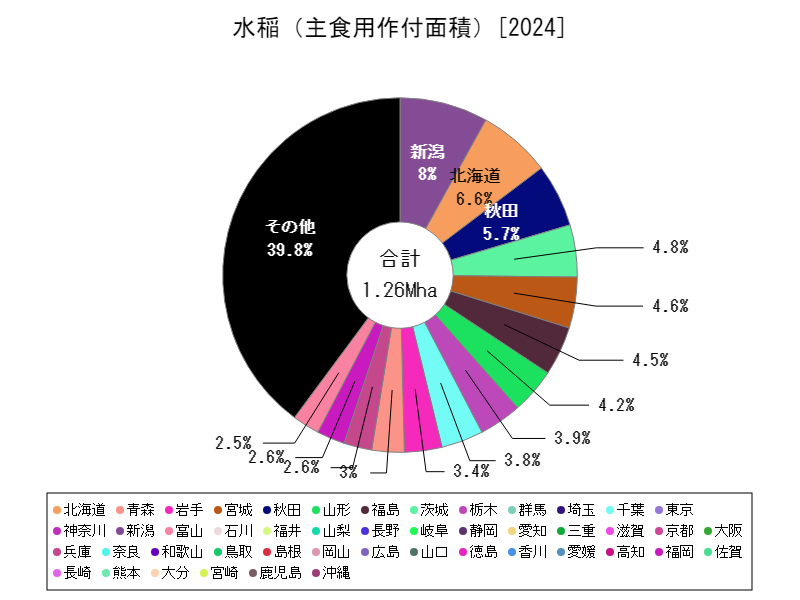

水稲の作付面積(都道府県別)

2024年の日本の水稲の主食用作付面積において、都道府県別で最大を記録したのは新潟県で、101千ヘクタール(kha)となっています。新潟県は、米の生産量が多く、特に「コシヒカリ」などの高品質米で全国的に評価されており、その作付面積も安定しています。新潟県の優れた水資源や栽培技術が、主食用米の生産を支えている大きな要因です。

一方で、日本全体では米の消費減少に伴い、主食用作付面積は減少傾向にあります。全国的に見ると、他の都道府県では作付面積が縮小し、農業の多様化や他作物への転換が進んでいるためです。また、農業従事者の高齢化や少子化も作付面積の減少に影響を与えており、特に若年層の農業従事者が減少していることが、作付面積縮小に拍車をかけています。

しかし、地域ごとに特色あるブランド米や、品質を重視した栽培方法の推進が進み、特定の地域では高付加価値の米が生産されています。今後も、主食用米の需要を維持するためには、地域特性を生かした米の生産とともに、持続可能な農業の実現が重要な課題となるでしょう。

引用

コメント